***

Заступничество Богоматери при нашествии на Константинополь сарацин

О самом событии, которому посвящен праздник, рассказывается, в частности, в «Житиях Святых», составленных Димитрием Ростовским.

Более тысячи лет назад (скорее всего – в 910 году) Константинополь осадили полчища сарацин. Ожидая, что враги вот-вот прорвутся в город, жители спряталась в главном храме – Влахернском и здесь горячо молились о спасении.

Среди других в храме оказались блаженные Андрей и Епифаний. Именно они увидели, как из-под купола храма спустилась Богородица в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи и вместе с собравшимися стала читать молитву, а по окончании ее сняла с себя омофор (одеяние, которое носят на плечах) и расправила его над людьми, собравшимися в храме, как защиту от всех напастей. Вслед затем Дева Мария удалилась, но защита ее – Покров, помогли городу: уже вскоре враги сняли осаду и ушли от Константинополя.

Согласно мнению многих исследователей, почитание праздника Покрова появилось на Руси благодаря князю Андрею Боголюбскому. Когда ладья, на которой он плыл с дружиной по реке, оказалась однажды на грани гибели, князь обратился за помощью к Богородице, моля ее защитить погибающих своим Святым Покровом, а в случае спасения обещал поставить храм в честь этого. Трагедии не случилось, и Андрей сдержал данный обет. В 1165 году неподалеку от Владимира по его распоряжению был возведен чудо-храм Покрова на Нерли. С этого же времени в русском церковном календаре появился и праздник Покрова.

***

Заступничество Богоматери при нашествии на Москву полчищ Тамерлана

Летом 1395 года в русские пределы вторгся страшный завоеватель, “бич народов” Тамерлан. Он хвалился тем, что трава не растет на том месте, где ступил его конь. Тамерлан взял уже город Елец с его князем, перебил много народа и двинулся на Москву. Великий князь Василий Димитриевич спешно собрал войско и ждал у Коломны грозного завоевателя. Велено было перенести из Владимира в Москву прославленную Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Плач стоял в московских храмах. Усерднее возжигали неисчислимые свечи перед иконами: “Милосердная, Милосердная! Неужели доползет до святого града лавина тамерлановых полчищ!” — Москва звала Богоматерь. Икона продвигалась к Москве. Москвичи с великокняжеской семьей и всем духовенством вышли встречать святыню на Кучково поле. И чудо совершилось. Еще не получая никаких вестей, люди вдруг почувствовали освобождение от беды и возрадовались.

В час встречи иконы в Москве Тамерлан спал в своем шатре. Вдруг видит он во сне высокую гору. С горы спускаются к нему святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе в несказанном величии, в сиянии ярких лучей стоит лучезарная Дева. Тьма Ангелов окружает Деву, они держат огненные мечи. Тамерлан в ужасе проснулся и созвал мудрецов, старейшин и гадальщиков. “Эта Дева, — сказали они, — есть Заступница русских, Матерь христианского Бога. Ее сила неодолима.” — “Не сладить нам с ними,” — воскликнул Тамерлан и велел своим полчищам повернуть обратно. “Бежал Тамерлан, — говорит летописец, — гонимый силой Пресвятой Девы.” (Е. Поселянин. Московский патерик. С. 6).

***

Заступничество Богородицы за нашу Родину во времена царя Феодора Иоанновича при нашествии крымских татар

В царствование Феодора Иоанновича на Русь напали завоеватели: шведский король пошел на Новгород, а крымский царевич Нарадын со своим братом — на Москву. Подойдя к Москве, Нарадын с войском расположился в ее окрестностях — на речке Котловка и на Воробьевых горах.

Феодор Иоаннович, пославший большую часть войска к Новгороду для отражения шведов, увидел полную невозможность своими малыми силами противостоять татарам и обратился со слезной молитвой к Пресвятой Богородице, прося Ее помощи. Он вошел в Благовещенский собор, взял чудотворную икону Божией Матери, именуемую “Донская,” и обошел с ней крестным ходом стены Кремля и ряды своих воинов. Молитва благочестивого царя была услышана. Ночью он получил откровение от Царицы Небесной, что силой Ее Сына по Ее предстательству враги будут побеждены.

На другой день рано утром Нарадын напал на русских и бился с ними целые сутки. Но вдруг объял его великий страх, и он, гонимый невидимой силой Божией, обратился со своими полчищами в постыдное бегство. Русские преследовали его, многих татар побили, многих пленили и взяли большую добычу. В том же году Нарадын, желая отомстить за поражение, снова пошел на Москву. Но и на этот раз потерпел неудачу, будучи “поражен, как говорит сказание, десницей крепкой Сына Божия за предстательство Богоматери, Пречистой Богородицы.”

После этого благоверный царь в благодарность Царице Небесной и в память об одержанных победах на месте, где стоял чудотворный Донской образ Богородицы посреди русских полков, повелел устроить в честь Богородицы церковь, основал при ней мужской монастырь и учредил в нем ежегодный крестный ход.(Прот. В. Гурьев. Пролог. С. 914).

***

Заступничество Божией Матери за Новгород

В 1170 году князь Андрей Суздальский, собрав большое войско, послал на Новгород своего сына Романа. К Андрею еще присоединились князь Мстислав и семьдесят других князей и вместе огромными силами подступили они к Новгороду. Новгородцы, не видя ниоткуда помощи, всю надежду возложили лишь на Господа Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь и, наскоро устроив вокруг города укрепления, стали ожидать врагов. Последние не замедлили прийти и в продолжение трех дней со всех сторон окружали город. Но вот, в третью ночь осады Господь явил Свое милосердие осажденным. Когда архиепископ Иоанн молился об избавлении города перед образом Спасителя, вдруг услышал он голос: “Пойди в церковь Иисуса Христа, что на Ильинской улице, и возьми там образ Пресвятой Богородицы; поставь его на городские стены против врагов и обретешь спасение города.” Утром архиепископ рассказал всему освященному собору и народу о бывшем ему голосе, и все прославили Бога. Затем святитель вошел в церковь, пал на колени перед образом Богоматери и стал молиться об заступничестве от врагов. Во время его молитвы образ сам сдвинулся со своего места, и все в умилении воскликнули: “Господи, помилуй!” Святитель, взяв икону, передал ее диаконам и велел нести на городские стены, а сам с клиром и народом последовал за ней. Когда же икона была поставлена на указанное место и обращена ликом к врагам, то те еще более озлобились и пустили в осажденных тысячи стрел. Но в это время икона вдруг повернулась ликом к городу, и на глазах Богоматери появились слезы. И разгневался Господь на супротивных, и покрыла их тьма, и стали они поражать друг друга. Новгородцы, видя это, вышли из города и разбили врагов. Так Новгород был спасен. (Прот. В. Гурьев. Пролог. С. 222).

***

Чудесная помощь Богородицы, оказанная Почаеву при нашествии татар в 1675 году

Летом 1675 года полчища татар, предводительствуемых ханом Нуреддином, подступили к Почаевской обители и, обложив ее с трех сторон, осаждали в течение трех суток, грозя совершенным разорением. Татары уже сожгли окрестные строения, убили одного священника и одного иеродиакона из монастырской братии.

Наконец, в ночь на 23 июля они составили совет и решили: подняв многочисленнейшую силу, единодушно взять монастырь и умертвить всех христиан, в нем находящихся. Слабая монастырская ограда не представляла никакой защиты для осажденных: в то время в Почаеве келии были деревянными, монастырь имел только несколько каменных построек и был огражден с нескольких сторон лишь дубовым палисадом. В этих обстоятельствах игумен обители Иосиф (Добромирский) убедил братию и прочих христиан, укрывшихся в стенах монастыря, оставив всякую надежду на земную помощь, обратиться к единственной заступнице — Божией Матери и блаженному угоднику преподобному Иову. Будучи в такой беде, иноки и миряне непрестанно молились Богу, проливая теплые слезы и припадая к образу Пресвятой Богородицы и к раке блаженного Иова.

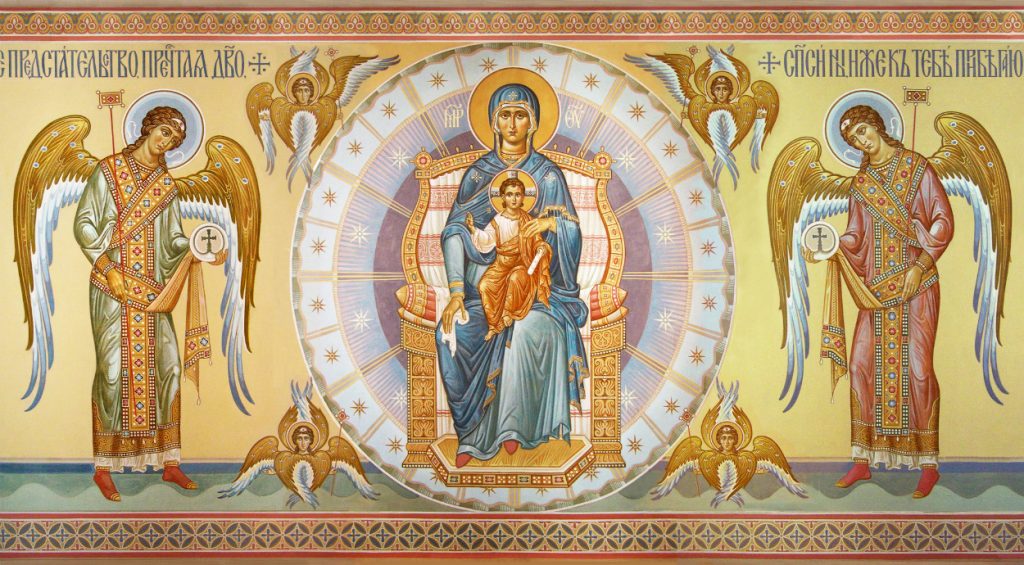

Между тем в среду 23 июля с восходом солнца татары держали последний совет о том, как удобнее было бы овладеть монастырем. Игумен велел петь акафист Божией Матери. И лишь только начали петь первый кондак “Взбранной Воеводе,” как над Великой церковью внезапно появилась Сама Пресвятая Богородица, окружённая Ангелами с обнаженными мечами, “омофор бело-блестящий распуская.” Рядом с ней был преподобный Иов, прилежно молящийся Богородице, да не предаст в неволю татарам монастырь, где он некогда был игуменом. Татары сначала приняли это за привидение и пустили стрелы в Пресвятую Богородицу и блаженного Иова, но стрелы начали возвращаться назад и ранить тех, кто их пускал. Объятые ужасом враги пришли в необычайное замешательство: “иные, думая, что это небесные воины, гнали вслед их и хотели убивать их, устремляясь друг на друга и убивая один другого, другие были попраны лошадьми и, таким образом, изволением Божиим, оставили свое оружие, побежали от горы Почаевской.”

Между тем освобожденные таким необычайным образом православные погнались за татарами и захватили множество пленных, из которых некоторые, по словам автора “Горы Почаевской,” приняв христианскую веру, остались потом на монастырском послушании до своей кончины. (Прот. А. Хойнацкий. Волыно-Почаевский патерик. С. 182).

***

Явление Богородицы Преподобному Сергию

Однажды глубокой ночью Преподобный Сергий совершал свое келейное правило и перед иконой Богоматери пел акафист, что и делал — по своему обычаю — ежедневно. Окончив молитву, он сел отдохнуть, но вдруг его святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему келейнику, преподобному Михею: “Бодрствуй, чадо, мы будем в этот час иметь чудесное посещение.” Едва он сказал это, как послышался голос: “Се, Пречистая грядет!” Тогда старец встал и поспешно вышел в сени. Здесь осиял его свет ярче солнечного, и он увидел Преблагословенную Деву, сопровождаемую Апостолами Петром и Иоанном Богословом. Не в силах вынести это чудное сияние неизреченной славы Матери Света, Преподобный Сергий пал ниц, но благая Матерь прикоснулась к нему рукой и ободрила его словами благодати: “Не бойся, избранниче Мой, — изрекла Она, — Я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках твоих, не скорби больше и об обители твоей: отныне она будет иметь изобилие во всем; и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу, Я неотступна буду от места этого и всегда буду покрывать его.” Сказала так и стала невидима. Затрепетал старец от страха и радости. Несколько минут он был как бы в восторженном состоянии, а когда пришел в себя, то увидел своего ученика Михея лежащим на полу, как бы умершим. Великий наставник мог видеть Царицу Небесную и слышать голос Ее, а ученик, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все и видел только свет небесный… (Троицкий патерик. С. 250).

***

О чудотворном явление Сергия Радонежского в монастыре Свято-Троицкой Лавры во время осады поляков в 1608 году.

Шестнадцатимесячная знаменитая осада Троицкого монастыря Поляками до сих пор воспоминается в Лавре тем, что 12 января, в день отступления от нее Поляков, бывает крестный ход кругом нее по сохранившей ее от Поляков стене.

23 октября, явился он пономарю Иринарху, когда этот сел опочить после заутрени, и приказал ему возвестить воеводам и ратным людям, что будет зело тяжкий приступ к Пивному двору, который находился вне монастыря у западной его стены ,но чтобы они не ослабевали, а с надеждою дерзали. Приступ действительно имел место с воскресенья на понедельник, и не только к Пивному двору, а и в других местах. Но осаждающие везде отбиты были с большим для них уроном, причем не удалась им и их попытка сжечь Пивной двор. На этот раз осажденные между прочим действовали против осаждающих тем, что на подходивших близко к стене спущали с башен козы с огнем («с башен козы со огнем спущающе, Литовских людей многих побили, понеже приидоша близь града»).

Также в эти скорбные и тяжкие для осажденных дни преподобный Сергий явился архимандриту Иоасафу, чтобы утешить через него людей, истаевавших от страха и отчаяния. Архимандрит воздремал во время службы в церкви святыя Троицы и вот видит преподобного Сергия стоящим перед чудотворным образом святыя Троицы (что по правую сторону царских дверей), воздевшим руки горе и со слезами молящимся святой Троице; после молитвы преподобный обратился к архимандриту и сказал ему: «брате, возстани, се время пению и молитве час, бдите и моли теся, да не внидете в напасть; Господь всесильный многих ради своих щедрот помилова вас и протчее время подаст вам, да в покаянии поживете». Архимандрит поведал о явлении ему преподобного Сергия всей братии.

Являлся Сергий Радонежский также и казакам Лисовского. Многие атаманы и казаки видели ходящих по поясу монастырской стены (по поясу, или пояску, который идет по стене с наружной стороны под зубцами) двух старцев, светозарных образом, по подобию Сергия и Никона чудотворцев, из которых один кадил монастырь, а другой кропил святою водою и которые, обратившись к казацким полкам, ярым гласом поносили их за то, что они стеклись разорить дом пресвятыя Троицы, и прибавляли, что не даст им жезла Господь на жребий свой, что некоторые из безумных казаков и из Поляков стреляли было в старцев, но что стрелы и пули отскакивали в самих стрелявших и многих из них ранили. Он говорил, что в ту же ночь преподобный Сергий явился во сне многим казакам и многим Полякам, грозя принести на них мольбу Вышнему царю и показал им посредством образов, как страшно все они погибнут, и что это сонное явление заставило некоторых Донских казаков уйти от Лисовского домой с обещанием не поднимать более руки на своих православных заодно с иноверцами.

8-й день ноября, праздник собора архангела Михаила, был для осажденных днем скорби и плача. Прошло уже тридцать дней и тридцать ночей, как Поляки непрестанно бомбардировали монастырь со всех своих батарей, и в этот день ядра неприятельские причинили в нем несколько несчастий. Ядро ударилось в стены Духовской церкви, отразилось от колокола в алтарное окно Троицкого собора, пролетело в алтарную арку и пробило приходившийся против арки, стоявший в третьем ряду иконостаса образ архангела Михаила, пробив образ, ударилось в столп церковный, от столпа отразилось в стену, от стены – в подсвечник, который пред образом святыя Троицы, и, сделав выбоину в подсвечнике, отразилось от него в левый крылос, у которого и развалилось. Едва стоявшие в церкви перестали следить с трепетом за полетами этого ядра, как другое ядро прошибло южные железные двери церкви (нынешней паперти с южной стороны еще не было), ударилось в местный образ Николая чудотворца (стоявший у северной стены, насупротив мощей преподобного Сергия) и пробило его доску, за которою и скрылось, не быв потом найдено. Тогда на всех стоящих в церкви напал ужас, и она огласилась воплями и рыданиями, а на пол ее полились реки слез. Но тогда же последовали и утешения и ободрения.

Архимандрит Иоасаф во время пения стихир на нашей страшной вечерне сведен был в забытие, и вот видит он архистратига Михаила с лицем сияющим, как свет, и со скипетром в руке, который говорил к противным: «о враги лютори! се ваша, беззаконницы, дерзость и до моего образа дойде: всесильный Бог воздаст вам вскоре отмщение» И после сих слов стал невидимым. Архимандрит сообщил о видении всей братии и, облекшись с иеромонахами в священные ризы, отпел молебен всемилостивому Богу и архистратигу Михаилу.

Потом, когда архимандрит совершал у себя в келье келейное правило, увидел он вошедшего к нему преподобного Сергия, который сказал ему: «Возстани и не скорби, но в радости молитвы приноси: предстоит бо и молится Богу о обители и о вас святая пречистая Богородица и приснодева Мария со ангельскими лики и со всеми святыми».

В следующую ночь сподобились видения и многие монахи и миряне. Видели, как преподобный Сергий ходил по монастырю и будил братию, говоря: «идите, братии иноцы, немедленно во святую церковь и обрящете благодать», и потом видели, что вошел в церковь Серапион, архиепископ Новгородский, в святительской одежде и встал в алтаре пред образом Богородицы, что преподобный Сергий обратился к нему со словами: «Отче Серапионе! Почто умедлил еси принести моление ко всемилостивому Богу и пречистой Богородице», что архиепископ Серапион воздел руки и возопил: «О всепетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всякия напасти избави всех и грядущия изми муки вопиющая ти: аллилуиа». Вместе с этими ободрявшими дух осажденных видениями порадованы были они в наш праздник и одной удачей в отношении к делу обороны. В числе орудий баттареи, которая находилась на Терентьевой роще, была у Поляков очень сильная («люта зело») пищаль, которую звали трещерой. Двумя удачными по ней выстрелами со стены привели ее в состояние негодности – одним выстрелом с башни Водяных ворот разбили у ней зелейник, или пороховую затравку, а другим выстрелом с Красной башни от святых ворот разбили ей устье.

После приступа 27 мая осажденные, видя свою крайнюю малочисленность, отчаялись в самих себе и возложили все свое упование на преподобного Сергия. Упование и не посрамило их. Если бы после нашего большого приступа Поляки начали делать хотя и небольшие, но частые приступы, они скоро довели бы осажденных до совершенного изнеможения, так что без прямого сверхъестественного вмешательства сдача монастыря была бы неизбежною. Но таких частых приступов Поляки вовсе не делали, и это тем более удивительно и непонятно, что они очень хорошо знали о крайней малочисленности монастырского гарнизона. После нашего приступа Поляки сделали еще и всего два приступа, с месячным промежутком второго от него и с таким же промежутком третьего от второго. Но истомленная частыми тревогами ничтожная горсть осажденных в два раза собирала все свои силы и при невидимой помощи преподобного Сергия в оба раза успешно и отразила врагов.

Об этих событиях сказано так же в «Сказании, что содеяшеся в дому Пресвятыя и Живоначальныя Троица и како заступлением Пресвятыя Богородица и за молитв великих чудотворцев Сергиа и Никона избавлена бысть обитель сия от польских и литовских людей и русских изменников, того же келаря инока Авраамия Палицына» // БЛДР. Т. 14: Конец XVI — начало XVII века. СПб., 2006.)

***

Явление Божией Матери преподобному Елеазару и заповедь всегда в молитве призывать Ее имя

Однажды, по своему обыкновению, преподобный Елеазар совершал в келии краткую Иисусову молитву и полагал поклоны, а потом стал читать молитву к Пресвятой Богородице: “Пресвятая Госпожа Владычице, Богородице, спаси меня, грешного!” И вот внезапно является перед ним Пресвятая Богородица в сиянии небесной славы, имея три светлые звезды — одну на голове и две на плечах. Царица Небесная произнесла: “Елеазар, не переставай призывать Меня в своих молитвах, и Я буду помогать тебе до исхода твоей души.”(Соловецкий патерик. С. 98).

***

Чудесное спасение Богородицей двух мальчиков из турецкого плена; их жизнь в монастыре и встреча с матерью

У одной вдовы турки пленили двух ее малолетних сыновей. Несчастная мать, заливаясь слезами, плакала о своих детях и вдовстве, об убожестве и совершенном пренебрежении всеми её горя и все свое утешение находила только в чаянии милости и заступничества Царицы Небесной, к Которой молитвенно прибегала в плаче и страдальческих слезах, поручая Ей, как себя, так и — в большей мере — детей и умоляя Ее о спасении их от сатанинских козней и избавлении от агарянского плена. Молясь со все своей горячей верой, она была услышана: дети ее чудесным образом были спасены и выведены из темницы. Это произошло следующим образом. Однажды ночью явилась находящимся в темнице детям Пресвятая Богородица в образе их матери и сказала: “Встаньте, дети мои возлюбленные, и следуйте за Мной.” Дети вскочили от радости, двери темницы растворились сами собой, и Богоматерь, выведя оттуда детей, привела их в монастырь (в городе Неаполе), посвященный Пречистому Ее имени. Это было во время утрени. Приказав им остаться в этой обители, Она убеждала их, чтоб слушались игумена и братию, а в заключение повелела принять на себя ангельский образ. “Я, — продолжала Мнимая Мать, — спустя некоторое время приду к вам. Преуспевайте в подвигах духовной жизни и прощайте!” При этих словах Она благословила их и стала невидима. После утрени, принимая благословение от игумена, дети рассказали ему о случившемся с ними, и тот, по вдохновению свыше, понял, что они были выведены из темницы чудесным образом. Прославляя всемогущество Бога, он поручил одному из своих старцев обучить детей Священному Писанию и правилам иноческой жизни. Скоро они преуспели в духовном образовании, и, согласно их сердечному влечению и побуждениям духа, игумен постриг их в иночество. Между тем мать их, не имея никаких сведений об отнятых у нее детях, решила оставить мир и тоже посвятить себя подвигам иноческой жизни. Вследствие этого она покинула Елатию, где она жила, и по тайному водительству Промысла удалилась в город Неаполь, где и вступила в женскую обитель. Там она приняла пострижение от того самого старца, который постриг ее детей, и была наречена Евдокией. Находясь в близком соседстве, мать и дети не встретились, и в так неизвестности прошло какое-то время. Раз по случаю храмового праздника в мужскую обитель, где подвизались братья (одним из них был преподобный Филофей), в числе прочих монахинь женского монастыря пришла и Евдокия, Когда кончилась Божественная литургия, младший из детей Евдокии, встретив своего брата, занимавшего должность екклесиарха, случайно назвал его вслух прежним мирским именем. Услышав имя Феофила, Евдокия вздохнула и невольно, увлекаемая чувством материнской любви, начала всматриваться в лица двух братьев. Ее сердце забилось невыразимо! Недолго могла она сдерживать внутреннее волнение и порыв материнской нежности. Евдокия подошла к ним, назвала каждого по имени, и когда сами братья в ее старческих чертах узнали свою незабвенную мать, тотчас бросились к ней в объятья и плакали, благословляя Бога, соединившего их. На ее вопрос, когда и каким образом они освободились из плена, дети отвечали: “Ты сама лучше нас знаешь это, к чему же любопытствуешь? Не ты ли, освободив нас из рук турок, привела сюда? И не ты ли велела нам жить в этой обители, обещая прийти к нам?” Мать поняла тайны судеб Божиих. Это убедило ее в особенном предстательстве Божией Матери, она прославила Ее помощь в дивном спасении своих детей. На слезы радости и на трогательное свидание матери со своими детьми собралась вся братия и, узнав о чудном происшествии, торжествовала духовно. (Афонский патерик. Ч. 2. С. 282).

***

Помощь от Богородицы советским войскам под Кенигсбергом.

Весной 1945 года война приближалась к завершению, но враг упорно и умело сопротивлялся нашим войскам, неумолимо двигавшимся на запад. Одно из самых ожесточенных сражений этого периода войны развернулось в районе города-крепости Кенигсберга. Наши войска несли значительные потери. 21 февраля начальник Генерального штаба А. М. Василевский был направлен Сталиным в Прибалтику и вступил в командование 3-м Белорусским фронтом. 16 марта он направил Верховному Главнокомандующему донесение с планом операции по разгрому кенигсбергской группировки. Планировалось три этапа: прорыв оборонительной полосы, развитие прорыва, штурм и овладение Кенигсбергом. Свидетельствуют очевидцы происшедшего уникального эпизода. Офицер, бывший в центре событий, вспоминал: «Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними священники с иконой. Многие стали шутить: «Вот, попов привезли, сейчас они нам помогут…» Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют!»

Тут мы прервем изложение рассказа офицера и обратимся к свидетельству другого очевидца описываемых событий — Василия Григорьевича Казанина, начавшего войну еще в 1941 году в сражении под Смоленском. Затем он был в составе частей, наступавших на Великие Луки. Неоднократно ходил в разведку. Пять раз был ранен. Одна из пуль прошила его тело насквозь, в нескольких сантиметрах ниже сердца. Участвуя в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, он видел, как священнослужители вынесли Казанскую икону Божией Матери, отслужили молебен и пошли во весь рост к передовой.

После войны Василий Григорьевич был пострижен в монахи в Псково-Печерском монастыре, где многие насельники неоднократно слышали его рассказ о фронтовом молебне у стен Кенигсберга. В 1997 году раб Божий Василий (в монашестве Иринарх) мирно почил в этой святой обители.

Прислушаемся к рассказу другого участника штурма Кенигсберга Николая Бугаенко: «7 апреля, на Благовещение, мы ждали боя. Вдруг видим: вдоль линии фронта движется крестный ход — впереди православные священники несут Казанскую икону Божией Матери.

За ними — вереница людей с иконами, крестами и хоругвями в руках. Это было так неожиданно! Как будто и нет войны — никто не стреляет, ясно различимы слова молитв, песнопений… А дальше произошло нечто совсем невероятное. Фашисты вдруг… побросали оружие (орудия их тоже замолкли) и с криком «Мадонна!» побежали прочь.

С громовым «Ура!» мы бросились за ними. Без единого выстрела взяли тот участок фронта…».

По свидетельству офицера, с чьих слов мы начали рассказ, пленные немцы рассказывали: «Перед самым русским штурмом в небе появилась Мадонна (так они называют Богородицу) <…>. Во время этого явления немцы падали на колени и многие поняли, в чем здесь дело и Кто помогает русским!».

Видела молебен священников под Кенигсбергом и матушка София, ныне монастырский цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю. Приезжая в Раифский монастырь, писатели и журналисты часто обращаются к наместнику архимандриту Всеволоду (Захарову) с просьбой благословить на беседу с матушкой Софией. У нее часто берут интервью. И чаще всего спрашивают, страшно ли было на войне? До войны она жила до семи лет в Алексеевском районе Татарии, а затем в городе Зеленодольске недалеко от Казани. Екатерина Михайловна Ошарина (так звали в миру матушку Софию) после окончания десятилетки поехала поступать в Москву в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Поступила… Но необходимого для иногородней места в общежитии не нашлось. А тут как раз объявились вербовщики из других вузов — из Казахстана и Белоруссии. Екатерина предпочла Алма-Ату — город, утопавший в зелени и цветах.

Рассказывает матушка София: «Когда началась Великая Отечественная, я окончила четыре курса плодоовощного факультета Алма-Атинского сельхозинститута по специальности цветоводство. Нас с первого курса уже к войне готовили: кого на медсестру, кого на радиста… Я попала в радисты. Был абсолютный слух. Перед отправкой на фронт мы еще месяц учились на стрелков-радистов. Но у меня всего двенадцать вылетов было — большинство же фронтовых дорог пройдено по земле. В начале 1942 года наша часть попала в район под Москвой.

Работали больше по ночам, по шесть — восемь часов. В эфире — тысячи радиостанций, и среди всего этого надо найти голос своей. Ошибешься — и все… Немцы пеленговали и старались уничтожить радистов. Поэтому станции чаще в лесу останавливались. И их надо было охранять. Стоишь, лес шумит вокруг. Как посторонний шум — кричишь: «Стой, кто идет!» А никого нет, никто не отвечает, и только ждешь: вот сейчас-сейчас — раз ножом сзади! Что, не страшно? Еще как!

И только про себя все время: «Господи, спаси, Господи, помоги, Господи, сохрани…» Крестики на груди носили». Последние ее слова понятны — Екатерина была из глубоко верующей татарской семьи кряшенов. Отец был регентом церковного хора, трое тетушек — монахини в Казани. Матушка продолжает свой рассказ: «А церквей за всю войну нигде, кроме как в Орле, не встречали. В деревнях они все сожженные были. Орел никогда не забуду: большой храм на горе. Внизу вокзал, весь разбитый, вокруг все в руинах, а церковь уцелела. Помню и батюшку: небольшого роста, с необыкновенными, какими-то лучистыми глазами… Мы постояли, помолились, как могли, — за месяцы военного бытия уж все позабыли. А больше нигде церквей не встречали.

…А что было, когда через Днепр переправлялись! В Могилеве после переправы, кругом трупы — идти было невозможно, их тысячи лежат… вот, вот, здесь! Кто-то еще жив, хватает тебя снизу, с земли, — «сестричка, помоги!». А ты с радиостанцией, надо быстрее вперед, связь налаживать. А они там так и остались, без помощи… В нашем подразделении из двадцати пяти человек выжили только двое. Вспоминать тяжело.

…Помню Кенигсберг. Мы относились ко Второму Белорусскому фронту которым командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение — 13-й РАБ (район авиационного базирования) находилось вместе с войсками Прибалтийского фронта недалеко от места боев за Кенигсберг. Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, каждый дом — крепость. Сколько наших солдат погибло!.. Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли Казанскую икону Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: “Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!” И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие отказало». Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками священники молились и постились неделю».

Видел священников, неожиданно оказавшихся на передовых позициях наших войск под Кенигсбергом, и Николай Алексеевич Бутырин, прошедший всю войну с первого дня, до последнего. Во время этого сражения он был водителем танка в 153-м автополку. В смотровую щель он внезапно узрел невесть откуда взявшихся «попов». По танковым экипажам тут же пронеслось: «Попы приехали!» За долгие годы безверия и тяжкую годину войны Николай запамятовал все когда-то знакомые ему с детства молитвы. Он схватился рукой за нательный крестик и крепко прижал его к груди. Обзор не позволял ему видеть дальнейшие действия священников. Тем не менее, воспоминание это так крепко запечатлелось в его памяти, что он до самой своей кончины неоднократно рассказывал о нем в кругу семьи. У родителей Николая было девять детей, он был третьим. Как и отец, Николай был рабочим человеком, мастером на все руки, в том числе и по сапожной части — его отец шил обувь до революции для Московского губернатора. В партии никогда не состоял.

Воспоминание о молебне под Кенигсбергом надолго сохранилось в памяти многих ветеранов той битвы. Рассказывает священник Александр Лобан — настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в рабочем поселке Лог Волгоградской епархии: «Служил я несколько лет назад в одном из приходов Курской епархии, в поселке Белая Слобода. В нашем райцентре во время войны дислоцировалась одна из дивизий, ветераны которой и сейчас приезжают на места боев, чтобы вспомнить те героические годы. Я был приглашен на очередную их встречу в местном клубе, где рассказал о том, что раньше никогда не писали в газетах — о прозрении и обращении народа к Богу во время войны». Вспомнил и о молебне у стен Кенигсберга.

В приведенных выше воспоминаниях говорится о том, что Божию Матерь видели оборонявшие Кенигсберг немцы. Сохранилось воспоминание и нашего офицера, видевшего чудо в небе во время штурма города-крепости.

Вадим Васильев, работавший многие годы художником комбинированных съемок детских и юношеских фильмов на киностудии имени Горького в Москве, рассказывал: «На передовую я попал в 1941 году в Подмосковье.

Всю войну был истребителем танков. Дослужился до звания капитана. Под Кенигсбергом плотность нашего огня была высочайшая. Снаряды летали над нами, а мы сидели в окопе. Я поднял голову и, вдруг, увидел, как облака раскрылись, и на небе появился образ Пресвятой Богородицы. Сразу подумал, — наверное, мама за меня молится. Она была верующая, а я — комсомолец. Стал оглядываться по сторонам на своих бойцов. И понял, что видел Ее только я.

Потом к нашим позициям вышли немецкие парламентеры с белым флагом. Говорят: «Примите нас в плен». Видим за ними много немцев — полк или даже больше. А нас всего пятеро, и мы растерялись поначалу, но велели им бросить оружие.

После войны долго искал икону с таким ликом Божией Матери. Наконец, приехав как-то в Почаевский монастырь, выяснил — мне была явлена Почаевская икона Божией Матери. Попросил у игумена разрешения, и он благословил меня несколько дней побыть в монастыре».

***

Помощь Божией Матери и Небесных Сил в сражениях Великой Отечественной Войны

Поздней осенью 1941 г. блаженной Матроне Московской было свыше открыто, что необходимо крестным ходом обойти вокруг Москвы с Тихвинской иконой Божией Матери. И тогда враг не сможет ступить на её землю. Об этом уже в наши дни сообщалось в патриотической печати и даже несколько раз по центральному телевидению.

Поздней осенью 1941 г. блаженной Матроне Московской было свыше открыто, что необходимо крестным ходом обойти вокруг Москвы с Тихвинской иконой Божией Матери. И тогда враг не сможет ступить на её землю. Об этом уже в наши дни сообщалось в патриотической печати и даже несколько раз по центральному телевидению.

Через нужных людей удалось связаться с Кремлём и передать Сталину слова блаженной Матронушки. Сталин вызвал к себе личного пилота, генерал-майора Голованова Александра Евгеньевича, и приказал ему совершить облёт Москвы с Тихвинской иконой Божией Матери в сопровождении священника и певчих. А.Е. Голованов был очень удивлён полученным приказом, но выполнил его, несмотря на сильнейшую метель. Икона была взята из храма Пимена Великого в Новых Воротниках. Её принёс священник в сопровождении трёх певчих (Об этом генерал Голованов рассказал впоследствии своему другу В. Блохину, чей сын, писатель Н.В. Блохин, опубликовал эту историю в сборнике рассказов в 2002 г. и более подробно рассказал автору этих строк; ранее об этом сообщалось в «Руси Державной»).

На следующий день после облёта с Тихвинской иконой ударили такие морозы, что у немцев отказала вся техника, и они в панике бежали, бросая технику, обозы и военное имущество.

5 декабря 1941 г. наши войска начали контрнаступление под Москвой и отбросили врага на сотни километров от столицы. Это была первая крупная победа, развеявшая миф о непобедимости гитлеровской армии. Многие попавшие в плен немцы говорили, что во время битвы под Москвой они видели на небе Мадонну (Пресвятую Богородицу), которая указывала им на запад.

9 декабря, в день празднования великомученика Георгия Победоносца (Зимнего), были освобождены г. Тихвин и Тихвинская Богородице-Успенская обитель. Тем самым был сорван план немцев полного окружения Ленинграда. Успехи наших войск несомненно обеспечила Пресвятая Богородица, чей Праздник Введения во храм отмечается 4 декабря. С этого времени Небесная помощь нашим войскам стала проявляться во всех битвах после больших церковных праздников, когда народ заполнял храмы и особенно горячо молился Господу, Пресвятой Богородице, Бесплотным Небесным Силам, Апостолам, Святителям и великим русским святым.

16 декабря 1941 г. был освобождён Калинин. Это произошло через 3 дня после празднования памяти апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России.

В первых числах января 1942 г. Красная армия начала общее наступление по линии фронта, протяжённостью 2 тыс. км. Были освобождены более 11000 населённых пунктов.

Испытав ряд поражений на полях сражений, Германское руководство приняло решение о необходимости кардинального изменения положения на фронтах. Был тщательно разработан план окружения и разгрома нашей армии под Сталинградом.

17 июля 1942 г. в день убиения Царской семьи и канун празднования Сергия Радонежского началась эта жесточайшая битва. До середины ноября ход сражений с советской стороны носил оборонительный характер. 19 ноября, в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, наши войска перешли в наступление.

В ноябре, перед началом решающего боя митрополит Николай (Ярушевич), прибывший под Сталинград, отслужил молебен перед Казанской иконой Божией Матери. Затем с этой иконой был совершён облёт вокруг Сталинграда.

2 февраля 1943 г. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) горячо молился, и ему было свыше открыто, что победа будет за нами. На следующий день по радио сообщили о полном разгроме немецких войск под Сталинградом.

В этой исторической битве было убито 147 тысяч и взято в плен 91 тысяча немецких солдат, 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом.

Сталинград был полностью разрушен. Уцелел лишь храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Число человеческих жертв было ужасающим. В конце последнего сражения многие видели Пресвятую Богородицу, которая оплакивала погибших.

Победа под Сталинградом коренным образом изменила ход Великой Отечественной войны, положив начало наступления Советской армии по всей линии фронта от Ленинграда до Владикавказа.

27 января 1943 г., в день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, произошёл прорыв смертельной блокады Ленинграда. Перед началом военных действий был совершён крестный ход вокруг города с Казанской иконой Богоматери. И Ленинград был спасён, как обещала Пресвятая Богородица митрополиту Гор Ливанских Илии (Караму).

После сокрушительного поражения под Сталинградом немцы надеялись взять реванш. Германское командование намеревалось окружить и уничтожить наши войска в районе Курской дуги.

В ночь на 5 июля 1943 г. советская артиллерия, на полчаса опередив наступление немцев, обрушила огонь на их передовые части. Спустя несколько часов жестоких боёв германские войска начали наступление, но не смогли прорвать нашу оборону.

12 июля 1943 г., в день церковного праздника Апостолов Петра и Павла, в районе Прохоровки началось крупнейшее в истории танковое сражение, в котором с обеих сторон приняло участие 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Советские лётчики с первых же минут битвы завоевали господство в воздухе, обеспечив уверенные действия наземных войск.

В этой жесточайшей битве Небесная помощь нашим войскам была явлена видимым образом. Как рассказывали жители украинского села, расположенного недалеко от Прохоровки, 12 июля 1943 г. они увидели на небе монаха, который кадил территорию будущего сражения. После войны один из генералов, участников этой битвы, рассказал об удивительном факте, происшедшем накануне сражения: в то время, как наши танки ещё не были разгружены с платформ железной дороги, немецкие танки уже были готовы к бою. Но неожиданно без всяких видимых причин ни одна немецкая машина в течение 40 минут не смогла завестись. Этого времени хватило, чтобы разгрузить наши танки, построить их в боевой порядок и начать наступление. Как позднее объяснил участник войны, наместник Псково-Печёрского монастыря, архимандрит Алипий (Воронов), тот монах, что на небе совершал каждение Прохоровского поля, был Сергием Радонежским. Это он, игумен Земли Русской, помог нашим войскам выиграть сражение.

Второе чудо произошло в самый разгар битвы. На небе появилась Сама Царица Небесная, которая указывала рукой нашим воинам на немцев. Это видела вся рота, и все солдаты уверовали и горячо молились, сражаясь с врагом.

Немецкое наступление было сорвано. 24 июля 1943 г., в день празднования равноапостольной княгини Ольги, в результате контрудара советских войск, противник был отброшен на исходные позиции. Вслед за этим наши войска перешли в наступление. 5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, были освобождены Орёл и Белгород. 23 августа, в день памяти блаженного Лаврентия Калужского, был освобождён Харьков.

Победа на Курской дуге окончательно закрепила за Красной армией стратегическую инициативу военных действий. Тем самым был завершён коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. Было положено начало большому летнему наступлению советских войск на огромном фронте от Великих Лук до Таманского полуострова протяжённостью в 2 тыс. км.

6 ноября 1943 г., в день празднования иконы «Всех скорбящих радость», был освобождён Киев. К концу декабря нашим войскам удалось продвинуться на 300 км, освобождая русские города и сёла.

Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви, личный пример духовенства и мирян, а главное, победы наших войск под Сталинградом, на Курской дуге и под Ленинградом вынудили Советское Правительство внести изменения в религиозную политику на государственном уровне. К этому Сталина и его окружение подтолкнуло стремление упрочить отношения с союзниками, обвинявшими руководство СССР в преследовании граждан страны за веру.

4 сентября 1943 г., во время начавшейся подготовки союзнической конференции в Тегеране, в Кремль были приглашены Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский), митрополит Алексий (Симанский) и митрополит Николай (Ярушевич). На этой встрече было принято решение о восстановлении Патриаршества.

8 сентября 1943 г. в Москве состоялся Архиерейский Собор из 19 епископов, на котором единогласно был избран Патриархом Сергий (Страгородский).

Вскоре были открыты сотни храмов, несколько монастырей, возобновлены духовное образование и церковная издательская деятельность, освобождены из тюрем многие священники и архиереи.

В январе-феврале 1944г. войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке Балтийского флота полностью освободили Ленинград от блокады. А в феврале-апреле войска четырёх Украинских фронтов очистили от врагов Правобережную Украину.

В апреле 1944 г. войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при поддержке Черноморского флота овладели Крымом. 7 мая, на следующий день после празднования Георгия Победоносца, советские войска начали штурм Севастополя, завершившийся полным его освобождением.

В июне-июле 1944 г. были изгнаны немцы из Белоруссии и большей части Литвы. 28 июля, в день празднования св. князя Владимира, войска 1-го Белорусского фронта освободили Брест и вышли к Висле.

К концу 1944 г. территория нашей страны была полностью очищена от фашистов. Была восстановлена государственная граница от Баренцева моря до Чёрного моря и Дуная. В начале января 1945 г. советские войска начали грандиозное наступление на немцев, освобождая народы Восточной Европы.

В январе 1945 г. войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов начали операцию по ликвидации мощной Восточно-Прусской группировки противника. Особенно упорно сопротивлялся враг в районе Кёнигсберга. Во время боёв погиб командующий 3-м Белорусским фронтом генерал И.Д. Черняховский, и командование принял маршал А.М. Василевский. (Как позднее стало известно, он был сыном священника).

Один из участников взятия Кёнигсберга офицер Николай Бугаенко после войны рассказывал, что немцы сражались отчаянно. С нашей стороны были огромные потери. Однако центральное командование категорически запрещало отступление. Неожиданно приехал командующий фронтом вместе со священниками, певчими и мирянами. Был отслужен молебен перед Казанской иконой Божией Матери. Затем крестный ход с иконами, хоругвями, крестами и с пением молитв двинулся к передовой. Солдаты и офицеры недоумевали: зачем священники и участники крестного хода идут на верную гибель? Ведь со стороны немцев стояла огненная стена пуль и снарядов. Но вдруг вся вражеская стрельба неожиданно прекратилась. В это время подоспело подкрепление нашим войскам, и Кёнигсберг был взят. Произошло что-то невероятное: немцы тысячами гибли и сдавались в плен, не оказывая существенного сопротивления. Многие пленные рассказывали, что при приближении крестного хода к передовой у всех немцев отказало оружие, а в небе над нашими воинами они увидели Мадонну (Божию Матерь), указывающую на запад. Тогда они поняли, Кто помогает русским.

Взятие Кёнигсберга произошло 9 апреля, через два дня после двунадесятого Праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля).

В течение апреля 1945 г. Советские войска полностью освободили от фашистов всю Восточную Европу.

16 апреля началась операция по захвату Берлина. Сражения за город были очень тяжёлыми для обеих сторон. Особенно упорно немцы сражались за здание рейхстага. 30 апреля сержанты М. Егоров и М. Кантария водрузили над рейхстагом наше знамя Победы.

И здесь также произошло чудо, о котором после войны рассказал Валиков Фёдор Иванович, принявший позднее монашеский постриг с именем Феодорита в Псково-Печерском монастыре. 30 апреля он, как связист, вместе с командиром отряда подъехал к рейхстагу. Когда он поднялся на несколько ступенек здания, то вдруг увидел: «Царь Николай Второй во весь рост стоит». Он был в мундире полковника, на боку — шашка, на плечах — погоны. Смутившись от неожиданности, Валиков не остановился, а поднялся на второй этаж. Когда же он спустился вниз, Государя уже не было. Видимо, святой Царь как Небесный покровитель России помогал нашим войскам побеждать немцев и дошёл с ними до Берлина.

2 мая 1945 г. командование Берлинского гарнизона капитулировало. Свыше 300 тыс. немецких солдат и офицеров сдались в плен.

6 мая 1945 г., день празднования памяти великомученика Георгия Победоносца, Небесного покровителя России, совпал с Главным Церковным Праздником — Пасхой Христовой. И это не случайно. В этом проявилась милость Господа Иисуса Христа к нашему народу за все его невероятные страдания, героическую и жертвенную борьбу с жестоким врагом и, главное, за возврат к вере Православной. Великой наградой русскому народу стала полная победа над врагом.

Во время войны многие солдаты и офицеры обрели веру. А некоторые из них стали священниками и монахами.

Было много случаев, когда Небесные силы воочию являлись во время сражения и спасали воинов от неминуемой гибели. Царица Небесная много раз спасала не только воинов, но и тех, кто оказался в оккупации или попал в плен. Недаром Россию называют Домом Пресвятой Богородицы.

В трудные, казалось, безнадёжные моменты войны, Святитель Николай Угодник приходил на помощь и спасал и воинов, и жителей тыла. Не раз от гибели спасали солдат и мирных жителей преподобные Серафим Саровский, Серафим Вырицкий, Феодосий Кавказский, блаженная Ксения Петербургская, блаженная Матронушка и другие Божии угодники.

В октябре 1947 г. по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского) в СССР приехал митрополит Гор Ливанских Илия (Карам). 16 ноября в Богоявленском кафедральном соборе Москвы он обратился к Патриарху со словами: «Народ ваш — народ Богоносец! Вся история Земли Российской свидетельствует о том, что в тяжёлые эпохи внутренних смут, а также во время нашествия иноплеменников благородный и великий русский народ прибегал к Божией помощи… Велик Бог Христианский! И в эту ужасную войну Он сохранил Свой любимый народ и Дом Пресвятой Богородицы».

В первых числах ноября 1947 г. митрополит Илия посетил Ленинград. Его сопровождали А.Н.Косыгин, зам. Председателя Совета министров СССР, и 42 представителя Правительства. В Князь-Владимировском храме была отслужена малая вечерня, после чего Владыка Илия возложил драгоценную корону на чудотворный Казанский образ Божией Матери, спасший Ленинград. Во время этой церемонии звонили колокола во всех церквах города. Затем митрополит Илия рассказал о том, как была спасена Россия. Таким образом, он выполнил последнее условие Пресвятой Богородицы. Все присутствующие в храме плакали. Драгоценную корону на Казанской иконе Божией Матери в Князь-Владимировском храме С.-Петербурга можно увидеть и в наши дни.

Митрополит Гор Ливанских Илия приезжал в нашу страну пять раз. Последний свой визит он совершил в 1963 г. В Троицком соборе Псково-Печерской лавры он служил литургию. Ему сослужил отец Василий Швец, автор статьи о митрополите Илии. После окончания службы состоялась их беседа. Отец Василий рассказал Владыке, что присутствовал в 1947 г. при возложен им короны на чудотворную икону Царицы Небесной. Митрополит Илия со слезами на глазах сказал: «Как же у вас любят Бога! Нигде так не любят Бога и Божию Матерь, как у вас! Какое счастье быть в России… Я очень люблю вашу страну и ваш народ!».

В феврале 2009 г. в Москву на церемонию интронизации Святейшего патриарха Кирилла приезжал митрополит Юга Ливана, Тира и Сидона Илия (Кфури). В интервью корреспонденту Надежде Кеворковой он подтвердил факт переписки митрополита Илии (Карама) со Сталиным в 1941 г.

Страшные события Великой Отечественной войны никогда не изгладятся из памяти нашего народа, духовный смысл которой объясняли русские старцы.

Архимандрит Кирилл (Павлов), духовник Троице-Сергиевой Лавры, писал: «Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что пытались в России вообще покончить с религией и верой, с Церковью… И чтобы не допустить их осуществления, Господь попустил войну. И мы видим, что война действительно обратила людей к вере, и правители совсем по-другому отнеслись к Церкви». («Чудеса на дорогах войны». М. 2004. С.229).

Нет Комментариев