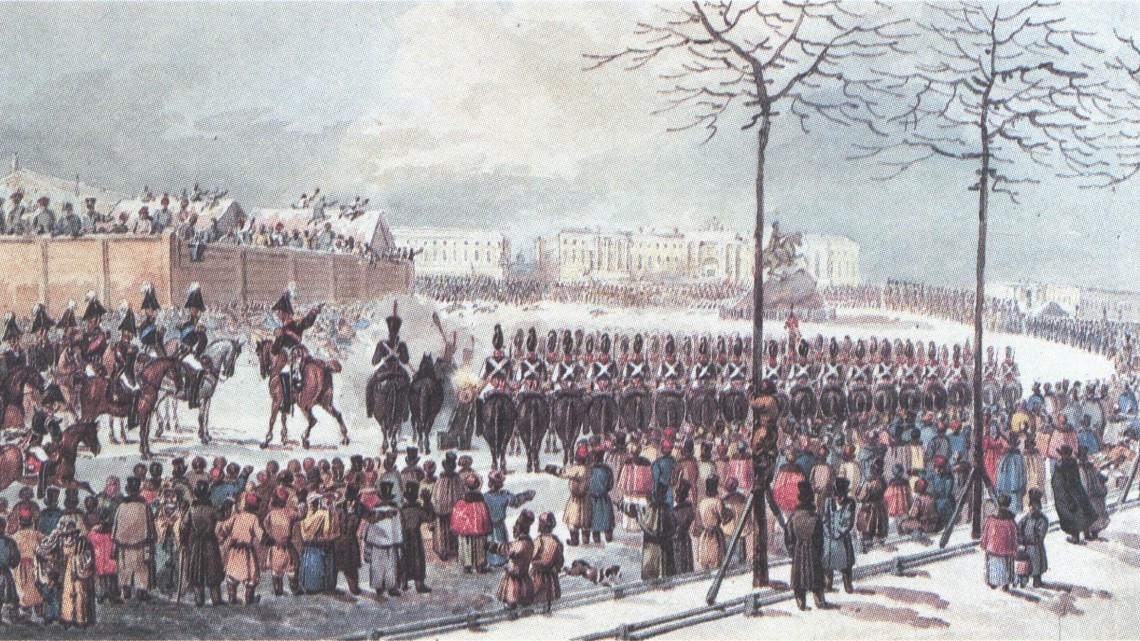

27 (14 ст.ст.) декабря 2015 года исполняется 190 лет с того дня, как на Сенатскую площадь столицы Российской Империи вышли с попыткой совершить государственный переворот декабристы. Они подняли руку на святое — власть Царя, помазанника Божьего. Восстание было подавлено, и время самодержавного правления в России продлилось еще на столетие. Однако разрушительный импульс декабризма был настолько мощным, что прошел через века. Об этом было написано классическое — «декабристы разбудили Герцена…» и далее по тексту.

Следствие по делу государственных преступников, которых судили как цареубийц, длилось полгода, затем ста двадцати участникам восстания был вынесен приговор о каторге и поселении в Сибирь.

Еще во время следствия многие из них раскаялись в содеянном, о чем пишет исследовательница В.М. Бокова в работе «Декабристы и их время». Она, в частности, отмечает: «Во-первых, абсолютное их большинство было глубоко верующими христианами. Неромантическая действительность и пролившаяся чужая кровь моментально их отрезвили и стали причиной того полного и нелицемерного раскаяния, через которое прошли практически все декабристы, даже те из них, кои участия в мятеже не принимали».

Перед смертью все приговоренные к казни декабристы исповедовались и причастились. Широко известно письмо К.Ф. Рылеева к любимой супруге. Его в статье «Несогласные декабристы» приводит священник Дмитрий Долгушин:

«Скрипнула дверь: в каземат к К.Ф. Рылееву заходят плац-майор со сторожем, чтобы, надев на него оковы, вести к месту казни. Пока ножные кандалы надевают, Рылеев заканчивает предсмертное письмо жене, которое потом будет распространяться в десятках списков.

«Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертию позорную. Да будет Его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на Него, ни на Государя: это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего заключения. И за то Дух Святой дивно утешал меня.

Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во Христе. Это дивное спокойствие порукою, что Творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога, не предавайся отчаянию, ищи утешения в религии».

Те же чувства Рылеев выразил и в последних своих стихотворениях, написанных там же, в каземате Петропавловской крепости:

Творец! Ты мне прибежище и сила,

Вонми мой вопль, услышь мой стон.

Приникни на мое моленье,

Вонми смирению души,

Пошли друзьям моим спасенье,

А мне даруй грехов прощенье

И дух от тела разреши…».

Некоторые декабристы по приговору суда были сосланы в городок Ялуторовск, ныне Тюменской области, стараясь покаянием, милосердием и нравственной жизнью искупить совершенное перед Богом и людьми преступление. Особенно ярко их приверженность христианскому мировоззрению и образу жизни проявилась в устроении семьи, воспитании приемных детей, помощи горожанам.

Тридцать лет отбывали декабристы наказание в этом крае: с 1826 по 1856 годы, с момента осуждения и до смерти Императора Николая Павловича. Сначала на каторге, а потом на поселении. Местные жители встретили поселенцев крайне неприветливо, если не сказать враждебно: горожане относились к ним не иначе как к цареубийцам.

Однако после смерти Государя Николая I и воцарения его сына Императора Александра II, когда «несчастные» (так сибиряки звали поселенцев) покидали Ялуторовск, люди, провожая их, плакали. За время ссылки декабристы сумели в корне изменить отношение местных жителей к себе с крайне отрицательного и настороженного до полного приятия и доброго расположения. И не только потому, что они многое сделали для образования, врачебного дела и культуры городка, но прежде всего потому, что личная жизнь ссыльных, их поведение в быту не вызывали осуждения и порицания ялуторовчан, но, как ни странно, во многом служила примером.

В разное время в Ялуторовске отбывали наказание девять декабристов. Двое из них — Матвей Иванович Муравьев-Апостол и Николай Васильевич Басаргин прибыли в город будучи уже женатыми на сибирячках. Евгений Петрович Оболенский 6 февраля 1846 года в Сретенском соборе города обвенчался с местной мещанкой Варварой Самсоновной Барановой.

Семья Ивана Дмитриевича Якушкина осталась в центральной России, четверо из ялуторовских декабристов были холостыми — Василий Карлович Тизенгаузен, Василий Иванович Враницкий, Алексей Иванович Черкасов и лицейский друг Пушкина Иван Иванович Пущин.

Бессребреник Ентальцев

Первым из семейных декабристов в Ялуторовск из Березово был переведен Андрей Васильевич Ентальцев. Его жена, Александра Васильевна, последовала за супругом, государственным преступником, на каторгу. С первым браком ей не повезло: муж оказался карточным шулером, и бедная дама с трудом освободилась из пут опасного союза. Имея печальный опыт жизни с человеком злонамеренным, Александра Васильевна не спешила вновь выйти замуж, страшась еще раз попасть в драматические обстоятельства. Однако со временем ее привлекла доброта А.В. Ентальцева.

Андрей Васильевич — участник Отечественной войны 1812 года, будучи в чине поручика, отличился в сражении при Смоленске. За смелость в баталии под селом Красным Ентальцев был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

Замуж Александра Васильевна выходила уже за подполковника, но ей было суждено последовать за супругом на читинскую каторгу, где она, как ангел-хранитель, облегчала его жизнь. Главное, в Чите они были вместе и находились среди друзей. Год каторги для Ентальцева пролетел незаметно. По Высочайшему повелению он был «в железах с приличным конвоем» отправлен на поселение в город Березов Тобольской губернии, куда вместе с женой прибыл в июне 1828 года.

Декабрист А.Е. Розен вспоминал: «Александра Васильевна поспешила к мужу, чтобы разделить и облегчить его участь. Ей приходилось только несколько месяцев быть с нами в Чите, потому что муж ее, приговоренный в каторжную работу на один только год, в скором времени уехал от нас. Поселение в первые годы было для них гораздо хуже, им назначено было жить в Березове, где холод, бесконечные ночи мало согревали и мало освещали жизнь изгнанников. Через несколько лет они были переселены в лучшее место, гораздо южнее, в Ялуторовск». Здесь они приобрели дом, Андрей Васильевич увлекся медициной. И хотя, начиная с 1812 года в Ялуторовске была открыта больница на двенадцать коек, однако горожане за врачебной помощью спешили обратиться к бессребренику Ентальцеву. Бессребреником Андрея Васильевича прозвали местные жители, потому что лечил он их совершенно бесплатно, умел ставить правильные диагнозы и готовил по своим рецептам лекарства. Иногда в тюменской аптеке он приобретал их на собственные деньги.

В 1840 году опального поразил тяжкий недуг: у него стало развиваться психическое расстройство. Александра Васильевна приложила все усилия, чтобы вылечить мужа. Она продала дом, имущество и повезла Андрея Васильевича в центр губернии — в Тобольск.

В Тобольске случилась встреча четы Ентальцевых с И.И. Пущиным, который по этому поводу писал: «Поговорю только об Ентальцевых. Она здорова, приняла меня, как родного, он меня не узнал. Я нашел его лучше, чем ожидал. Теперь дело в том, чтобы окончательно узнать от здешнего медицинского факультета, есть ли надобность лечить его с надеждою на лучшее». Однако бедной даме «медики объявили, что болезнь его — помешательство ума — неизлечима».

Александра Васильевна с недужным супругом вернулась в Ялуторовск. Купец В.И. Сесин выделил им для проживания флигель, ссыльные собрали деньги на сиделку. Ею стала местная жительница Лукерья Ивановна Кулик, но и Александра Васильевна не покинула страждущего мужа, за которым трогательно ухаживала почти пять лет, до самой его смерти. В комнате больного было всегда чисто, проветрено и опрятно.

Похоронив любимого мужа, Александра Васильевна начала ходатайствовать о возвращении на родину, но Государь не разрешил. После амнистии она оставила Тобольский край. Конечно, местные жители видели, какое терпение и самоотверженность проявила Александра Васильевна, ухаживая за больным супругом, не оставляя его в беспомощном и плачевном состоянии, какие жертвенные усилия предпринимала она для излечения мужа и заботе о нем.

Отношения супругов Ентальцевых, их взаимная преданность и верность, чуткость и доброжелательность послужили для горожан добрым примером. Даже будучи вдовой Александра Васильевна помогала И.Д. Якушкину в работе созданных им для мальчиков и девочек школ.

Воспитанницы Муравьева-Апостола

В 1836 году из Бухтармы в Ялуторовск переводят Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Он был приговорен по первому разряду, то есть к смертной казни. Казнь Царь заменил декабристу лишением чинов, дворянства и двадцатилетней каторгой с последующим поселением в Сибири.

Благодаря заступничеству княгини Голицыной Иван Матвеевич миновал каторгу и был отправлен в Вилюйск, затем в Бухтарму. Там он обручился с дочерью священника Марией Константиновной Константиновой, и в наш город прибыл уже будучи женат. Супруги купили дом купца П. Белоусова, в котором прожили до самой амнистии. Их сынишка умер в младенчестве, больше детей Бог не дал. В Ялуторовске чета Муравьевых-Апостолов воспитала двух приемных девочек. Сначала их попросили приютить осиротевшую четырехлетнюю Августу Созонович, а потом священник принес подкинутую в церковь Аннушку Бородинскую.

Несколько раз Матвей Иванович ходатайствовал об удочерении Августы и Аннушки. Но по существующему закону государственные преступники не имели такого права.

Девочек воспитывали как аристократок — не только сообразно дворянского этикета прививали им правила хорошего тона, но обучали грамоте, иностранным языкам, музыке. Дом Муравьевых-Апостолов в Ялуторовске привлекал внимание местной знати уютом, чистотой и гостеприимством. При доме в большом порядке содержались многочисленные хозяйственные постройки; особой красотой радовал огромный цветник.

Слуги, что нанимались в услужение к декабристам, уже никогда от них не уходили. Во многих мемуарах, оставленных местными жителями, современниками декабристов, особо подчеркивалось уважительное отношение декабристов к слугам. Несмотря на собственный статус ссыльных, декабристы все-таки воспринимали слуг как нижестоящих. Дворянский этикет не позволял господам обижать нижестоящего, последнее значило унизить самого себя. К слугам в доме Муравьевых-Апостолов всегда обращались только на Вы.

После амнистии семья переехала в Тверь. Ни в Москве, ни в Петербурге даже прощеным властью декабристам жить не позволялось. Аннушку выдали замуж, она родила сына, но вскоре заболела и умерла. Сережу, сынишку приемной дочери, Муравьевы-Апостолы воспитывали как родного внука.

Августа, другая приемная дочь Муравьевых-Апостолов, оставила после себя воспоминания «В ответ на воспоминания Голодникова», в которых очень интересно и живо описала взаимоотношения местных жителей со ссыльными декабристами.

Как сестра милосердия она участвовала в войне на Балканах.

Супруга декабриста Мария Константиновна умерла в Москве. Матвей Иванович дожил до 93 лет. В старости он не мог ходить и ослеп. Августа заботливо ухаживала за ним: на коляске ежедневно возила немощного и незрячего старика на прогулки, подолгу читала вслух. По смерти Матвея Ивановича благодарная дочь на Новодевичьем кладбище устроила родовой склеп, где покоится прах Муравьева-Апостола.

Жизнь семьи Муравьевых-Апостолов служит достойным образцом взаимоотношений в семье родителей и приемных детей. Несмотря на все трудности по воспитанию девочек (а они, конечно же, случались), Матвей Иванович сожалел только об одном: ему так и не разрешили их удочерить, и в историю декабризма они вошли как воспитанницы Муравьева-Апостола.

Школы Якушкина

Ивана Дмитриевича Якушкина в Ялуторовск перевели с каторги в один год с Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом. Жена Якушкина Анастасия Васильевна, урожденная Шереметева, много лет добивалась разрешения последовать на каторгу за мужем. Поначалу сам Иван Дмитриевич не давал ей дозволения следовать за ним в Сибирь, в силу того, что Царь не позволил женам декабристов брать с собой детей. Позднее Император отклонил ходатайство Якушкиных. Анастасию Васильевну разлука с мужем мучила бесконечно. В 1827 году она писала ему:

«У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма, и я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе.

Ты можешь быть счастлив без меня, зная, что я нахожусь с нашими детьми. А я, находясь с ними, не могу быть счастливой».

В городе декабрист снимал скромную квартиру на втором этаже у мещанки Федосьи Родионовны Трапезниковой. Встречая в городе детей, он видел в них двух своих сыновей: 14 декабря безвозвратно унесло семейное счастье многих дворянских фамилий.

Для ялуторовских ребятишек И.Д. Якушкин открыл две школы. Первую в 1842 году для мальчиков. Другую, в память об умершей в 1846 году жене — для девочек. Школа стала первым в Сибири официальным училищем. Конечно, Ивану Дмитриевичу как государственному преступнику, отбывающему наказание, никто бы не позволил открывать школы. Однако в лице молодого протоиерея Стефана Яковлевича Знаменского он нашел достойного помощника. Отец Стефан хлопотал о разрешении открыть школы как церковно-приходские училища. В них детей обучали не только читать, писать, считать и закону Божьему, но и ботанике, языкам (греческий и латинский), рукоделию, механике. По мнению Ивана Дмитриевича, школы должны были привить детям умение достойно найти себя в жизни.

В школы Якушкина началось паломничество из разных уголков Тобольского края. В конце 1842 года один из смотрителей народных училищ писал священнику Знаменскому: «Господин директор от Вашей школы в восхищении, считает ее образцовой не только в дирекции, но даже в Сибири. Мне говорил и даже просил, чтобы постарался устроить приготовительный класс по образцу ее. Радуюсь за Вас, радуюсь и тому, что дело правое торжествует и низкие доносы падают».

Своих сыновей Вячеслава и Евгения Якушкин воспитывал… по письмам, давая им жизненно важные советы и наставляя в добрых нравах. Скажу лишь об одном. Когда Евгений поступил на обучение в Московский Императорский университет, отец писал сыну: «Никогда ни с кем не соревнуйся. Те, кто впереди, невольно вызывают зависть — очень нехорошее чувство для человека. Те, кто отстают, вызывают сожаление — тоже некрасивое чувство. Соревнуйся только с самим собой. Когда что-то сделаешь лучшее — похвали. И поругай, если не выполнишь каких-то обязательств перед собой». Став взрослыми, сыновья, которым Анастасия Васильевна сумела привить любовь к отцу, гостили в Ялуторовске. Впрочем, дети с почтением и любовью относились и к матери. Младший сын Евгений писал о ней: «…она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образована…Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся. Все люди были для нее равны, все были ближние».

Знакомясь с биографией Ивана Дмитриевича, удивляешься тому, что человек, осужденный на ссылку, многолетнюю разлуку супругой и детьми, а значит переживающий личное семейное несчастие, оказался способным не только преодолеть выпавшие на его долю тяготы, но, желая искупить содеянное, использовать с пользой для людей, для города свои знания и умения. Он создал две очень значимые школы, чем оставил яркий след в истории нашего края.

Думается, что самое главное даже не это, а то, что за время ссылки И.Д. Якушкин во многом переосмыслил свою жизнь и воззрения. Такую внутреннюю перемену отмечал в декабристе его современник В.А Жуковский: «Я читал письма Якушкина к матери, жене и детям из Ялуторовска, — вспоминает он, — и читал их с умилением и спрашивал себя: этот заблужденный Якушкин, который когда-то произвольно вызвался на убийство и который теперь так христиански победил судьбу земную, дошел ли бы он до этого величия другой дорогою?»

Рюрикович Оболенский и жена-крестьянка

В 1843 году из Туринска в Ялуторовск вместе с Иваном Ивановичем Пущиным перевели Евгения Петровича Оболенского. Они, подружившись на каторге, долго добивались разрешения на поселение в одном городе. И сначала к жившему в Туринске Пущину разрешили переехать Оболенскому, а потом оба отправились в наш город.

Поселились они на квартире в доме купца Бронникова. Вскоре этот дом знали не только в Сибири, но и в России. Иван Иванович вел многолетнюю переписку со многими своими знакомыми и родными. Образование, полученное в Царскосельском лицее, позволило ему успешно заняться адвокатской деятельностью. Просителям не надо было иметь денег за оказанные услуги, а лишь только справедливую просьбу. Адвокатская практика И.И. Пущина по сути была благотворительной.

В доме в услужении у И.И.Пущина состояла очень некрасивая рябая двадцативосьмилетняя девушка Варвара Баранова. И, к ужасу Пущина, его друг Евгений Петрович Оболенский в нее влюбился. Потомок Рюриковичей, представитель княжеского рода пожелал соединить свою судьбу с ялуторовской вольноотпущенной крестьянкой.

Пущин, возмущенный сим обстоятельством, отказал девушке в месте. Однако вслед за Варварой съехал и князь. Просто еще смолоду Оболенский был убежден, что всякая дворянка, приобретя опыт светских балов и развлечений, утрачивает порядочность и душевную чистоту. Варвара же, по мнению Оболенского, была неизбалованной, искренней и неиспорченной девушкой.

Друзья, да и все окружающие очень долго уговаривали Евгения Петровича не скреплять отношения с Варварой супружескими узами. Оболенский же, однажды решив для себя этот вопрос, был неумолим. И в 1846 году в Сретенском соборе Ялуторовска пару венчал протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский.

В глазах местных жителей брак для девушки был во всех смыслах неудачным. Свои титулы и права декабристы после приговора оставили в Петербурге. В Сибири их официально именовали государственными преступниками, которые отбывали многолетние, а некоторые и бессрочные наказания. Горожане с жалостью относились к ним и к их безысходной участи. Варвара вышла замуж не за князя, а за опального изгнанника.

Евгений Петрович оказался очень хорошим мужем. Он был почти вдвое старше Вареньки, но относился к ней почтительно. Чтобы сделать приятное Оболенскому, достаточно было похвалить его любимую Вареньку. Супруга Евгения Петровича слыла довольно умной и деликатной: она не вникала в философские и политические беседы декабристов, зато пекла вкусные пироги, делала хорошее шипучее вино и содержала дом в уюте чистоте. Вскоре даже Пущин, некогда не желавший примириться с выбором друга, как он считал, совершенно невозможным и неравноценным, смирился и часто гостил у Оболенских.

Варвара родила Евгению Петровичу восьмерых детей. К сожалению, первые умирали. Лишь Ваня, Петя и Оля дожили до совершеннолетия.

Оболенский был очень хорошим отцом. Во время каждой беременности внимательно ухаживал за женой; к рожденным детям проявлял необыкновенную любовь. Он вставал к ним ночью, убаюкивал и успокаивал плачущих малышей.

После возвращения из Сибири семья поселилась в Калуге и дожила до того времени, когда Оболенским были возвращены их титулы. Сначала титулы князей и княжон были присвоены детям, потом жене и в последнюю очередь самому Евгению Петровичу Оболенскому.

Сейчас ялуторовчанка Варвара Самсоновна вписана в родовую книгу российского дворянства в самую почетную шестую ее часть как княгиня Оболенская.

Верность Оболенского своей возлюбленной, умение взять на себя ответственность как мужа и отца детей заслуживает уважения.

Фабрикант и домовладелец Басаргин

В 1847 году из Омска в Ялуторовск перевели Николая Васильевича Басаргина. Он приехал сюда вместе с третьей своей женой — Ольгой Ивановной Медведевой. Первая умерла после родов, вторая, сибирячка, скончалась в Кургане. В Омске он встретил старшую сестру Дмитрия Ивановича Менделеева Ольгу Ивановну. Великий наш земляк, химик Дмитрий Иванович был семнадцатым ребенком в семье. Когда западносибирское губернаторство в 1839 году перебралось из Тобольска в Омск, туда переехало и семейство Менделеевых.

В Омске Басаргин и Ольга Ивановна обвенчались и переехали в наш город. В Ялуторовске Николай Васильевич вступил в наследование дома и стекольной фабрики, доставшиеся супруге от первого мужа. Басаргин пытался поставить работу фабрики на прибыльную основу и на паях с Оболенским купил мельницу.

Дом Басаргиных находился как раз напротив дома купца Бронникова, где жил Иван Иванович Пущин. Все чиновники, следуя из Петербурга в Иркутск, считали долгом остановиться в Ялуторовске и сделать визиты декабристам. Дом Басаргиных, как и прочих семейных декабристов, славился гостеприимством.

В Ялуторовске Басаргины прожили семь лет, здесь же узнали об амнистии. Поначалу Николай Васильевич даже не хотел оставлять наш город. Он говорил: «Я свыкся с этим краем, полюбил его». Но прощенные декабристы поехали в Европейскую Россию, и Басаргины тоже покинули Ялуторовск.

После амнистии, будучи свободным, Николай Васильевич дважды посещал наш город, и каждый раз гостил в доме купца Н.Я. Балакшина. Жители Ялуторовска приходили повидаться с ним.

Повод, из-за которого Басаргин приезжал в Ялуторовск, был весьма существенным. Собственных детей у семьи Басаргиных не было, поэтому они, будучи в ссылке, тем не менее взяли на воспитание дочь умершего декабриста Мозгалевского Поленьку. Они очень любили ее, воспитывали и обучали.

Когда девушка выросла, встал вопрос о замужестве. Басаргины решили выдать воспитанницу за Михаила Менделеева, брата Ольги Ивановны. Тот жил в Омске. Приемные родители повезли Поленьку в Омск, чтобы самим увидеть, какому человеку они отдают любимицу.

По пути туда и обратно они и заезжали в наш город, о котором в своем дневнике Николай Васильевич написал: «Ялуторовск — маленький, но красивый городок».

В Ялуторовске Н.В. Басаргина помнят не только как хорошего семьянина и воспитателя Поленьки, но и как человека, пытавшего на практике развивать экономику края. Его «Записки о Сибири» и сегодня интересны своими наблюдениями и заключениями.

А сама жизнь в Тобольском крае помилованных Государем и раскаявшихся декабристов служит во многом назидательным примером и «читается» нашими современниками с превеликим интересом.

Альбина Болотова, старший научный сотрудник Ялуторовского музея декабристов

От себя добавлю следующее.

О декабристах так много написано: и восхищённого, и жалостливого, и критичного. Всех не опровергнешь. Всё не подтвердишь. Есть проверенный метод: познавай дерево по плодам. А не по тем обёрткам, в которых они продаются. Итак, что в сухом остатке? Без трогательных рассказов о сложных духовных исканиях, блестящем образовании и невозможности применить уникальные таланты в условиях самодержавия?

Те из учёных, кому довелось конспектировать Ленина, помнят его характеристику: «узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Но они разбудили Герцена…».Именно А. И. Герцену — талантливому журналисту, работавшему в Англии, мы и обязаны декабристским мифом. Позднее картина только усложнялась, но не менялась по существу.

Типография «Колокола» и «Полярной звезды» располагалась в Лондоне. Англия после Наполеоновских войн — самый крупный игрок-тяжеловес на европейской арене. Самый опасный противник Российской империи. Поэтому поддержка оппозиционному журналисту всегда обеспечивалась. В Лондоне скрывался, например, Николай Тургенев — один из тогдашних «декабристских» невозвращенцев. Мастер высокого посвящения. Человек, которого Александр I побоялся арестовать дома, просто написав ему: «Брат мой, покиньте Россию». А вот Николай I требовал выдачи.

В школе всем задавали «Былое и думы». Я дальше сцены клятвы маленьких Герцена и Огарева на Воробьевых горах читать не захотела. Заставили. Поучительно. И прозрачно. С чего вдруг два мальчика преисполнились ненависти к молодому императору, только что приехавшему в Москву на коронацию? Само сакральное действо их бесит и раздражает. Государь представляется чудовищем, от которого надо защищать Свободу. Кто она такая, пока тоже неясно, но злости и досады море. Перед нами рассказ о детской одержимости. О плоде, который сгнил и почернел ещё в завязи. Но цветок распустился. И этот уродливый цветок оказался очень притягателен для людей с отбитым духовным обонянием.

Герцен избрал для альманаха «Полярная звезда» знаменитый экслибрис — профили пяти казнённых декабристов. Именно он в своих публикациях сумел неприметно для читателей соединить два ключевых архетипа — христианский и языческий. Личная жертва ради нового, нарождающегося мира. Пять мучеников за правду добровольно восходят на эшафот. И пять героев — со всеми атрибутами античного атлетизма, прекрасные душой и телом — борцов за республику, братьев Гракхов, новых Кассиев и Брутов, брошенных на растерзание хищным зверям самодержавия… Есть и палач — новый Цезарь. И исполнители, рангом пониже. И те, кто трепещут, не отваживаются поддержать, но сочувствуют. Это мы с вами.

Грустные выводы

Почему души наших соотечественников так легко поддаются на соблазн уже два века подряд? Прежде всего, потому, что жизнь в России отнюдь не усеяна розами. Недаром во время следствия по разные стороны стола оказывались люди схожих взглядов на мир, просто одни считали военный мятеж допустимым средством исправления реальности, а другие видели в нём только путь к рекам крови и остановились, не переступив страшной черты.

Но, кроме того, дурную услугу нам оказывает природная сердобольность, понимаемая едва ли не как нравственный, религиозный долг. Страдание всегда воспринималось в народе как отметина свыше,проявление особой любви Божьей. Страдальцы избраны. Они терпят за Правду. Вспомним Марину Цветаеву: «Декабристы и версальцы — вашего полка». То есть кого бьют, те и правы. Но страдание бывает и в очищение, и в искупление. История декабристов — тому пример.

Сейчас исследования декабризма на новом витке. Появилась возможность говорить и о связи с масонством, и об иностранных обществах военных заговорщиков. Можно исследовать «свет и тени» движения. Можно много рассказать о жизни на поселениях в Сибири и о подвиге жен. Можно, можно, можно…

«Почему души наших соотечественников так легко поддаются на соблазн уже два века подряд?» Ну не два века, а как минимум, после Ивана Грозного все и началось. Англосаксы побеждали нас последние 600 лет, потому что кроме строительства государства строили и очередную Вавилонскую Башню. Мы же строили просто государство(не ставя во главу угла возможность всеобщего спасения, сосредоточиваясь на личном). От этого Вселенной ни тепло, ни холодно(ее разрушение не прекращается). На стороне англосаксов треть ангелов (падших) и Диавол. То есть, их статус в конфликте был выше всегда. А после того , как Петр завез 5 колонну, даже наши победы так или иначе, санкционировались (потом были «украдены») Британией. Декабристы это тоже их проект, как и сегодняшний митрополит, писавший диссертацию в Оксфорде.