Кризис современной научной фантастики отражает кризис в осмыслении перспектив земной цивилизации

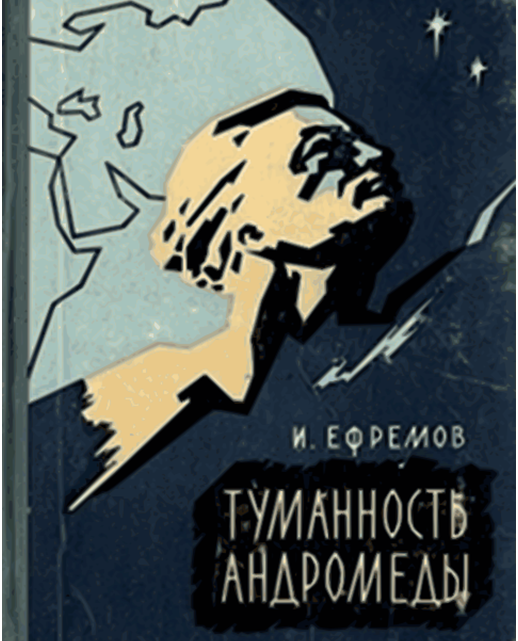

Поскольку с детства люблю фантастику и вырос на произведениях Ж. Верна, А.Беляева, И.Ефремова, А.Кларка, Г.Уэллса, А.Азимова и Р.Бредбери, решил тряхнуть стариной и поинтересоваться – что с нею стало сегодня? Для чего посмотрел навскидку несколько американских научно-фантастических художественных фильмов последних лет. За почти полным неимением аналогичных отечественных.

Сразу скажу — впечатление удручающее по всем трем картинам. Не думаю, что мне как-то особенно «повезло». Скорее это вполне типичный на сегодняшний день средний уровень. О художественных достоинствах, мастерстве актерской игры, уровне драматургии, говорить в данном малобюджетном случае вообще не приходится. Так — на уровне школьного самодеятельного театра. Но в жанре фантастики все это убожество должно, по крайней мере, компенсироваться интересной, по возможности оригинальной, сюжетной идеей. Тем более, что именно на этом поприще простор для воображения – безграничный. Во всяком случае, именно высочайшим полетом творческой мысли славились мастера фантастической литературы моего времени. Что ни произведение, то новые горизонты миропонимания, если не вовсе — прорыв в будущее. Те же «законы робототехники» А.Азимова опередили свое время на добрую сотню лет. Они еще и по сей день ждут своего часа. Про миры Жюля Верна, предвосхитившего больше, чем за сто лет, многие научно-технические высоты современной цивилизации уже и не говорю.

Но напрасно искать нечто подобное в современной голливудской кинопродукции. В лучшем случае — это попытки малохудожественной обработки неких расхожих псеводонаучных штампов. В частности, в одном из этих фильмов («Ледяная дрожь») обыгрывается достаточно спекулятивная, во всяком случае — далеко не новая, тема метановых извержений на фоне глобального потепления. Причем обыгрывается крайне топорно. Главные герои в режиме такого себе местечкового междусобойчика на какой-то заштатной военной базе, чуть ли не между делом – все готовятся к рождеству, спасают человечество от мировой катастрофы. Причем для этого спасения понадобилось всего-навсего три сумки взрывчатки и столько же снегоходов. Действительно – очень экономно! И главное, что аккурат к рождественскому столу успели!

Следующее кино под очень «оригинальным» названием — «Конец света» построено на очередном повторе набившей оскомину темы о древних магических амулетах (разумеется – шумерских, для пущей древности), которые, будучи найденными археологами, тут же начинают фонтанировать погодными катаклизмами опять же мирового масштаба. Искать здесь какую-то глубокую идею – только зря время тратить. Тем более что амулеты, по словам героев картины, залегают всего-то на глубине 16 футов – так что дальше копать не надо. Никакой, даже минимальной, попытки придать картине хотя бы видимость наукообразности, здесь нет и в помине. Наоборот — свирепая морда шумерского бога ураганов, формирующаяся прямо из грозовых туч, моментально исключает любую попытку серьезно воспринимать происходящее. Но при этом интрига с сумасшедшим профессором, хладнокровно расстреливающим сотрудников археологического музея, а потом собственной персоной нанизанного на стальной штырь с непременными потоками крови, как то не очень соотносится с волшебным миром детских сказок. В общем – такое вот несъедобное варево из взаимоисключающих ингредиентов. С непременным, впрочем, местечковым хэппи-эндом в виде спасения всего человечества силами нескольких продвинутых научных сотрудников.

И, наконец, третье, осиленное мной фантастическое кино («Оставленные») – просто полный бред чистой воды. Интрига не просто притянута за уши, но вообще тупо высосана из пальца. Ни с того, ни с сего вдруг по всей Земле стали исчезать люди. Причем в «товарных количествах». Вот только что стоял человек и вот уже от него только кучка одежды и штиблеты. Никакой, не то что философии, но даже правдоподобного объяснения данному феномену не дается. Отчего исчезли, зачем исчезли, что за этим стоит, похоже, вообще никого не интересует. А создателям картины, видимо, просто интересно – что будут делать остальные в этой фантасмагорической ситуации? Это вроде как сунуть кого-нибудь в выгребную яму, а потом понаблюдать за его телодвижениями. Интересно – как он там из дерьма будет выплывать? Так и здесь. Все кино в итоге свелось к спасению самолета, который не мог приземлиться из-за того, что на земле, по этой невразумительной причине, случилось великое множество катастроф и все аэропорты вышли из строя. Зрителю видимо предлагается радоваться, что этот заплыв в выгребной яме закончился относительно благополучно и при этом не задаваться скучными вопросами типа – а что он вообще там — в этой яме, делал?

Вот такое кино. Повторю – вряд ли мне как-то особенно не повезло. Думаю, что посмотри я не три, а тридцать три фильма, результат был бы примерно такой же. Хотя, конечно же, есть и исключения.

И дело, как мне представляется, отнюдь не в массовом непрофессионализме деятелей кино, хотя конечно Стенли Кубриков среди них сейчас явно не в избытке. Проблема, скорее — в качестве нынешней зрительской аудитории. Голливуд — это рыночная структура и он делает именно то и того уровня, что востребовано массовым зрителем. Будь им востребованы философские полотна Бредбери или Ефремова, соответствующие фильмы наверняка не заставили бы себя ждать. Но, увы, даже Камерон со своим гламурно-конфетным «Аватаром» — на это не тянет. Хотя, как говорят, изрядно перелопатил тексты Стругацких.

Но нет сегодня такого запроса. Никого не интересуют горизонты познания и судьбы великих идей в перспективах туманного будущего. Немножко пощипать себе нервы с обязательным хэппи — эндом в конце или, хотя бы с выводом, что слава Богу – с нами такого не случилось, это максимум нынешних зрительских ожиданий. И еще специальная просьба – поменьше интеллектуальных изысков, не надо нас этим, на ночь глядя, грузить. Жизнь и так слишком обременительна.

Да и зачем нам так нагружаться, если нынешние сверхмощные компьютеры в состоянии изобразить на экране такое, что даже представить себе невозможно, не то, что осмыслить. Зрелище — одним словом. А что простому человеку нужно? Правильно – хлеба и зрелищ. Еще со времен древнего Рима. Ну а скучными философиями и познанием обратной стороны мироздания пускай себе занимаются те, кому это по штату положено и по жизни суждено. Времена, когда думать о судьбах цивилизации не возбранялось никому, миновали. И, похоже – окончательно. Как и надобность в великом кино, пробуждавшем такие возвышающие человека раздумья.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Автор любопытный момент уловил и показал. Действительно, если раньше и книги и кино в фантастике были не тупые, а с философским содержанием, и в 19 и в 20 веках, обоснованием фантастического действа, то сейчас этого нет. Причем повсеместно в мире.

Фантастика прошлого рано или поздно сбывалась, кое-что еще впереди. А сейчас она трансформировалась чисто в зрелищные игровые моменты, без всякой философии. Никакой перспективы не несут. Много просто фэнтези — а это уже не фантастика, тем более научная, а просто сказка. Ничего плохого конечо, но я лично всегда любил более осмысленные, философские, с попыткой обосновать фангтастику сюжеты. Или же зрелище с направлением ужасов — интересно, но не более — не оставляет ощущения перспективы на будущее.

Жюль Верн — сбылся. Станислав Лем — сбылся. Азимов — частично. Ефремов — еще впереди (будет), Бредбери — скоро сбудется (в этом столетии думаю), Беляев — сбывается.

А из нынешних что? — Метро-2035 — предупреждение. Зрелище. Ник Перумов — фэнтези — сказка. Особо прорывных произведений даже не могу вспомнить. Ну есть конечно фильмы, действие которых происходит в будущем и может будоражить воображение, но их не очень много. Сериал «Звездные врата» (он огромный — весь его смотрел и на дисках есть, много лет снимался — лет 10 наверное — серий 300) — любопытен. Чужой-Чужие — любопытен. Еще можно пару-тройку вспомнить. Остальное — только зрелища.