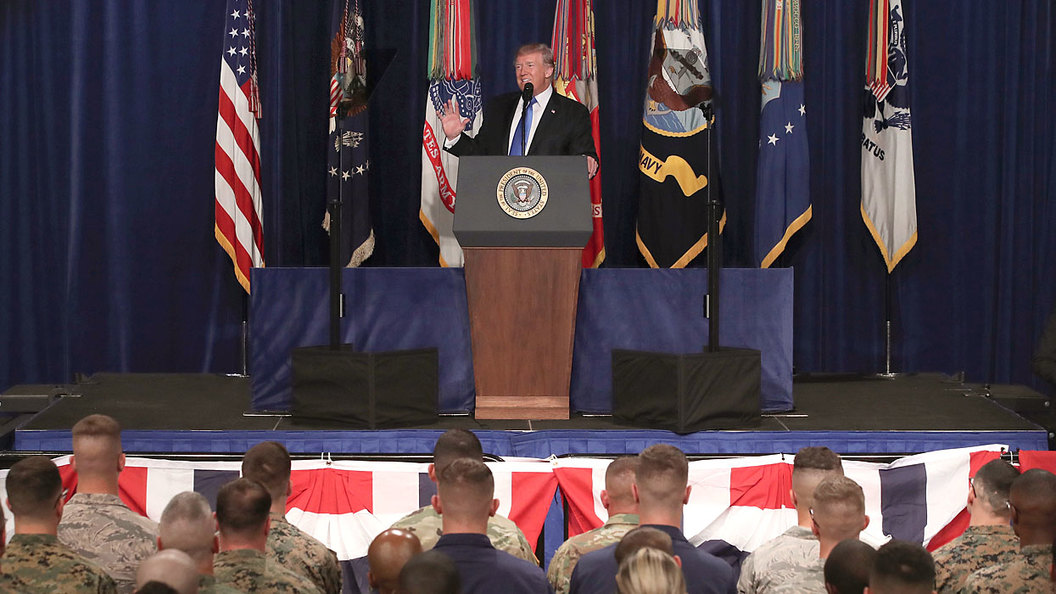

Трамп огласил новую стратегию США в Афганистане: секретность, призванная скрыть тонкие политические движения

Как хорошо было воевать в ХХ веке!

Тогда стратегия была стратегией, тактика — тактикой. Взять Париж и добиться выгодного мира с Францией, а затем развернуться на Россию и добиться выгодного мира в Петербурге. Взять Берлин и добиться безоговорочной капитуляции Германии. Разгромить северокорейцев, выйти на границу с Китаем и так победить. Вбомбить Ханой в каменный век и вынудить пойти на мирные переговоры с Южным Вьетнамом.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявляет стратегию США в Афганистане в следующих выражениях: «Ядро нашей новой стратегии состоит в переходе от подхода, основанного на продолжительности, к подходу, основанному на обстоятельствах. Я много раз говорил о том, насколько контрпродуктивно для США заранее объявлять сроки начала или окончания военных операций… Мы больше не будем говорить о численности нашего контингента или о наших планах дальнейших военных действий».

Это стратегия?

Трамп пошёл против «своих инстинктов»

Можно только представить себе заявление ТАСС во времена Великой Отечественной войны, в котором Верховный главнокомандующий излагает ядро новой стратегии: «Наша стратегия — основываться на обстоятельствах. И мы никому не расскажем численность наших войск на Курской дуге»…

Но как бы то ни было, Трамп, дипломатическим велеречиям не обученный, допустил, как обычно, и ряд правдивых проговорок в своей речи касательно новой афганской «стратегии» США.

«Мои инстинкты изначально подсказывали мне уйти, и я исторически люблю действовать согласно инстинктам», — поведал президент, имея в виду не собственный уход, а вывод американских войск из Афганистана. И сразу же назвал быстрый вывод войск США из Афганистана неприемлемым: «Поспешный вывод создаст вакуум, который террористы, включая террористические группировки «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», сразу заполнили бы», — проницательно предсказал Трамп.

Впрочем, проницательности тут особой и не нужно, о чём сказал и сам президент США, сравнив возможный вывод американских войск из Афганистана с ситуацией 2011 года, когда «Америка поспешно и опрометчиво вывела свои войска из Ирака». «В результате то, чего мы с таким трудом добивались, попало в руки террористам, — сделал он очевидный вывод. — Мы не можем повторить в Афганистане ту ошибку, которую совершили наши лидеры в Ираке».

Но! При этом он странным образом не упомянул в контексте «заполнения вакуума» именно ту группировку, которая в нынешних условиях в первую очередь способна его заполнить. Дело в том, что и ИГ, и «Аль-Каида», запрещённые в России, как террористические, этого сделать фактически не смогут, как считают специалисты по региону. «Аль-Каида» откровенно слаба в этой стране, а ИГ жестоко конкурирует там с движением «Талибан».

Которое, кстати, тоже запрещено в России, но вынуждено сегодня подавать — и подаёт! — примирительные сигналы Москве, гарантируя своё «невлезание» в имперскую Центральную Азию. Что, надо признать, очень достойно контрастирует с поведением ИГ, которое не только подобных гарантий не даёт, но и ведёт против нашей страны террористическую войну. Как, например, только что отметилось резнёй в Сургуте, не говоря о взрыве в питерском метро. Такая площадка, как Афганистан, была бы ему очень полезна.

В своё время Царьград приводил слова одного из виднейших российских специалистов по центральноазиатскому региону, заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина: «Талибы — это пуштунские националисты. Они борются в первую очередь за возвращение своего контроля над Кабулом и официальной властью. Это сугубо внутриафганская сила. «Талибан» никогда не озвучивал своих претензий на нашу Среднюю Азию».

Американская реабилитация «Талибана»? Против России? Непременно!

В этом смысле новая «стратегия» США бьёт в первую очередь как раз по «Талибану». Потому что сегодня никакого формального вакуума власти нет.

В прессе приводилось высказывание генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко о том, что власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под своим контролем 72% территории, а через год эта площадь сократилась до 57%. Но это сокращение ареала формально ничего не меняет: всем известно, что правительство слабо и постепенно отступает. Однако на том месте, где была его власть, устанавливается власть в основном «Талибана» или просто местных племенных вождей и полевых командиров, которые, что важно, договариваются с «Талибаном» или ИГ, под кого формально «лечь».

Отсюда простой вывод: вакуум власти возникнет только с внезапным падением правительства в Кабуле и невозможностью тут же установить новое. Но тогда этот вакуум заполнит именно «Талибан», который тут же будет обречён на ожесточённую войну с ИГ.

К кому тогда он обратится за помощью?

Да, собственно, уже и обращается, гарантируя безопасность южного «подбрюшья» империи.

И вот тут эксперты обращают внимание на заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, который очень кстати заявил, что США «готовы поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий». «Мы ожидаем, что международное сообщество — в первую очередь соседи Афганистана — присоединится к нам в поддержке этого мирного процесса», — добавил он.

Таким образом, если президент и его госсекретарь выступают с согласованной позицией, то она нацелена на две вещи: убедить «Талибан» заключить соглашение о мире с правительством, подкреплённым американскими штыками, и одновременно показать талибам, что американцы готовы в этом случае сражаться с их врагами из ИГ, тем самым поворачивая вектор внимания «Талибана» от Москвы к Вашингтону…

Принципиальная нереализуемость «принципиального реализма»?

Не будем говорить о том, какой вектор выберут вожди талибов. С американцами у них, конечно, свои счёты. И они больше счётов с русскими. Но Восток — дело тонкое. А денег у американцев больше. И если они не только не будут уходить, но, наоборот, будут наращивать свои войска в Афганистане — а о таких планах заявляется, — то это может добавить к деньгам ещё и силу. А против такой комбинации на Востоке ещё никто никогда не выстаивал.

Смогут ли? Совершенно не исключено, считают специалисты при всём их скепсисе по поводу того, как американцы «воюют» в Афганистане.

Но это отдельная тема, а пока Трамп очень грамотно выстроил свою речь по Афганистану.

Он посулил, что «американская военная сила отныне не будет использована для того, чтобы строить демократии на отдалённых территориях или пытаться перестроить другие страны на свой лад». «Вместо этого мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы защищать общие интересы, — пообещал Трамп. — Этот принципиальный реализм будет указывать нам на то, какие решения принимать, чтобы продвигаться вперёд».

Реализуем ли этот реализм?

На первый взгляд кажется, что нет. Лишние войска в Афганистане принципиально ситуацию в военном смысле не изменят. Если уж Советский Союз, находясь на пике своего военного могущества и не потерпев в этой стране ни одной принципиальной военной неудачи, не проиграв там «военной» войны, этого не сумел сделать, то что смогут американцы, отсиживаясь на своих базах? Да и у них тут были попытки добиться военного успеха — как видим по выступлению Трампа, неудачные.

Но в то же время, по мнению эксперта Андрея Грозина, нынешний формат пребывания для американцев вполне комфортен: «С одной стороны, они сохраняют контроль над официальным правительством, с другой стороны, им это обходится не слишком дорого в смысле потерь человеческих, технических и финансовых».

И в этом случае вырисовывается довольно стройная политическая стратегия США в Афганистане. С одной стороны, подкрепление правительства и лишение всех иллюзий о свержении его после вывода американского контингента. Это сила. С другой, обещание никого больше не «демократизировать» насильно, но принимать в союзники и защищать их как союзников. Это дипломатия. Плюс очень знаковые обращения к Индии и Пакистану.

Индия, которая тихой сапой стала в Афганистане экономической сверхдержавой, вложившись в разные «вкусняшки» и сумев со всеми договориться («Восток — дело тонкое»), была призвана к союзу с США в Афганистане прямо и незамысловато до грубости: «Мы ценим важный вклад Индии в стабильность в Афганистане. Индия зарабатывает миллиарды долларов посредством торговли с США, и мы хотим, чтобы она помогала нам с Афганистаном больше. Особенно это касается сферы экономической поддержки и развития».

То есть позволим вам ещё «вкусняшек», если будете нам помогать оплатой наших издержек, не то ваши миллиарды от торговли с нами могут быть поставлены под вопрос.

Пакистан же, наоборот, получил сначала угрозу, а потом заманчивое предложение: «Мы не можем больше молчать по поводу тихих гаваней Пакистана для террористических организаций — «Талибана» и других групп, — которые представляют угрозу региону и не только. Пакистан может многое получить, если присоединится к нашим усилиям в Афганистане. Он много потеряет, если продолжит укрывать террористов».

Тут даже перевод с дипломатического не нужен, и так всё понятно.

И вот теперь стратегия — реальная стратегия США — вырисовывается вполне: остаться в Афганистане подпоркой правительства, приманить к поддержке этого правительства основные местные и региональные силы — «Талибан», Индию, Пакистан — и таким образом выиграть политически то, что невозможно выиграть военными средствами.

И, пожалуй, этот сценарий может оказаться принципиально реализуемым…

Нет Комментариев