В официально-культурных инстанциях Нижнего Новгорода торжественно объявлено о вступлении в предъюбилейный год. Через считанные месяцы родина Максима Горького отметит 150-летие родоначальника советской литературы.

В период яростной борьбы революционной общественности с русской исторической властью возник повышенный спрос на писателей-нигилистов. Видимо, выходец из мелкобуржуазных нижегородских кругов Алексей Пешков, заявивший о себе в 1890-е гг. странноватыми рассказами о гордых и непокорных босяках, самим своим существованием бросавших вызов «проклятому царизму», показался тогдашним законодателям литературных нравов самой подходящей кандидатурой такого рода. На него была сделана ставка, и молодой и бойкий журналист, едва попробовавший себя в изящной словесности, был стремительно поднят на такую высоту, какая не снилась иным живым или почившим в бозе классикам.

Для создания небывалого культа писателя-бунтаря, с явным намерением использовать этот культ в качестве тарана многовековых духовных, моральных, культурных и политических устоев России, были употреблены громадные ресурсы – финансовые, медийные, интеллектуальные. Над горьковским культом трудилась целая когорта литературных критиков до самых известных включительно, в дело были пущены многотиражные и щедрые на гонорары газеты и «толстые» журналы, в прославление «буревестника революции» включились крупные общественные деятели и даже политические партии. Требовалось слепить бренд, запустить в обращение моду, а та уже сделает свое дело, вовлекая в свой водоворот массу читающей публики.

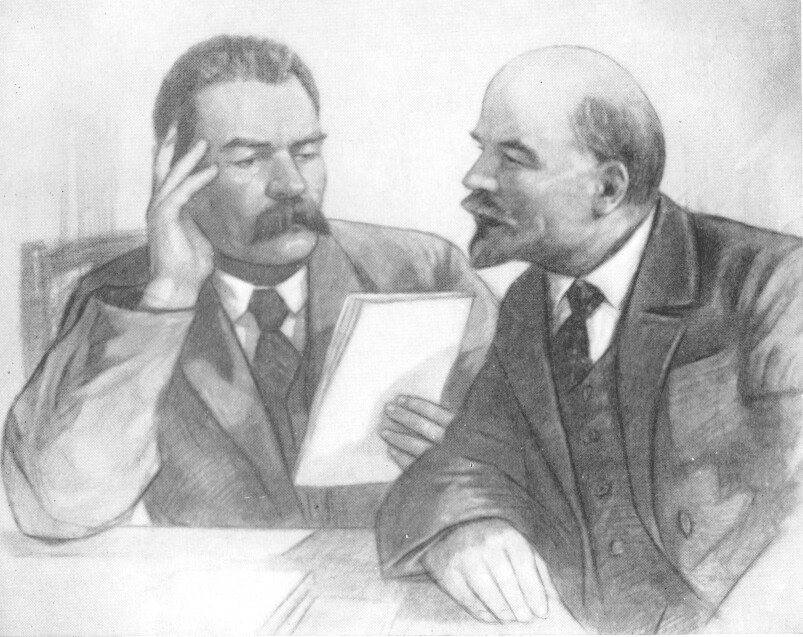

Так Алексей Максимович Пешков, он же Максим Горький, стал всероссийски знаменитым писателем. Образ России – страны со «звериным бытом царизма», как выражался сам новоявленный живой классик, с никчемной историей, похожей на «тараканьи бега», всегда приветстввался за границей. Поэтому в 1900-е годы пьеса М. Горького «На дне» на ура шла в европейских городах и особенно в Берлине, где уже вызревали геополитические теории о расово неполноценных славянах и желательности расширения германского рейха за счет их жизненного пространства. К слову, устроителем постановок горьковских пьес в столице рейха был не кто иной, как видный социал-демократ Александр Гельфанд, более известный под псевдонимом Парвус. Пройдет с десяток лет и этот делец сделается главным финансистом «великой русской революции», выступив посредником между Вильгельмом и Лениным. Благодаря в том числе и миллионам золотых дойчмарок Парвуса и энергии (вкупе с моральной неразборчивостью) лидера большевиков Русская Армия подвергнется разложению, а кайзер избавиться от Восточного фронта и получит шанс победить Антанту на фронте Западном.

Уже в первые десятилетия горьковской славы критики, выбивавшиеся из культового тренда, заметили, что слава эта переживает фазы как бурного подъема, так и столь же стремительного спада. А колебания эти разительным образом совпадают с подъемами и спадами революционного психоза. Нарастает психоз – растет популярность писателя-нигилиста, идет спад – и популярность катится вниз. В период так называемой реакции, когда решительный штурм царского самодержавия отступил при столкновении с прозорливостью и волей премьера Петра Столыпина, учредившего на несколько месяцев военно-полевые суды для террористов, взятых с поличным с бомбой или револьвером в руках, слава Максима Горького почти сошла на нет. О том, кого еще вчера носили на руках и едва не ставили выше Пушкина и Достоевского, почти забыли. Дмитрий Философов откликнулся на сей удивительный феномен язвительной статьей «Конец Горького», напечатанной в журнале «Русская мысль». Талант Горького, писал он, проявившийся на заре его творчества, очень скоро выродился в докучливое партийное резонерство. «Социал-демократия сжевала Горького без остатка» — таков был вывод известного критика. А за выводом следовал и вердикт: Максим Горький кончился как крупный писатель. На что другой критик, Юлий Айхенвальд, откликнулся парадоксом, который, если отвлечься от чар моды на Горького и гипноза прославившей его прессы, звучит не так уж неялепо: «А Горький никогда и не начинался». Очень рекомендую перечесть статью Айхенвальда (она имеется в интернете). Более глубокого и верного анализа творчества «буревестника», пожалуй, не найти.

Но вернемся к феномену цикличности горьковской славы. В канун и в период великой (Второй отечественной) войны о Горьком мало кто вспоминает, он живет на дивиденды былой популярности. Сотрудничает с большевиками, издает пацифистский (читай: пораженческий, ибо предназначен он только русскому читателю) журнал «Летопись». Новый спрос на Горького возникнет в годы новой русской революции, расцветшей махровым цветом усилиями господ Парвуса, Вильгельма и Шиффа. В течение считанных месяцев автор романа «Мать» перебывает в стане сначала яростных критиков Ланина и Троцкого, а потом столь же ярого их апологета. В месяцы террора и голода, призванных сломить сопротивление интеллигенции, Горький включается в «культурную» работу, помогая большевикам сохранять культурные ценности (и, по уверениям современников, прибирает к рукам дорогой антиквариат). Из небытия он снова возносится к славе, правда, теперь уже совсем одиозной. Братья-писатели обвиняют его в сделке с мародерами и убийцами.

В 1920-е годы, когда после кровопролитной гражданской войны наступает затишье, М. Горький вновь выпадает из поля общественного интереса. В 1921 году он едет на Капри – официально для лечения, фактически — в полудобровольное изгнание, ибо большевикам нужны «цепные псы», а не «культурные писатели», которые могут, к примеру, похлопотать за собратьев по революции эсеров.

Забвению придет конец в эпоху «большого перелома». Это новый виток перманентной большевистской революции, период перелома крестьянского хребта. Насильственная коллективизация сопровождается массовыми репрессиями, под каток которых попадают инженеры, ученые аграрники, профессора-слависты, труженики музейного дела и краеведния, церковники, уцелевшие царские офицеры, словом, все, кто так или иначе олицетворяет прежнюю, дооктябрьскую Россию. Партии нужен авторитетный пропагандист, способный освятить своим именем и пером и насилия над мужиком, и террор, и разразившийся вследствие коллективизации небывалый по масштабам голод. Командированные на остров Капри чекисты уговаривают Алексея Максимовича вернуться на Родину, где идет грандиозная стройка социализма. В уговорах участвует будущий глава Горьковского НКВД Матвей Погребинский. И «буревестник» возвращается.

В СССР он становится кем-то вроде народного комиссара по делам литературы. Задает тон в книгоиздательстве, «толстых» журналах, воспитывает молодую литературную поросль. Горьковская слава, в одночасье вновь поднявшись из бездны, взлетает до высот, прежде недосягаемых. За эту славу и роскошную жизнь (дома, прислуга, автомобили и т.п.) писатель платит книгой-панегириком о Беломорканале, статьями вроде «Если враг не сдается, его истребляют», которые печатают синхронно «Правда» и «Известия». В 1932 году в ознаменование сорокалетней литературной деятельности в честь Горького переименовывают Нижний Новгород, основанный в 13 веке. Ну, а посмертное прославление великого пролетарского писателя принимает уже до неприличия гипертрофированные формы. В его честь называют, а чаще переименовывают бесчисленные улицы, площади, библиотеки, институты, заводы, пароходы, железные дороги, открывают музеи. Печатаются громадными тиражами собрания сочинений. В школах обязательно изучают «Мать» и другие горьковские шедевры. Возникает многотысячная корпорация горьковедов. Пушкин, Толстой, Достоевский отдыхают.

Эта казенная слава живет и цветет до тех пор, пока ее культивируют. В конце 1980-х годов начинается эпоха гласности. На жителя СССР обрушивается поток запрещенных и засекреченных ранее книг и статей. Открываются архивы и неизвестные исторические факты. Разрешается инакомыслие. Появляются и первые статьи и даже книги с нелицеприятными характеристиками и оценками М. Горького. Теперь можно свободно прочесть статьи и Бунина, и Куприна, и Айхенвальда, и Философова. Закон маятника. По инерции его все еще преподают в школах. Но читательский интерес к горьковским поэмам, рассказам, пьесам стремится к нулю. В 1989 году профиль «буревестника» убирают с обложки журнала «Наш современник», год спустя — «Литературной газеты».

Но те, кто наивно полагал, что наступил «последний конец Горького», спешат с выводами, явно недооценивая мощь и влияние сил, заинтересованных в поддержании, пусть и с помощью капельницы, престижа и популярности автора «Песни о соколе». Сил этих три: корпорация горьковедов — имя ей легион, «традиция КГБ» и коммунистическая партия. (К трем названным факторам можно добавить еще и национальный, но из соображений толерантности и самосохранения автор выносит его за скобки).

Одним из заповедников консервации культа М. Горького по понятным причинам остается Нижний Новгород. Здесь писатель родился, прожил детство и юность, в начале 1900-х гг. некоторое время работал в редакции газеты «Нижегородский листок», а уже в пору своей великой славы, до- и особенно послеоктябрьской, изредка наведывался. В честь Горького только в областном центре названы две улицы, площадь, педагогический институт, драмтеатр, стекольный завод, ряд библиотек, воздвигнуто несколько памятников и многое другое. С 1932 по 1990 г. назыаался Горьким и сам город-миллионник. В нем и сегодня есть несколько музеев М. Горького. Регулярно проводятся «Горьковские чтения» с созывом горьковедов со всей планеты (за рубежом профессия по-прежнему востребована, видимо, это разновидность советологов).

В качестве примера того, какие усилия прилагаются, чтобы искусственно поддерживать на лету еле живого «буревестника», приведем короткий рассказ о недавнем визите в Нижний Новгород известного столичного писателя и главного редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Поводом для визита стало вступление страны в предъюбилейный год: в 2018 году, как сказано выше, будет отмечаться 150-летие М. Горького. Нижегородское горьковедение готовится встретить его во всеоружии. Понимая, что книги «родоначальника» не читаются, и в библиотеках его спрашивают разве что по заданию учителя, корпорация стремится поддержать этот давно угасший интерес всеми правдами и неправдами. Один из отточенных в последние десять-пятнадцать лет приемов – привлечение к горькофильской рекламе высоких начальников и знаменитостей. Время от времени в местных газетах появляются статьи за подписью, например, губернатора, с воздаянием великому писателю-земляку высоких почестей. В преддверии полуторавекового юбилея организована акция «Читаем Горького», в рамках которой Валерий Шанцев читает отрывки из романа «Мать» (если ошибся, поправьте) на местном ТВ.

В этот же ряд, вероятно, следует поставить и приезд главреда «Литературки» Юрия Полякова. Пригласил его «Нижегородский литературный музей А.М. Горького». Формальный повод – открытие конкурса СМИ, посвященного творчеству писателя-юбиляра и воспитанию молодежи «на наследии русской классики». Фактически же, Полякова позвали, чтобы его авторитет и популярность сыграли роль живой воды, призванной оживить вконец увядшую славу «великого пролетарского». Благодаря поддержке именитого писателя ушлые горьковеды намерены раздвинуть локальные рамки журналистского конкурса и раскрутить его до всероссийского масштаба.

Поприветствовав Юрия Михаловича, директор музея попросила его дать конкурсу старт. «В колокола что ли бить?» — пошутил столичный гость, но старт — с несколько, как показалось, натянутым пафосом — был дан. На этом, если не считать нескольких дежурных фраз про «мировое значение» Горького, его величие как драматурга и неизбывную любовь к нему, горьковская тема в программе встречи была исчерпана. Гость явно спешил перейти к рассказу о своем творчестве, и показалось, что присутствующие были ему за это благодарны: почти ни одного вопроса о Горьком в дальнейшем не прозвучало.

Встреча же перешла из узкого русла казенного мероприятия в широкое пространство живого общения с интереснейшим человеком.

Не пожалел о затраченном времени и автор этих строк. Юрий Михайлович был словоохотлив, искренен, занимателен. Обладая недюжинным талантом рассказчика и развитым чувством юмора, он мог рассказывать о себе и том, что его волнует, увлекательно и интригующе. Вопросов было много, и из ответов аудитория узнала много нового. Лидера местной писательской организации Валерия Сдобнякова, естественно, интересовала ситуация в их творческом союзе. Подвергнув критическому разбору полетов его московское руководство, гость обрисовал перспективы создания нового союза писателей, который, мол, не только сможет решать вопросы книгоиздания, но и быть профсоюзом литераторов, помогая им, как и было раньше, в обустройстве быта. На вопрос Валерия Сдобнякова, почему государство поддерживает антипартиотических писателей и отказывает в такой поддержке государственникам, ответ был такой: это так, но это ошибка кремля, ибо когда настанет час «Х», правительство сможет опереться только на пустоту.

Хитросплетениям раздоров и борьбы в кругах современной творческой элиты страны была посвящена немалая часть монологов и диалогов под крышей музея М. Горького. В промежутках рассказчик искусно вставлял пассажи про постановки своих пьес и свои разговоры с Владимиром Путиным. К теме Горького вернулся еще раз, рассказав о том, как его предшественник по «Литгазете», пламенный перестройщик Федор Бурлацкий убрал профиль «буревестника» из логотипа газеты, а он, Поляков, с 2001 по 2004 г. добивался его возвращения и добился-таки (таким был его выбор подарка к пятидесятилетию).

В нападках на М. Горького московский гость, явно лукавя, винит исключительно «либералов». Уж кому, как не Юрию Михайловичу, знать, что не жаловали кумира горьковедов не одни безродные космополиты. Скажем, Станислава Куняева , главного редактора «Нашего современника», убравшего лик Горького с обложки журнала еще в 1989 году, трудно заподозрить в либерализме. С другой стороны, целый ряд таких либералов и даже деятелей белоленточного Майдана, как Басинский и Быков, посвятили автору «Песни о буревестнике» вполне комплиментарные книги.

В целом рассуждения Юрия Полякова о «либерально-оппозиционной» культурной общественности, которая не любит страну, не хочет в ней жить, борется с властью, но смогла занять выгодные места у распределения казенных субсидий и премий, вступали в диссонанс со славословиями редактора «Литгазеты» в адрес Максима Горького. Уж если быть государственником, то во всем и по отношении ко всем. Без двойных стандартов. Но в отношении к М. Горькому критерий не действовал. Словно и не было у «буревестника» ни его нигилизма в описании страны и народа, за что многие современники называли его русофобом пуще маркиза де Кюстина. Словно не жил он подолгу за границей, предпочитая родине Капри, как какой-нибудь космополит Довлатов – Брайтон Бич. Словно не боролся Горький с законной властью, хотя при ней достиг и славы и богатства. В конце концов, и Солженицын, и Акунин и прочие квартиру для оружия террористам не предоставляли, как это в 1905 году делал Горький, отказать в займах для развития экономики России чужие правительства не призывали, в годы войны за поражение своей армии не агитировали. Признаюсь: не люблю ни Бродского, ни Довлатова, ни тем более, Быкова с Улицкой. Но не люблю и двойных стандартов.

До большого юбилея Максима Горького осталось меньше года. То рвение, с каким в самых верхах берутся за его празднование, и разочаровывает и пугает. Разочаровывает тем, что те, кто сегодня определяет политику, включая и культурную, моей страны , вновь, как и в приснопамятные времена, ставят целесообразность выше правды и справедливости. Разве не соображениями какой-то ложной понятой целесообразности можно объяснить и академический бренд «великая русская революция» (которая на деле была национальной катастрофой), и вот этот вот всероссийский конкурс СМИ, в который Юрий Поляков пригрозил вовлечь и Минкульт (чтобы ставили горьковские пьесы), и Союз журналистов, и еще Бог знает, кого. Пугает же близящийся юбилей тем, что в поистине сталинском рвении по возвеличиванию М. Горького наши чиновники (от власти и литературы) готовы превзойти даже вождя народов. Как пример приведу идею переименовать нижегородский аэропорт «Стригино» в «Аэропорт Горький», обсуждавшуюся не так давно в областном юбилейном оргкомитете. Все это и многое другое, о чем мы, вероятно, будем поэтапно узнавать по мере поступательного движения к сакральной дате 28.03.2018, вступает в резкий диссонанс с отсутствием читательского интереса к творчеству непотопляемого классика. Для массового читателя конец Горького давно наступил, и, похоже, это конец последний. Почившего в бозе можно, конечно, забальзамировать и поместить в пуленепробиваемый саркофаг. Но не думаю, что это прибавит ему народной любви.

Нет Комментариев