Войну начало красное ополчение, а завершила — имперская армия. Но за это была отдана очень дорогая цена…

День Победы — это не только день торжества отечественного оружия. Это день не просто военной победы. Это день торжества национального духа и национального образа жизни народа российского — при всей его многонациональности. Потому что именно она, эта корневая, историческая, имперская Россия в конце концов сумела повернуть набравший обороты маховик войны в свою пользу.

И вот почему.

Будущую войну понимали правильно

Нет, разумеется, никто не может отрицать огромного потенциала социалистической тогдашней экономики. Как формы мобилизационной экономики. Ибо что уж там греха таить — не было тогда социализма как экономического уклада, ибо не было общественной собственности на средства производства. Была она, эта собственность, государственной. Со значимым артельным укладом в области бытового обслуживания и того, что сегодня принято называть «малым бизнесом». Но — государственной. А где она была формально общественной, именно социалистической — в колхозах — там не то, что Магниток не возводили, а и не каждый день мясо на столе видели.

Это не отвлечённые рассуждения, а самые что ни на есть прямо относящиеся к состоянию Рабоче-Крестьянской Красной армии перед войною и в начале войны. Потому что она тоже застряла в межеумочном пространстве между «я тебе где командир? — я тебе в строю командир, а в прочем — брат и товарищ» и «приказ начальника — закон для подчинённого».

Это не в упрёк ей, это — данность. Закономерный результат, вынесенный из Гражданской войны. Причём результат объективный. Тогда, после многомесячных окопных мясорубок Первой мировой войны, военная теория всех стран застряла в тяжком недоумении: ну как пробить хорошо укреплённую оборону, поддерживаемую грамотно организованным огнём?

Одни размышляли об авиации, которая должна выбамбливать с неба всю оборону противника, а также промышленность и инфраструктуру (современно говоря). Другие — о танках, которые должны были проламывать эту оборону на земле. Третьи строили линкоры и авианосцы, полагая, что всё решит господство на море и высадка десантов.

У советских же военных был перед глазами опыт войны манёвренной, войны конных клиньев и далёких рейдов, войны поистине глубоких операций. И они справедливо считали её самым передовым словом военной практики, которая обошла «тупик позиционной войны». Более того, советские военные теоретики позже создали целую концепцию войны глубоких операций, и, собственно, под неё с таким трудовым героизмом советские люди строили те же Магнитки, Днепрогэсы, Кузбассы, тракторные и вагоностроительные заводы — уже было понятно, ударные клинья будут не конные, а танковые.

Красная армия — изначально не армия, а ополчение

Но вот армия на практике — в лице её командования — рассуждало в парадигме Гражданской войны. Достаточно почитать воспоминания и мемуары тех, кто стал потом видными советскими военачальниками. И достаточно вспомнить, что и в военном строительстве тогда боролись прежде всего две группировки кавалеристов — выходцы из будённовско-ворошиловской Первой конной армии с выходцами из конных дивизий так называемого Червонного казачества.

Плюс к этому довлел марксистско-ленинский принцип «всеобщего вооружения народа» как высшей формы самоорганизации общества, в том числе в сфере обороны. И Красная армия долгое время представляла собою набор территориальных милиций, служивших не столько государству, сколько местному партийному руководству. Плюс — партийно-политическая обязаловка, заменявшая любую реальную работу о воспитании и мотивировании личного состава. Плюс — разрыв связей с традициями: прежняя принадлежность к императорской армии до какого-то срока терпелась, но её опыт, история, традиции, знамёна — всё было подвергнуто поруганию. Воинские династии были разрушены, а красные командиры больше не были офицерами. То есть не были кастой военных профессионалов, а вышли истинно из народа. Со всеми достоинствами такого происхождения — но и со всеми недостатками. В частности, с недостатками образования, культуры, профессионализма и так далее.

Всему этому соответствует только один термин — ополчение. Ополчение с элементами армейской организации, но не армия как таковая — вот что собою представляла РККА накануне войны…

Война всё спишет?

Почему столько места пришлось уделить этим пояснениям? Потому что с ними становится более зримой та революция, которая произошла с Красной армией в ходе войны.

Понятны все предвоенные успехи и неудачи Красной армии. Не её, но её инструкторов и советников провал в Испании, где в и без того разудалую массу анархистов, троцкистов и идейных коммунистов внедрили не правильную военную организацию, а попытались внедрить правильную политическую, взять анархическое ополчение под контроль коммунистов, не меняя его ополченческой сути. Понятно героическая, но с точки зрения военной — абсолютно неорганизованная оборона в районе озера Ханко. Понятны вымученные победы над японцами при Халхин-голе и над финнами в Финской войне. Да, победы нужные, победы жертвенные, победы бесконечно полезные — но так убого смотрящиеся перед победами над теми же японцами в 1945 и над финнами в 1944 годах.

А главное, что понятно, понятны настоящие истоки проигрыша нами Приграничного сражения с немцами в 1941 году. Немецкие генералы не случайно так поражались в позднейших воспоминаниях тому, как русские вообще сумели устоять и не рассыпаться в то время. Они-то прекрасно знали штабные, боевые, организационные и логистические возможности своей армии. И с точки зрения профессиональной были уверены, что ни при каких условиях то ополчение, которое представляла собою Красная армия, устоять перед вермахтом не сможет.

Оно — будем честными — не устояло. Оно легло или попало в плен: 1 января 1942 года встретило только 3 процента списочного состава РККА по состоянию на 22 июня 1941 года! В плен попадали по 250, 300, 600 тысяч человек зараз!

Но! Но. Но это было русское ополчение. И оно, погибая, неостановимо забирало с собою жизни немецких солдат и офицеров. Пусть наша армия 1941 года погибла вся — но треть немецкой она забрала с собою. Жестокий, неравноценный обмен — но подобных потерь немцы не имели ни в одной кампании за два года войны в Европе. Да, мы теряли целые танковые корпуса, так что в битве под Москвой сам Верховный главнокомандующий Сталин лично распределял оставшиеся танки едва ли не поштучно. Но эти погибшие корпуса выигрывали время — для новой мобилизации, для обучения новых бойцов, для перевода промышленности на Восток. Для конечной победы.

Война приняла их жертвы. Но не списала.

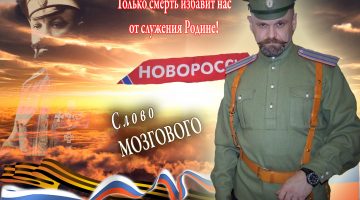

Ответный удар наносит Империя

И вот в ходе этого невиданного общенародного страдания, испытания и подвига само собою под огнём врага стряхнулось и опало с народа всё наносное, всё чуждое. Не до любви стало к Марксу-Энгельсу, когда их соотечественники сжигают людей заживо. Не до преимуществ социализма стало дело: с партии — боялись, но всё громче спрашивали не лекций в духе «Краткого курса», а реальной организаторской и боевой работы. И вообще стало не до партии, когда до каждого дошло, что речь идёт о самой жизни народа, о самой жизни того наднародного общего духа, который и есть главное в самоопределении каждого себя в пространстве отцов и дедов и в пространстве детей и внуков. И когда война пошла уже за это, когда все — включая Верховного главнокомандующего — увидели, что иная сила пришла не воевать, а лишать народ его самости, его будущего, его детей — народ обратился к тому, что куда лучше обеспечивало выживание и победу, нежели учение о борьбе классов за средства производства. К себе обратился народ. К своей самоорганизации.

А единственной формой самоорганизации народа на разноприродных, разноисторических, разнонародных пространствах России является только империя. Государство разных, но равно служащих государству. Общая организация разных. Ибо без этой наднациональной, надэтнической, надконфессиональной, надсословной организации общества России не выжить и в России не выжить.

Это понимание символически отразилось во фразе: «За Волгой для нас земли нет». И символически подтвердилось военной, конечно, — но и общенациональной! — победой под Сталинградом. До Сталинграда отступало героическое — но ополчение. После Сталинграда наступала уже армия. И это была армия Империи.

Вернувшей себя в Россию.

А что под тем же красным знаменем — так и что? Всё равно над Рейхстагом его водрузили солдаты Империи. Возродившие её в ходе войны.

Нет Комментариев