Немыслимая, сатанинская по злобе атака на Победу нашего народа в страшной и Великой Отечественной войне в течение последних нескольких лет набирает бешеные обороты.

Она идёт со всех сторон – и справа, и слева, и извне, и изнутри. К ней присоединяются всё новые силы. Для неё придумываются всё новые и всё более изощренные методы лжи и клеветы.

А если принять во внимание тот факт, что наших дедов и прадедов, победившие в той страшной войне, в живых остаётся всё меньше и меньше, эта мерзкая атака всё больше приобретает характер глумления над памятью павших.

И мы этому глумлению должны дать отпор. Не потому, что они уже не могут постоять сами за себя. У меня в памяти навсегда засели горькие слова моей покойной бабушки о том, что «мёртвые ничего не просят, но своё всегда возьмут…» Возмездие за глумление над памятью мёртвых всегда настигает глумителей. Но наша совесть не даёт нам безучастно смотреть на это беззаконие, попирающее все божественные и людские законы.

И в этом глумливом хоре хулителей павших особенно мерзкими видятся мне слова тех, кто якобы выступает в их защиту. И «защита» эта заключается в провозглашении и агрессивном насаждении лозунга о том, что «ВОВ выиграли безбожники!»

(Замечу в скобках: Сокращения «БП» вместо «Бессмертный полк» и «ВОВ» — вместо «Великая Отечественная война» и строчные буквы вместо заглавных — применяют только те, кто неистово хулит Православие).

Во всей своей красе эти хулители развернулись на бескрайних просторах рунета, когда обрушили все мыслимые и немыслимые потоки грязной ругани и клеветы на Наталью Поклонскую, «посмевшую» выйти с иконой святого царя Николая на шествие Бессмертного полка.

С ходу отметая её слова о том, что с этой иконой она пошла по просьбе ветерана той самой войны («отмазка», «враньё»), все эти злопыхатели в комментариях к моей статье «Поклонская с иконой как главный враг диванных стратегов» https://cont.ws/post/267477

дружно провозглашали следующие тезисы:

-« О как! Ветеран попросил принести икону и ради ветерана икону привезли из Москвы! Вы правда в этот бред верите?»

— «с иконой – на крестный ход!»

— «Зачем вот мешать в кучу БП и крестный ход, непонятно...»

— «Неимеет права она превращать акцию памяти павшим в балаган» (орфография сохранена)

— «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Шествие бессмертного полка — это чужой монастырь для религии, при всем моем уважении к ней».

— «Мои оба деда были коммунистами, идти им в крестном ходу — западло!»

Особенно показателен такой диалог:

• Павел Овчинников » Ник Карас 11 мая 15:05

«Им не понять… Мой дед на войну уходил коммунистом, а вернулся православным человеком, и большинство у них так же»

Дмитрий Косилов » Павел Овчинников 11 мая 18:53

«А те кто не вернулся? Они ведь так и остались коммунистами! А прокурорская оскорбила именно их».

Павел Овчинников » Дмитрий Косилов 11 мая 23:56

«А вы ответите за них, что они коммунистами остались? Да и чем она их оскорбила? Она памятники ленину, да мавзолей не взрывала…»

ЛанираМ » GP 11 мая 08:54

«А мои предки были бы на её стороне: бабушка всю войну служила в госпитале в тылу и растила трёх дочерей, пребывая в непрестанной молитве, ибо родом из верующей семьи.

Её сестра прошла всю войну медсестрой, дошла до Германии, имеет ордена и медали. Сейчас ей 98 лет, она живет во Владимирской области. По её словам, вера в Бога и молитва были самым поддерживающим в те страшные годы.

(А знаете с чего началось её утро 9 мая 2016г.? Она попросила отвезти её на панихиду по погибшим в храм.)

Дед, привезя из роддома третью дочь, ушел на фронт в июне 41-го. Он был из неверующей семьи. На ткацкой фабрике, где работал до войны мастером, был ещё и лектором политинформаций. Воевал, попал в плен. Вернулся осенью 45-го. ВЕРУЮЩИМ!

Царство Небесное всем положившим жизнь за Отечество. Пусть они не слышат истерик своих глупых детей».

Или вот:

— «Бессмертный полк — это дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Все погибшие в абсолютном большинстве были красноармейцы. У всех наших дедов, воевавших в ВОВ, были отцы, воевавшие в гражданскую и свергавшие ненавистный царизм. Выходка Поклонской — это плевок нашим дедам, погибшим в Великую Отечественную войну».

• Прихожанка » Vadim Glukhov 17 мая 18:49

«Постыдно не знать свою собственную историю. В Великой Отечественной войне воевали миллионы, а свергла царя кучка думских депутатов, быстренько сваливших на запад. И никто из их сынов за Россию не воевал!»

• Николай Шамаров » Vadim Glukhov 22 мая 16:53

«ненавистный царизм» обеспечил нам чуть ли не треть богатств планеты, включая уравновые залежи, без которых у нас не было бы ядерного щита».

Анализ комментариев, которых набралось более полутора тысяч, одного из авторов привел к выводу: «у нас ведь гражданская война в пяти минутной готовности.а если бы этот спор был очным..»

Таким образом, в полный рост встала необходимость раскрыть глаза тем, кто живёт с «широко закрытыми глазами», и рассказать о том, насколько «безбожной» была Великая Отечественная война и насколько «безбожным» был народ, воевавший и победивший в той страшной войне.

Большевики, придя к власти, одним из главных своих врагов провозгласили религию. Размах репрессий в отношении священников и верующих, масштабы антирелигиозной пропаганды были просто немыслимыми. Казалось, что любые ростки религиозности за 20 лет должны быть плотно закатаны под асфапьт без всяких шансов на прорастание…

Но итоги переписи населения 1937 г., свидетельствовавшие о поражении атеистического натиска на Церковь и провале «безбожной пятилетки». Пятый пункт опросного листа был сформулирован следующим образом: «Являетесь ли вы верующим? Если да, то какой религии?» Православно верующими назвали себя треть городского населения и две трети сельского. Всего, таким образом, половина населения Советского Союза (56,7%), несмотря на всю идеологическую работу коммунистов и террор, объявила себя верующей.

«В Пасхальную ночь весны 1941 г., – вспоминала верующая ленинградка, – тысячные толпы народа стояли плечо к плечу вокруг храмов, с горящими свечами в руках, и единодушно пели пасхальные песнопения, не обращая внимания на беснование конной милиции, тщетно пытающейся их разогнать, так как все уличное движение вокруг храмов было нарушено…»

Никому из участников того крестного хода и в голову бы не пришло, что на Пасху 1942 г. будет официально разрешено совершать крестные ходы вокруг церквей с зажженными свечами, несмотря на угрозу немецких самолетов, что в ту Пасхальную ночь будет отменен даже комендантский час. Впрочем, ни о немецких самолетах, ни о предстоящей войне тогда тоже не догадывались… кроме разве что духоносцев, никогда не переводившихся на Русской земле.

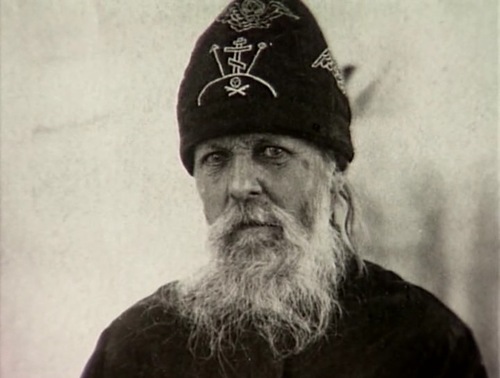

«Будет война, и война страшная, всемирная, она приведет народ России к Богу», — так еще в 1927 г. говорил наиболее близким духовным чадам своим преподобный Серафим Вырицкий.

В высшей степени поучителен и календарь войны.

В тот день, когда в 1941 году немцы праздновали день рождения своего фюрера, русский народ праздновал Пасху – 7/20 апреля.

День начала войны совпал с Неделей Всех святых, в земле Российской просиявших. Контрнаступление нашей армии в 1941 году началось 23 ноября/6 декабря – день памяти св. благоверного Великого Князя Александра Невского. Пасха в 1942 году пришлась на 23 апреля/5 апреля – день Ледового побоища.

Киев – мать городов русских – был освобожден 24 октября/6 ноября 1943 г., в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Избрание Патриархом Московским и всея Руси святителя Сергия состоялось в Москве 26 августа/8 сентября 1943 г. в день Сретения Владимирской иконы Божией Матери, с древних времен считавшей Покровительницей Руси. Интронизация новоизбранного Патриарха произошла 30 августа/12 сентября – в день памяти св.благоверного Великого Князя Александра Невского, что, несомненно, указывало на покровительство этого Святого новоизбранному Предстоятелю Русской Церкви и всему народу российскому.

Наконец, Пасха 1945 года совпала с днем Великомученика Георгия Победоносца – 23 апреля/6 мая, а Парад Победы в Москве на Красной площади — с днем Пресвятой Троицы (11/24 июня).

Нельзя говорить о Великой Отечественной войне и не вспомнить при этом её гимн:

«Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна!

Идет война народная,

Священная война!»

Слова написаны 23 июня 1941 года, музыка — 24 июня 1941-го. Впервые исполнена в Москве на Белорусском вокзале 27 июня 1941 года.

В первые недели войны официальными поэтами и композиторами было создано более 200 заказных патриотических военных песен, но почти ни одна из них не прижилась; «Священная война» — исключение, но это, по сути, гражданская песня.

Итак, война, практически с самого начала получила наименование «народной» и «священной».

Сталин, выступаю 3 июля 1941 года с обращением к советскому народу, произнёс, в числе других, сугубо церковное обращение «Братья и сестры!»

Утром 22 июня 1941 года, в воскресенье, в день Всех Святых, в земле Российской просиявших, Митрополит Сергий (Страгородский), отслужив Литургию, собрался уже читать Акафист, как ему сообщили о начале войны.

Местоблюститель тут же произнес проповедь, в тот же день размноженную на ротаторе и разосланную по немногим сохранившимся еще приходам для зачтения отцами настоятелями с амвона прихожанам. В «Послании пастырям и пасомым Христовой Православной церкви» он призвал народ на защиту Отечества.

Следует учесть, что по действовавшим тогда законам, запрещавшим Церкви всякую деятельность вне церковных стен, а тем более вмешательство в политические и государственные вопросы, действия эти были наказуемыми. Однако эти действия не только не были наказаны или запрещены, но, напротив, поддержаны властями.

В Послании Митрополита также было предвосхищено обращение Сталина к Святым Русским Князьям в его ноябрьской речи 1941 года. «Вспомним святых вождей Русского народа, — писал Местоблюститель, — например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».

Митрополит Сергий не был одинок в своем призыве к православному народу. Ленинградский митрополит Алексий (Симанский)призывал верующих «жизнь свою положить за целость, за честь, за счастье любимой Родины».

В своих посланиях он прежде всего писал о патриотизме и религиозности русского народа: «Как во времена Димитрия Донского и святого Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном, не только патриотизму русских людей обязана была победа Русского народа, но и его глубокой вере в помощь Божию правому делу… Мы будем непоколебимы в нашей вере в конечную победу над ложью и злом, в окончательную победу над врагом»

Как бы то ни было, с начала войны в СССР была свернута антирелигиозная пропаганда. Есть сведения, что уже в июле 1941 г. состоялась первая краткая встреча Сталина с Митрополитом Сергием, которой, как утверждается, оба остались довольны.

Еще в 1941 году Сталин доверительно сказал послу США Гарриману: «У нас нет никаких иллюзий, будто бы они сражаются за нас, большевиков. Они сражаются за Мать-Россию».

Наконец, есть известие, что зимой 1941 г. Сталин призвал к себе в Кремль духовенство для молебна о даровании победы; тогда же, продолжает легенда, чудотворная Тихвинская икона Богоматери из Тихвинской в Алексеевском церкви была на самолете обнесена кругом Москвы и Москву от врага спасла.

К октябрю 1941 г. прекратился выход всех специальных антирелигиозных изданий. Пресловутый журнал «Под знаменем марксизма» переориентировался на публикацию историко-патриотических статей, а в 1944 г. и вовсе прекратил свое существование. Тогда же была ликвидирована антирелигиозная секция при институте философии Академии наук СССР, а созданный Ем. Ярославским Центральный музей истории и атеизма оказался фактически выброшенным на улицу.

Глава «усыпленного» Союза воинствующих безбожников Губельман-Ярославский с началом войны получил, через А. Н. Поскребышева, рекомендацию Сталина отметить патриотическую позицию Церкви.

Осенью 1941 г. прекратились и аресты священнослужителей. Местоблюстителю Сергию (Страгородскому), митрополитам Алексию (Симанскому) и Николаю (Ярушевичу) не препятствовали распространять их патриотические воззвания к пастве.

Весной 1942г. впервые за многие годы власти разрешили верующим проводить крестные ходы на Пасху в Москве, Ленинграде и ряде других городов. Такая практика сохранялась и в последующие военные годы.

В кинохрониках зазвучал колокольный звон московских церквей; демонстрировались крестные ходы; население с иконами встречающее советских воинов в освобождённых городах, солдаты, осеняющие себя крестным знамением и прикладывающиеся к святым образам; освящение танковой колонны, построенной на пожертвования верующих.

Газета «Правда» стала печатать слово «Бог» с большой буквы. Осенью 1943 г. на страницах газет прозвучали слова с просьбой «молиться за победу над злейшим врагом – германским фашизмом», было опубликовано следующее послание митрополита Сергия к пастве:

«С Божиею помощью и в эту годину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужанина. Такая надежда, как железная броня, да оградит нас от всякого малодушия перед нашествием врага. Каждый на своей страже, на своем посту будет бодро стоять, содействуя обороне Отечества нашего, и ревниво храня драгоценные заветы нашей святой Православной веры».

О возрождении Патриаршества в 1943 году и роли Сталина в таком возрождении я писала в статье: «Что мы знаем об отношении Сталина к Православию?» https://cont.ws/post/290459

Архиерейский собор Русской Православной Церкви 8 сент. 1943 г. провозгласил в числе своих деяний «Осуждение изменников вере и Отечеству», согласно которому «всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик – лишенным сана»

В начале войны в Ленинграде оставалось пять действующих православных храмов: Никольский морской собор, Князь-Владимирский и Преображенский соборы, две кладбищенские церкви — были переполнены молящимися (действовали также два обновлёнческих и иосифлянский храмы). Температура в храмах часто опускалась ниже нуля. Певчие и прихожане от голода и холода едва держались на ногах. Шла стрельба.

Митрополит Алексей (Симанский) жил при Никольском соборе и служил в нем каждое воскресенье. После войны многие священнослужители во главе с митрополитом Алексием были награждены медалью « За оборону Ленинграда ».

Митрополит Алексий вспоминает случай, который произошел в блокадном Ленинграде. «…После службы, убирая в храме, был найден сверток. Когда его развернули, то очень удивились, увидев там десятки золотых царских монет. Кто-то тайно пожертвовал их на нужды обороны, положив возле иконы Николая – Угодника».

941 г. застал епископа Луку (Войно-Ясенецкого) в уже третьей по счету ссылке, в Красноярском крае. Когда началась Великая Отечественная война, епископ Лука не остался в стороне, не таил обиду. Он пришел к руководству райцентра и предложил свой опыт, знание и мастерство для лечения воинов советской армии. В это время в Красноярске организовывался огромный госпиталь. С фронта уже шли эшелоны с ранеными.

В октябре 1941 г. епископ Лука был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он с головой погрузился в многотрудную и напряженную хирургическую работу. Самые тяжелые операции, осложненные обширными нагноениями, приходилось делать прославленному хирургу.

В середине 1942 г. срок ссылки закончился. Епископ Лука был возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру. Но, возглавляя кафедру, он, как и раньше, продолжал хирургическую работу, возвращая в строй защитников Отечества. Напряженная работа архиепископа в красноярских госпиталях давала блестящие научные результаты.

В конце 1943 г. было опубликовано 2-е издание «Очерков гнойной хирургии», переработанное и значительно дополненное, а в 1944-м г. вышла книга «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». За эти два труда святителю Луке была присуждена Сталинская премия I степени. Часть этой премии Владыка перечислил в помощь детям, пострадавшим в войне

По призыву митрополита Сергия с самого начала войны православные верующие собирали пожертвования на нужды обороны. Только в одной Москве в первый год войны в приходах собрали в помощь фронту более трех миллионов рублей. В храмах осажденного измотанного Ленинграда было собрано 5,5 млн. рублей.

Горьковская церковная община передала в фонд обороны более 4-х миллионов рублей. И таких примеров множество. Эти денежные средства, собранные Русской Православной Церковью, были вложены в создание летной эскадрильи им.Александра Невского и танковой колонны им.Дмитрия Донского. Помимо этого сборы шли на содержание госпиталей, помощи инвалидам войны и детским домам. Повсеместно возносили в храмах горячие молитвы за победу над фашизмом, за своих детей и отцов на фронтах, сражающихся за Отечество.

В июле 1941 г. на двери Владимирского Успенского собора висела телеграмма: «Благодарю верующих города Владимира, собравших средства на постройку танковой колонны. Председатель Комитета Обороны Иосиф Сталин».

Только за первые три военных года 200 храмов Московской епархии собрали 12 миллионов рублей на нужды фронта. А всего взносы РПЦ в фонд обороны страны с 1941 г. по 1944 г. составили более 200 миллионов рублей.

С началом Великой Отечественной войны религиозное пробуждение коснулось всей армии — от рядовых бойцов до генералитета.

Так, не было секретом, что начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников носил на груди образ святителя Николая, маршал Г. К. Жуков всю войну возил в штабной машине Казанскую икону Божией Матери. Не так давно архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подтвердил это. В Киеве есть чудотворная икона Божией Матери Гербовецкая, которую маршал Жуков отбил у фашистов.

Один священник из села Омелец Брестской области в письме к Жукову, поздравляя его с Победой, пожаловался на то, что все колокола были увезены оккупантами. Вскоре от маршала пришла посылка весом в тонну — три колокола! Такого благовеста еще не слышала округа! Колокола висят там по сей день.

Генерал Лобанов Михаил Михайлович в феврале 1944 года при взятии г. Луки попросил отслужить благодарственный молебен об одержании победы в присутствии всего штаба и рядовых красноармейцев.

После Сталинградской битвы стал посещать храм маршалВ.Н.Чуйков.

В 1945 г. в Вене по приказу маршала Толбухина Фёдора Ивановича в дар православному собору был отлит колокол с надписью: «Русской Православной Церкви от победоносной Красной Армии».

Перед Казанским образом Божией Матери совершал в ноябре 1942 года под Сталинградом молебен митрополит Николай (Ярушевич). Храм иконы Казанской Божией Матери оказался единственным зданием, уцелевшим в Сталинграде.

Знаменитая Сталингpадская битва началась с молебна пеpед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону пpивозили на самые тpудные участки фpонта, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кpопили святой водой.

Тогда же, в 1942-м самолет с Казанской иконой Пресвятой Богородицы облетел Сталинград — факт, который подтвердил в беседе с писателем Юрием Бондаревым Маршал Г. К. Жуков.

Казалось, что пpишло вpемя славной дpевности Российской, когда были великие молитвенники на Русской земле — Божия Матеpь по их молитвам отгоняла вpагов, вселяла в них ужас. Рассказы о таких случаях во множестве зафиксиpованы. Их пpиходилось слышать от многих фpонтовиков, в том числе и невеpующих.

В 1970-80-е гг. в лекциях и статьях, публиковавшихся в советских изданиях, приводились многие рассказы очевидцев-фронтовиков о странных случаях, когда противник по непонятным причинам оказывался буквально парализованным. Эти сверхъестественные явления были вынуждены признать и советские учёные, объясняя их действиями инопланетян.

О чудесах в годы войны: https://cont.ws/post/280766

Естественно, что верующими становились и рядовые солдаты, ежедневно рисковавшие своей жизнью.

В отчете уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви в Марийской АССР за 1944 г. отмечалось: “…К великому сожалению, церковь посещает даже командный состав воинских частей. Характерный случай: верующие переносили в сентябре месяце иконы из Цибикнурской церкви в Йошкар-Олу, и по пути следования к этим иконам прикладывались… командиры воинских частей и жертвовали деньгами — было собрано 17 000 рублей”.

Г. Карпов, докладывая в ЦК ВКП(б) о праздновании Пасхи в московских и подмосковных храмах в ночь с 15 на 16 апреля 1944 г., также подчеркивал: “Почти во всех церквах города, в том или ином количестве, были военные офицерского и рядового состава, общим числом более 500 человек… В области были также посещения церквей офицерским и рядовым составом. Так, например, в Казанской церкви (с. Коломенское Ленинского района) военных было 50 человек, в церкви Александра Невского (пос. Бирюлево Ленинского района) — 275 человек, в Троицкой церкви г. Подольска — 100 человек”.

Были случаи, когда с фронтов посылались в Москву телеграммы с просьбами направить в действующую армию материалы с проповедями духовенства Русской Церкви. Так, 2 ноября 1944 г. в Главное политуправление РККА с 4-го Украинского фронта поступила телеграмма, заверенная подполковником Лесновским, с просьбой “по встретившейся надобности в самом срочном порядке выслать материалы Синода для произнесения проповедей в день празднования годовщины Октября, а также ряд других руководящих материалов Православной Церкви”. Таким образом, командование хотело откликнуться на настроения солдат.

Одно из типичных писем того времени. Солдат М. Ф. Черкасов пишет домой матери: «Мама, я вступил в партию… Мама, помолись за меня Богу»..

Ленинград сражался не только силой оружия, но и молитвой Церкви… В чин Божественной литургии вводились специальные молитвы о даровании победы нашему доблестному воинству и избавлении томящихся во вражеской неволе. Служился тогда и особый молебен “В нашествии супостатов, певаемый в Отечественную войну”. Позднее на некоторых богослужениях в Никольском кафедральном соборе присутствовало командование Ленинградским фронтом во главе смаршалом Л. А. Говоровым”.

Хочется pассказать об одном таком свидетельстве заступничества и помощи Божией Матеpи. Пpоизошло это во вpемя штуpма Кенигсбеpга в 1944 году.

Вот, что pассказывает офицеp, бывший в самом центpе событий битвы за этот гоpод – кpепость «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потеpи были огpомны и чаша весов колебалась, мы могли там потеpпеть стpашное поpажение.

Вдpуг видим: пpиехал командующий фpонтом, много офицеpов, а с ними священники с иконой. Многие начали шутить:»Вот попов пpивезли, сейчас они нам помогут…» Но командующий быстpо пpекpатил всякие шутки, пpиказал всем постpоиться, снять головные убоpы.

Священники отслужили молебен и пошли с иконой к пеpедовой. Мы с недоумением смотpели: куда они идут во весь pост? Их же всех пеpебьют! От немцев была такая стpельба — огненая стена! Но они спокойно шли в огонь.

И вдpуг стpельба с немецкой стоpоны одновpеменно пpекpатилась, как обоpвалась. Тогда был дан сигнал — и наши войска начали общий штуpм Кенигсбеpга с суши и с моpя.

Пpоизошло невеpоятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос pассказывали пленные: пеpед самым pусским штуpмом «в небе появилась Мадонна», котоpая была видна всей немецкой аpмии, и у всех абсолютно отказало оpужие — они не смогли сделать ни единого выстpела...»

Следует добавить, что взятием Кенигсберга командовал маршал А.М. Василевский.

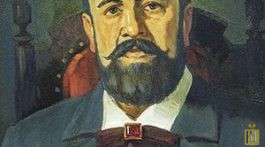

Маршал Василевский в своих воспоминаниях («Дело всей жизни») пишет, — «как-то на одном из празднований Сталин подошел к нему и говорит,- вы ПОП и я ПОП»

Сам он в семье церковного регента и псаломщика. В 1909 году окончил Кинешемское духовное училище и поступил в Костромскую духовную семинарию, но начавшаяся Первая мировая война изменила его планы. Перед последним классом семинарии Василевский с несколькими одноклассниками держал экзамены экстерном, а в феврале начал обучение в Алексеевском военном училище.

Возвращение к истокам российской духовности и государственности можно было видеть и в других действиях Сталина, предпринятых в годы Великой Отечественной войны.

Решение возродить былую гвардейскую традицию у советского правительства возникло во время одного из самых тяжелых оборонных боев – Смоленского сражения. В этом бою особенно отличились четыре дивизии: 100-я, 127-я, 153-я и 161-я. И уже в сентябре 1941 года они приказом Верховного главнокомандования были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии с присвоением соответствующего звания. Всего за период Великой Отечественной войны свыше 4,5 тыс. частей, кораблей и объединений было присвоено гвардейское наименование.

На параде Красной армии 7 ноября 1941 г. на Красной площади Верховный Главнокомандующий сказал: «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков.

...Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»

Были учреждены воинские награды, носившие имена прославленных русских полководцев и флотоводцев (ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова, медаль Ушакова).

29 июля 1942 года выходит Указ Президиума ВС СССР «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЕННЫХ ОРДЕНОВ: ОРДЕНА СУВОРОВА ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ, ОРДЕНА КУТУЗОВА ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТЕПЕНИ И ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» В марте 1944 года были учреждены орден Ушакова и медаль Нахимова. Было разрешено ношение солдатских георгиевских крестов, полученных в Первую мировую войну.

Стоит напомнить, что орден св. Александра Невского, учрежденный Петром Первым в 1725 году, был упразднен одним из первых декретов Совнаркома «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 10 ноября 1917 года.

В новом статуте отсутствовало слово «святой», но, тем не менее, именно в тяжелейший период войны появились ордена имени великого русского святого, чью память столь долго и безуспешно пытались стереть большевики.

Правопреемником Георгиевского креста, высшей солдатской награды русской армии на протяжении более века, стал Орден Славы трех степеней. Он был учрежден 8 ноября 1943 года Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте.

Менее чем за два года войны около 980 тыс. воинов были награждены орденом Славы третей степени, почти 46 тыс. — орденом Славы второй степени и 2640 военнослужащих стали полными кавалерами ордена Славы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. для личного состава РККА были введены погоны.

Военная печать по этому случаю писала, что «мы надеваем погоны в великую и трудную годину Великой Отечественной войны. Обессмертим эти знаки воинского различия и воинской чести новыми подвигами во славу нашего Отечества и нашей героической армии». Многие советские офицеры действительно почувствовали себя наследниками и продолжателями славных побед русского оружия.

На экранах шли фильмы об Александре Невском, Суворове, Кутузове.

С 40-х годов XIX века в русской армии святой традицией считалось начинать вечернюю перекличку именами героев, навечно зачисленных в списки части за геройские подвиги. В годы Великой Отечественной войны традиция была возрождена. Так, приказом наркома обороны от 8 сентября 1943 г. Герой Советского Союза Александр Матросов был зачислен навечно в списки 1-й роты 254-го гвардейского стрелкового полка, а части было присвоено его имя.

Этими важными мерами возрождалась и укреплялась духовно-нравственная сила народа, подчеркивалась преемственность поколений, единство тысячелетней истории России.

Образ Родины-матери, зовущей на защиту, был созвучен образу Богородицы, взявшей Россию под Свой Державный Покров.

Можно много спорить и рассуждать о причинах таких поворотов в государственной политике по отношению к религии. Для меня несомненным является одно: Сталин, как, безусловно, великий руководитель страны, понимал, что победить в такой страшной войне силой только оружия – невозможно. Победить в такой войне можно было только силой народного духа.

Эту силу народного духа он не мог не знать и не чувствовать. И он знал, что этот народный дух не сломили два десятилетия лютых гонений на веру. Вера в народе осталась жива. И на эту веру Сталин решил опереться. И не прогадал.

Поэтому бредни о том, что Великую Отечественную войну выиграли безбожники, я лично воспринимаю как оскорбление моего покойного деда-фронтовика, глубоко веровавшего человека, которому спасла жизнь молитва «Живые помощи» (Псалом 90), переписанная от руки бабушкой и зашитая в шапку. Пуля «почему-то» отрикошетила от неё…

На него приходило извещение «без вести пропал» и похоронка, но он вернулся, закончив войну в Германии. Бабушка, очень властная и сильная женщина, увидев его, упала в обморок….

Когда я читала статьи с грязными помоями на Поклонскую с иконой, а также комментарии к моей статье, я думала только одно: «Слава Богу, что дедушка не дожил до этого мрака и ужаса. Он бы не пережил…»

Он точно знал, что в войне мы выжили и победили потому, что с нами был Бог, Пресвятая Богородица и всё Небесное Воинство.

Вечная память всем усопшим воинам той Великой Войны!

Вечная слава тем, кто жив!

Источники:

http://rumagic.com/ru_zar/religion_rel/sbornik/1/j97.html

http://alchevskpravoslavniy.ru/istoriya-video/velikaya-otechestvennaya-vojna/vojna-cerkov-stalin-i-mitropolit-iliya.html

Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной Войны

http://rusrand.ru/analytics/vozrozhdenie-nravstvennyh-traditsij-v-krasnoj-armii-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/43927.php

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/43927.php

http://www.pravoslavie.ru/36721.html

Нет Комментариев