Тезис «Гумилёв – монархист» знаком всем и в целом верен, хотя и требует некоторых уточнений. Гумилёв никогда не был рьяным славянофилом, но ещё за годы до Первой мировой и революции его друзья хорошо знали, что он отличался монархическими взглядами – это, к слову, опровергает утверждения о полной аполитичности Гумилёва. Он действительно мало интересовался политической «злобой дня», но важнейшие процессы и тенденции времени всегда замечал и внимательно отслеживал.

Вот, например, что вспоминал о 1909 годе тогдашний приятель Гумилёва Иоганнес фон Гюнтер:

«Несмотря на присущую ему ироничность, Гумилев был в то же время убежденным монархистом. О самодержавии мы с ним немало спорили, ибо я хоть и склонялся уже в то время к консерватизму, но от монархических воззрений был, как и прежде, далек. Абсолютизм просвещенной деспотии я, пожалуй, еще мог бы принять, но никак не наследственную монархию. Гумилев стоял за нее, но я и теперь не поручусь, что он был за дом Романовых, а не — тайно — за дом Рюрика, за какой-нибудь им придуманный Рюриков клан.

Он был человек насквозь несовременный, и где-нибудь на коне в Эритрее он наверняка чувствовал себя увереннее, чем в автомобиле в Париже или на трамвае в Петербурге. Он почитал все причудливое и курьезное, что не исключало его уверенности в том, что он самый что ни на есть посконный реалист. Он был, по-видимому, хорошим, храбрым солдатом, недаром ведь получил два георгиевских креста в Первую мировую. Может, за это и был расстрелян коммунистами в 1921 году?» Иоганнес фон Гюнтер «Жизнь на восточном ветру»

Пожалуй, лучшей иллюстрацией к тогдашним монархическим взглядам Гумилёва может стать его стихотворение «Воин Агамемнона»:

Смутную душу мою тяготит

Странный и страшный вопрос:

Можно ли жить, если умер Атрид,

Умер на ложе из роз?

Все, что нам снилось всегда и везде,

Наше желанье и страх,

Все отражалось, как в чистой воде,

В этих спокойных очах.

В мышцах жила несказанная мощь,

Нега — в изгибе колен,

Был он прекрасен, как облако, — вождь

Золотоносных Микен.

Что я? Обломок старинных обид

Дротик, упавший в траву.

Умер водитель народов, Атрид, —

Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,

Смотрит с укором заря.

Тягостен, тягостен этот позор —

Жить, потерявши царя!

Эти стихи написаны в мае 1909 года. Последняя строфа впоследствии не раз цитировалась в контексте истории ХХ века, уже как пророчество.

Когда началась Великая война, которую нам сегодня привычнее называть Первой мировой, Гумилёв сразу ушёл добровольцем на фронт. В период войны им написано несколько стихотворений, связанных с семьёй Романовых.

Во-первых это, конечно, посвящения.

Её Императорскому Высочеству великой княжне Анастасии Николаевне ко дню рождения

Сегодня день Анастасии,

И мы хотим, чтоб через нас

Любовь и ласка всей России

К Вам благодарно донеслась.

Какая радость нам поздравить

Вас, лучший образ наших снов,

И подпись скромную поставить

Внизу приветственных стихов.

Забыв о том, что накануне

Мы были в яростных боях,

Мы праздник пятого июня

В своих отпразднуем сердцах.

И мы уносим к новой сече

Восторгом полные сердца,

Припоминая наши встречи

Средь царскосельского дворца.

Прапорщик Н. Гумилев, 5 июня 1916 года. Царскосельский лазарет, Большой Дворец.

Гумилёв написал эти стихи, когда лечился от бронхита в Царском Селе. Это стихотворение было подписано ещё пятнадцатью ранеными. Примечательно, что великая княжна, которой исполнилось пятнадцать лет, отметила среди прочих это поздравление известного поэта и сохранила его – оно известно нам сегодня только благодаря тому, что осталось в её бумагах.

Как известно, императрица Александра Фёдоровна и её старшие дочери, великие книяжны Ольга и Татьяна служили дипломированными сёстрами милосердия. Младшие – Мария и Анастасия – тоже посещали лазарет, беседовали с ранеными.

Великая княжна Татьяна Николаевна и императрица Александра Фёдоровна — сидят, великая княжна Ольга Николаевна — стоит.

Великие княжны Мария и Анастасия среди раненых солдат, 1915 г.

Неизвестно, были ли у Гумилёва посвящения кому-то из великих княжон, помимо Анастасии – очень возможно, что были. Например, по воспоминаниям Ольги Гильдебрандт-Арбениной, он писал стихи «за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой», но эти стихи, к сожалению, не сохранились – или же пока не найдены.

Императрица Александра Федоровна – сестра милосердия.

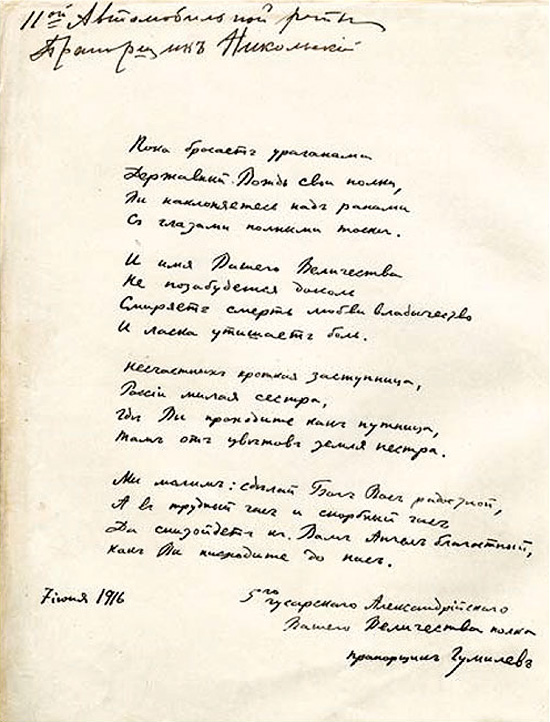

Известно также его посвящение императрице:

Пока бросает ураганами

Державный Вождь свои полки,

Вы наклоняетесь над ранами

С глазами, полными тоски.

И имя Вашего Величества

Не позабудется, доколь

Смиряет смерть любви владычество

И ласка утешает боль.

Несчастных кроткая заступница,

России милая сестра,

Где Вы проходите как путница,

Там от цветов земля пестра.

Мы молим: сделай Бог Вас радостной,

А в трудный час и скорбный час

Да снизойдет к Вам Ангел благостный,

Как Вы нисходите до нас.

Последняя строфа стала пророческой…

В своё время даже звучало мнение, что эти стихи не принадлежат Гумилёву – мол, слишком уж они верноподданнические. Но это его стихи, вот автограф:

При этом отношение Гумилёва к тогдашней политике, событиям, атмосфере было далеко не безоблачно-восторженным. Той же весной 1916 года он написал стихотворение «Мужик», в котором легко угадывается Распутин. Лучше всех об этом стихотворении сказала Марина Цветаева:

«Есть у Гумилева стих — “Мужик” — благополучно просмотренный в свое время царской цензурой — с таким четверостишием:

В гордую нашу столицу

Входит он — Боже спаси! —

Обворожает Царицу

Необозримой Руси…

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси — не знаю, как других, меня это “необозримой” (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и судьба, и чара, и кара…» Марина Цветаева «О Гумилёве»

Революция застала Гумилёва за границей, откуда он вернулся в большевистскую Россию. Его тогдашний знакомый и частый собеседник в разговорах о политике Александр Амфитеатров упоминал в мемуарах, что Гумилёв «в обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов… без страха за свою репутацию заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии)».

Трудно сказать, что означает это «очень не любил». К великим княжнам Гумилёв относился с большой симпатией – да и за что было их не любить? Судя по стихам и по малоизвестной прозе, Гумилёва не на шутку тревожила фигура Распутина – но Распутин был убит в 1916 году… А после революции непонимание или несогласие могла вызывать, вероятно, сама политика Николая II, его отречение от престола.

Но – самое главное! – после этого отречения, и особенно после гибели Царской семьи Гумилёв с утроенной энергией называет себя монархистом везде, где только можно, а особенно там, где нельзя.

«Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.

Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет

И портрет моего государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать». Ирина Одоевцева «На берегах Невы»

Екатеринбург, дом Ипатьева в 1918 году. Снимок сделан в пору заточения в нём Царской семьи — или вскоре после убийства.

Комната в подвале Ипатьевского дома, где произошёл расстрел.

Поэтесса Ирина Кунина, приятельница Гумилёва, вспоминала о дне гибели Царской семьи: «Мы пересекали Садовую наискось по трамвайным рельсам, по которым трамваи шли редко, появляясь неизвестно откуда. <…> Внезапно на нас налетел оголтело орущий мальчишка-газетчик. Слов мы не разобрали, и только <когда> он заорал, вторично промчавшись мимо нас, расслышали: «Убийство царской семьи в Екатеринбурге!» Сознание не сразу воспринимает смысл. Мы стоим, кажется, даже без мыслей, долго ли — не знаю, на нас нашел столбняк. Потом — это было первое движение, одно на двоих — Гумилев рванулся и бросился за газетчиком, схватил его за рукав, вырвал из его рук страничку экстренного выпуска, не уплатив, — я испуганно следила за его движеньями, — вернулся, прислонился ко мне, точно нуждаясь в опоре. Подлинно, он был бел, и казалось — еле стоял на ногах. Раскрывал он этот листок — одну вдвое сложенную страничку — вечность, ясно вижу ее и сегодня. Буквы были огромные. Гумилев опустил левую руку с газетой, медленно, проникновенно перекрестился, и только погодя, сдавленным голосом сказал: «Царствие им небесное. Никогда им этого не прощу». А я, по своему обыкновению хватаясь за первое попавшееся слово <…> ухватилась за это «никогда им этого не прощу». Кому им? Царской семье за невольное дезертирство? Нет, конечно, большевикам. А вышло, правда, будто царской семье и будто причитает по-бабьи: «На кого вы нас, сирот, оставили». <…> На календаре было 17 июля 1918 года».

PS. «Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета… Где же причина?.. Вопросите вашу православную совесть… Грех – вот корень болезни… Грех растлил нашу землю… Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны… О, кто даст очам нашим источники слез!.. Где ты, некогда могучий и державный русский народ?.. Неужели ты не возродишься духовно?.. Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источники жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, как бесплодную смоковницу? О, да не будет сего! Плачьте же, дорогие братия и чада, оставшиеся верными Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего отечества, пока оно не погибло да конца. Плачьте о самих себе и тех, кто по ожесточению сердца не имеет благодати слез».

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН (БЕЛАВИН), ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Нет Комментариев