VIII. Инициатива Императора Николая II и Его настойчивость в деле созыва в 1899 году Гаагской Мирной Конференции для обеспечения всеобщего мира и ограничения вооружений.

День 15/28 августа 1898 года стал величайшей исторической датой. В этот день молодой – тридцатилетний – Император Всероссийский, по собственному почину, обратился ко всему миру с предложением созвать международную конференцию, чтобы положить предел росту вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. Это предложение было замечательно тем, что оно исходило не от небольшого слабого государства, а от Монарха Великодержавной России, которая, во всеоружии своей необоримой мощи, выступила первая на защиту вселенского мира. Министр иностранных дел гр. М. Н. Муравьев писал в своем всеподданейшем докладе по этому вопросу, что призыв Государя «укажет на высокое бескорыстие, величие и человеколюбие Вашего Императорского Величества, и на рубеже истекающего железного века запечатлеет Августейшим Именем Вашим начало грядущего столетия, которое с помощью Божией да окружит Россию блеском новой мирной славы» (С. С. Ольденбург. Op. cit., стр. 96).

День 15/28 августа 1898 года стал величайшей исторической датой. В этот день молодой – тридцатилетний – Император Всероссийский, по собственному почину, обратился ко всему миру с предложением созвать международную конференцию, чтобы положить предел росту вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. Это предложение было замечательно тем, что оно исходило не от небольшого слабого государства, а от Монарха Великодержавной России, которая, во всеоружии своей необоримой мощи, выступила первая на защиту вселенского мира. Министр иностранных дел гр. М. Н. Муравьев писал в своем всеподданейшем докладе по этому вопросу, что призыв Государя «укажет на высокое бескорыстие, величие и человеколюбие Вашего Императорского Величества, и на рубеже истекающего железного века запечатлеет Августейшим Именем Вашим начало грядущего столетия, которое с помощью Божией да окружит Россию блеском новой мирной славы» (С. С. Ольденбург. Op. cit., стр. 96).Ответ последовал очень быстрый – и отрицательный. Благородный призыв Русского Императора не встретил сочувствия на Западе и среди других стран. Две тысячи лет господства христианской цивилизации по-видимому не изменили звериной физиономии мира: между этим миром и Россией, восприявшей христианство в духе св. Православия, образовался глубокий разрыв.

Франция, проигравшая в 1870-1871 г. войну против Германии, лелеяла в этот момент мечту о реванше и о возвращении потерянных провинций Эльзаса и Лотарингии. Кайзер Вильгельм II формулировал свою позицию на докладе, представленном канцлером Бюловым, в следующих словах: «В своей практике я и впредь буду полагаться и рассчитывать только на Бога и на свой острый меч». Англия, обладавшая самым могущественным флотом и почти не имевшая сухопутных вооруженных сил, с типичным для нее лицемерием, заявила, что она пошла бы на ограничение вооружения – кроме флота. Япония, где Император Николай II, будучи еще Наследником Цесаревичем, едва не погиб от сабельного удара фанатика, подстрекаемая Англией и США, уже тогда готовилась к своему коварному нападению на Россию и, конечно, не могла сочувствовать идее ограничения вооружений. Правда, в некоторых странах газеты писали, что нота 12 августа «составит славу Царя и Его царствования», но, в общем, в своем докладе Государю от 23 ноября 1898 г. министр иностранных дел гр. Муравьев, подводя итоги русской инициативы, писал: «Народы отнеслись восторженно, правительства – недоверчиво».

+++

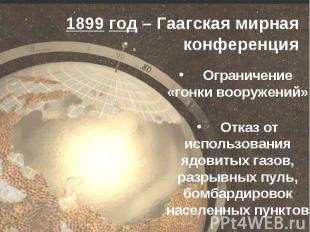

Тем не менее, несмотря на неблагоприятную обстановку, Государь настойчиво продолжал предпринимать дальнейшие дипломатические шаги для достижения поставленной цели. В декабре 1898 года была разработана вторая нота. Вместо первоначального задуманного Государем широкого плана сокращения и ограничений вооружений, русская программа была сведена к нескольким вполне конкретным предложениям; через с лишком тридцать лет на конференции по разоружению, созванной в Женеве Лигой Наций, созданной после мировой войны, повторялись и обсуждались те же вопросы, о которых говорилось в русских предложениях 1898-1899 г.г. Однако, благодаря настойчивости Императора Николая II, конференция все же состоялась. «Мир был уже поражен», писал в своей книге о конференции Ж. де Лапрадель, «когда могущественный монарх, глава великой военной державы, объявил себя поборником разоружения и мира в своих посланиях от 12/24 августа и 30 декабря. Удивление еще более возросло, когда, благодаря русской настойчивости, конференция была подготовлена, возникла, открылась». Местом ее созыва была избрана Гаага, столица Голландии, одной из наиболее «нейтральных» стран.

Тем не менее, несмотря на неблагоприятную обстановку, Государь настойчиво продолжал предпринимать дальнейшие дипломатические шаги для достижения поставленной цели. В декабре 1898 года была разработана вторая нота. Вместо первоначального задуманного Государем широкого плана сокращения и ограничений вооружений, русская программа была сведена к нескольким вполне конкретным предложениям; через с лишком тридцать лет на конференции по разоружению, созванной в Женеве Лигой Наций, созданной после мировой войны, повторялись и обсуждались те же вопросы, о которых говорилось в русских предложениях 1898-1899 г.г. Однако, благодаря настойчивости Императора Николая II, конференция все же состоялась. «Мир был уже поражен», писал в своей книге о конференции Ж. де Лапрадель, «когда могущественный монарх, глава великой военной державы, объявил себя поборником разоружения и мира в своих посланиях от 12/24 августа и 30 декабря. Удивление еще более возросло, когда, благодаря русской настойчивости, конференция была подготовлена, возникла, открылась». Местом ее созыва была избрана Гаага, столица Голландии, одной из наиболее «нейтральных» стран.В конференции приняли участие все двадцать европейских государств, четыре азиатских и два американских.

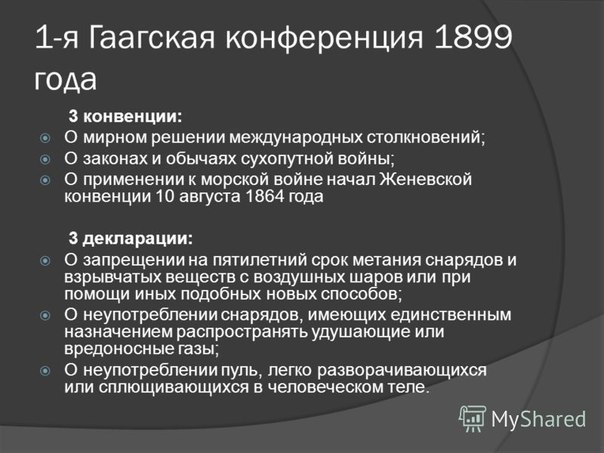

Гаагская мирная конференция заседала с 18/6 мая по 29/17 июня 1899 г. под председательством русского посла в Лондоне, барона Стааля. Был принят целый ряд конвенций, в том числе конвенция о мирном разрешении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. Плодом этой конвенции, разработанной русским депутатом проф. Ф. Ф. Мартенсом, явилось учреждение действующего и поныне Гаагского международного суда.

Русское общественное мнение, в течение всего периода от ноты 12 августа до окончания Гаагской конференции, проявляло довольно слабый интерес к этому вопросу. Любопытно отметить, что заграницей и в левых кругах русской интеллигенции были удивлены этим шагом, резко расходившимся с ходячими представлениями об «империализме» и «милитаризме» русской власти.

Нота 12 августа 1898 г. и Гаагская конференция 1899 г. сыграли важную роль в мировой истории. Те, кто затем приветствовали идею Лиги Наций и конференцию по разоружению, не могли не признать, что первый почин в постановке на очередь этого вопроса бесспорно принадлежал Императору Николаю II, и этого не могли стереть со страниц истории ни войны, ни революции нашего времени.

Нота 12 августа 1898 г. и Гаагская конференция 1899 г. сыграли важную роль в мировой истории. Те, кто затем приветствовали идею Лиги Наций и конференцию по разоружению, не могли не признать, что первый почин в постановке на очередь этого вопроса бесспорно принадлежал Императору Николаю II, и этого не могли стереть со страниц истории ни войны, ни революции нашего времени.Когда собралась 9 ноября 1921 года Вашингтонская конференция по вопросу о морских вооружениях, президент США Гардинг, в своей вступительной речи, заявил: «Предложение ограничить вооружения путем соглашения между державами – не ново. При этом случае, быть может, уместно вспомнить благородные стремления, выраженные 23 года назад в Императорском рескрипте Его Величества Императора Всероссийского». И процитировав почти целиком «ясные и выразительные» слова русской ноты 12 августа, северо-американский президент добавил: «С таким сознанием своего долга Его Величество Император Всероссийский предложил созыв конференции, которая должна была заняться этой важной проблемой» (С. С. Ольденбург. Op. cit., стр. 107-108).

По окончании Первой мировой войны и заключении Версальского мира, человеколюбивая идея Императора Николая II-го была, наконец, осуществлена в виде создания Лиги Наций, имевшей своим местопребыванием Женеву (Швейцария). Без участия Императорской России эта международная организация не могла отвечать тем целям, ради которых она была учреждена. После прихода к власти Гитлера и Муссолини, так называемые «державы оси» – Германия, Италия и Япония – вышли из ее состава, и Лига Наций, почти утратив свое назначение, не была способна предотвратить Второй мировой войны и прекратила свое существование.

Когда закончилось это новое мировое бедствие, наследницей Лиги Наций оказалось вновь учрежденная Организация Объединенных Наций с ее многочисленными разветвлениями. Здесь так же, как и в Лиге Наций, отсутствие главного уравновешивающего рычага в международной политике – Императорской России – обесценило эту новую международную организацию. Но преемственность всех этих учреждений, ведущее свое начало от глубокого замысла Императора Николая II, не изгладилась из памяти народов всего мира.

Желающие в этом убедиться, могут посетить Центральные Учреждения Организации Объединенных Наций в гор. Нью-Йорке, где в здании Секретариата, на первом этаже, на почетном и видном месте, выставлена для всеобщего обозрения подлинная грамота с призывом ко всем государствам принять участие в Гаагской мирной конференции 1899 года, за собственноручной подписью Императора Всероссийского Николая II.

IX. Русско-Японская война 1904-1905 гг. Заключение мира на выгодных условиях, благодаря непоколебимой воле Императора Николая II.

В январе 1904 г. вспыхнула Русско-Японская война. Япония, подстрекаемая Англией и США, начала военные действия, вопреки международному обычаю, без объявления войны, внезапным нападением, в ночь на 27 января, на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура (подобная стратегия, по-видимому, стала японской традицией. В 1894 г., таким же образом, без объявления войны, Япония начала военные действия против Китая, а во время Второй мировой войны, в 1941 году, напала на США, атаковав американский флот в Перл Харборе, на Гаваях). Война была трудной. Связь с осажденным Порт-Артуром, отстоящим на 8000 верст от Центральной России, поддерживалась одноколейным Великим Сибирским путем, причем часть его, Круто-байкальская дорога, еще только заканчивалась (во время войны эта дорога и вторая колея на всем протяжении Великого Сибирского пути были закончены). Помимо колоссальных трудностей, вызываемых огромными расстояниями[4], миролюбивой России, не готовой к войне, требовалось, вследствие ее обширной территории, время для мобилизации своих ресурсов, и, как для пуска в ход гигантского махового колеса, необходимы были колоссальные усилия. Однако, все эти затруднения были успешно преодолены. Хотя 19 декабря, после десятимесячной геройской защиты, Порт-Артур пал, и, таким образом, первый год войны закончился для России неудачно, а затем последовал ряд поражений на полях Маньчжурии, тем не менее, время работало на Россию. К началу лета 1905 года на театре военных действий была сосредоточена могущественная армия, прекрасно вооруженная и численно превосходящая противника, причем приток сил продолжался быстрым темпом. Русские были воодушевлены подготовкой к переходу в наступление и – морально и материально – были готовы к тому, чтобы сбросить японцев в море. К этому моменту Россия только начинала борьбу, при блестящем экономическом положении, тогда как Япония была совершенно истощена. Приведем только один показательный факт для сравнения экономического положения обеих стран: налоговое бремя в связи с военными расходами возросло в Японии на 85%, тогда как в России всего лишь на 5%.

Однако, более серьезная опасность, чем японцы, угрожала, как и во время Первой мировой войны, со стороны «внутреннего врага»: революционных партий, широко поддержанных левой интеллигенцией и пресловутой «общественностью». Все эти предатели своей Родины, из которых некоторые доходили до того, что посылали Микадо телеграммы с пожеланиями победы или с поздравлениями по случаю поражения русских, напрягали все свои силы к тому, чтобы, воспользовавшись войной, создать смуту в стране и вызвать беспорядки для свержения существующего государственного строя. Япония, как и в последующей войне Германия, опозорила свою честь и достоинство применением бесчестного способа ведения войны, финансируя русскую революцию с помощью огромного количества золота. В этом грязном деле участвовали и ее союзники.

Однако, более серьезная опасность, чем японцы, угрожала, как и во время Первой мировой войны, со стороны «внутреннего врага»: революционных партий, широко поддержанных левой интеллигенцией и пресловутой «общественностью». Все эти предатели своей Родины, из которых некоторые доходили до того, что посылали Микадо телеграммы с пожеланиями победы или с поздравлениями по случаю поражения русских, напрягали все свои силы к тому, чтобы, воспользовавшись войной, создать смуту в стране и вызвать беспорядки для свержения существующего государственного строя. Япония, как и в последующей войне Германия, опозорила свою честь и достоинство применением бесчестного способа ведения войны, финансируя русскую революцию с помощью огромного количества золота. В этом грязном деле участвовали и ее союзники.+++

При таких обстоятельствах, 23 мая 1905 года Государь получил, через посла Соединенных Штатов Америки в Петербурге, предложение президента Т. Рузвельта о посредничестве для заключения мира. Государь дал свое согласие, но только при условии такого же предварительного согласия со стороны Японии; никоим образом не должно было создаться представление, будто Россия просит мира. Посол, в телеграмме Рузвельту, писал, что самообладание Государя произвело на него сильное впечатление.

Созыв конференции для переговоров о мире был назначен на 27 июля в гор. Портсмуте, в США. Главным русским уполномоченным был назначен С. Ю. Витте. Давая ему широкие полномочия, Государь поставил, однако, два условия: ни гроша контрибуции, ни пяди земли; сам Витте считал, что следует пойти на гораздо большие уступки. «Я никогда не заключу позорного и недостойного великой России мира», – сказал Государь (Н. М. Тихменев, op. cit., стр. 6), и продолжал усиливать армию в Маньчжурии, готовясь к продолжение войны. Последнее слово Государь оставлял за Собой.

Японская делегация выдвинула свои условия, из которых некоторые были неприемлемы для достоинства России. Тем не менее, Витте – этот человек несомненно большого государственного ума и сильной воли – настаивал на их принятии. Кроме того, на Государя было оказано сильное давление в пользу мира со стороны американского президента Рузвельта, Кайзера Вильгельма II и Франции.

Государь решительно отказался принять условия Японии и выставил Свои требования, приказав Витте, в случае несогласия японцев, прервать переговоры. Казалось, что мирные переговоры зашли в тупик. На заседании 16 августа русская делегация огласила свое предложение, заканчивающееся следующими словами: «Российские уполномоченные имеют честь заявить, по приказу своего Августейшего Повелителя, что это последняя уступка, на которую Россия готова пойти с единственной целью придти к соглашению» (С. С. Ольденбург, op. cit., стр. 297). Никто не сомневался, что японцы отвергнут русское предложение. После короткого молчания, главный японский делегат Комура ровным голосом сказал, что японское правительство, в целях восстановления мира, принимает эти условия!

Присутствовавшие, – и в том числе сам Витте, – были ошеломлены. Для Государя внезапное согласие японцев на Его условия было не менее неожиданным, чем для участников Портсмутской конференции (с той разницей, что Он желал их отклонения). Телеграмма Витте гласила: «Япония приняла требования относительно мирных условий и, таким образом, мир будет восстановлен, благодаря мудрым и твердым решениям Вашим и в точности согласно предначертаниям Вашего Величества. Россия остается на Дальнем Востоке великой державой, каковой она была до днесь и останется во веки»[5].

Присутствовавшие, – и в том числе сам Витте, – были ошеломлены. Для Государя внезапное согласие японцев на Его условия было не менее неожиданным, чем для участников Портсмутской конференции (с той разницей, что Он желал их отклонения). Телеграмма Витте гласила: «Япония приняла требования относительно мирных условий и, таким образом, мир будет восстановлен, благодаря мудрым и твердым решениям Вашим и в точности согласно предначертаниям Вашего Величества. Россия остается на Дальнем Востоке великой державой, каковой она была до днесь и останется во веки»[5].Дипломатическая победа в Портсмуте показывает, что Император Николай II, несмотря на оказанное на Него со всех сторон давление, был единственным человеком, правильно оценившим шансы сторон, и что этот успех всецело и исключительно принадлежит Ему[6].

Нет Комментариев