Темнейший

Итак, Райнилайаривуни. Человек исключительно интересный. Родился в простой семье, выдвинувшейся при Андрианампуйнимерине: дед начал карьеру сотником, отец, Райнихару, дорос до генерала. Сделал сам себя: поскольку астрологи при рождении предсказали недоброе, родители отвергли малыша, отрезав ему (от сглаза) крайние фаланги указательного и среднего пальцев левой руки, так что выжило дитя исключительно благодаря доброте родственников. В шесть лет был зачислен в класс миссионера Грифита, где проявил исключительные таланты, с десяти лет, после смерти опекунов, для выживания служил мальчиком на посылках при европейцах, заслужил прекрасную репутацию, занялся торговлей и быстро разбогател.

Теперь, когда мальчишка доказал, что не говно, отец, — уже фаворит королевы и премьер-министр, признал сына, и тот стал секретарем Раваналуны, затем – хранителем печати и, наконец, главнокомандующим армией. Однако на том не остановился, а после убийства Радамы, как мы уже знаем, сверг старшего брата, сам женился на королеве и возглавил правительство. А вслед за тем, сумев, наконец, примирить родовитых и «новую знать», стал диктатором и при ней, и при двух последующих королевах, на которых, естественно, ритуально женился. И все это время пахал, как вол. А поскольку, повторяю, личность была мощная, — во всяком случае, когда дело шло об экономике и дипломатии, очень долго ему все удавалось.

Подробно излагать детали прыжка Мадагаскара в «почти капитализм» здесь не место, достаточно отметить введение Гражданского кодекса, полный переход к бюрократической системе управления на местах, европеизацию налогов, создание флота, судебной системы европейского типа, приведение в порядок совершенно разложившейся армии с переходом к всеобщему призыву. Всего за какой-то десяток лет в стране, большинство населения которой еще жило натуральным хозяйством, появились первые заводы, первые банки, первые плантации, пресса, динамично развивающееся здравоохранение и просвещение.

Хотя, если угодно, можно и детальнее. О здравоохранении. Только в 1870-м бесплатную медицинскую помощь получили около двухсот тысяч человек. А хоть и о просвещении. В Антананариву издавались книги на малагасийском, английском и французском языках, и в школы острова (восьмилетнее обучение, в том числе, естественные науки по европейским учебникам), по данным ежегодника «Антананирив энноэл», в 1882-м ходили сто сорок семь тысяч мальчиков и девочек, причем обучение с 1876 года (за шесть лет до аналогичной реформы во Франции) стало бесплатным и обязательным.

Так что, Раваналуна II имела все основания писать в 1870-м своей «далекой сестрице» Виктории: «Моя страна не является частью ни Европы, ни Азии, ни Африки. Это остров среди морей, и, если его оставят в покое, он будет продолжать идти по пути прогресса во всем, что касается блага, торговли и цивилизации». И все это спокойно, не нарушая социального договора, как бывало раньше, но в ударном темпе, потому что время не терпело. Дрова, щедро, от души наваленные несчастным Радамой II, необходимо было срочно разгребать.

Это казалось невозможным, — но получилось. Посольство королевства посетило Лондон и Париж. Англичане, не особенно упираясь, подписали новое соглашение, по сути, оставшись при своем, а вот с Францией пришлось туго: за отказ от «Хартии Ламбера» третий Бонапарт требовал ни много, ни мало, шесть миллионов франков, а получив отказ, разорвал дипломатические отношения с Мадагаскаром. Малагасийцы, однако, проявили чудеса выдержки: сперва они установили тесные контакты с США, в бизнес-кругах которых малагасийский премьер, сам крупный делец, нашел полное взаимное понимание, а затем объявили своей государственной религией англиканство, тем самым оказавший под духовной опекой королевы Виктории.

Ранавалуна II издала указ об уничтожении идолов Амбухиманги и королевских талисманов-сампи, узнав о чем, набожная Вдова была очень тронута, а правительство Мадагаскара предложило компании отступные впятеро меньше затребованных (всего-то 12 тонн серебра, весь серебряный запас страны). Естественно, компания, понимая, что может не получить ничего, согласилась, после чего Наполеон III, не имея формальных зацепок и не желая уступать Англии контроль над островом, подписал в 1868-м «Договор о торговле», черным по белому гарантируя «мир, доброе согласие и дружбу между императором Франции и королевой Мадагаскара отныне и навеки». То есть, королева поминалась как суверен всего острова, — и это можно было трактовать, как отказ Парижа от территориальных претензий, что стало величайшим успехом малагасийской дипломатии.

Партнеры и претензии

И все бы хорошо, но с падением Второй Империи французы, даром, что все уладилось, опять начали проявлять нехорошую активность, использовав в качестве повода т.н. «дело о наследстве Лаборда». Того самого известного нам заводчика, к тому времени успевшего мереть, но оставившего пикантное завещание. Дело в том, что мсье Лаборд, малагасийский подданный, почти всю жизнь прожил на острове, какое-то время спал с королевой и женился церковным браком на малагасийке, но наследство отписал не родным законным детям, а племянникам-французам. На что, в принципе, имел полное право, но в список завещанного почему-то входили и земли, полученные им всего лишь пожизненно. То есть, дом купил, но землю под ним взял в аренду.

Иными словами, речь шла о претензиях иностранцев (тем паче, французов!) на земли королевства, а этого Райнилайаривуни терпеть не мог вообще. Принцип «Мадагаскар не является землей предков для иностранцев» был для него категорическим абсолютом, не подлежащим обсуждению. Земли вернулись в госкадастр, наследнички потребовали компенсацию в 350 тысяч франков, правительство Мадагаскара послало их на фиг, предложив компенсацию только за дом, — и тут-то возмутилась прекрасная Франция, поддержавшая «законные требования» своих граждан и готовая отстаивать их любыми путями. При этом всем было ясно: претензии наследников только повод; «колониаль-кабинету» Жюля Ферри нужна была война и заморские земли.

В такой ситуации Райнилайаривуни срочно направил посольство в США и Европу, поставив задачу максимально осложнить положение Франции, представив ее агрессором, и посольство сделало все, что могло, по самому максимуму. Добиться смягчения требований Парижа, конечно, было невозможно: на предложения компенсировать «земли Лаборда» деньгами там даже внимания не обратили, но в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Риме посланцы далекого острова произвели фурор. Общественность не без удивления узнала, что на Мадагаскаре существует христианское государство, которое имеет конституцию, законное правительство во главе с премьер-министром, правосудие, развитую систему начального образования — словом, все, что тогда подразумевалось под стереотипом «часть цивилизованного мира».

В результате, США и Англия, отказавшись вмешиваться в конфликт, гарантировали «всестороннюю помощь», Германия и Италия просто продали много оружия по льготным ценам, а Франция, получив очередные, крайне для нее выгодные предложения малагасийцев, вынуждена была идти напролом, чисто по самому лютому беспределу. Уже не поминая никаких наследников, — они согласны были на денежный эквивалент, — Жюль Ферри предъявил Мадагаскару ультиматум, требуя «признания общих прав» Франции на остров.

Повод для войны по тогдашним правилам, однако, был необходим, а поскольку «наследство Лаборда» ушло с повестки дня, французы «вспомнили» о договорах, заключенных в 40-х годах с правителями тогда еще полунезависимых княжеств сакалава. При этом, изящно «забыв», что в Договоре о мире и торговле 1868 сами же признали королеву Имерины сувереном всего острова. Вернее, не совсем забыв; юридически претензии были обоснованы тем, что договор заключали «император Франции и королева Мадагаскара», а императора уже нет, и стало быть, Республика соблюдать его не обязана.

Сделав, таким образом, красиво, 27 апреля 1883 года парламент Франции проголосовал «за», а 7 мая эскадра адмирала Пьера подошла к западному побережью, потребовав от пограничников покинуть «земли друзей Франции, стенающих под гнетом хова». Дорогостоящую войну объявлять никто не собирался, просто собрали местных вассалов, вроде гулямов султана Комор, дабы пострелять из орудий, высадить десант, захватить порты Мадзунга и Таматаве, напугать «дикарей» и получить искомое (то есть, протекторат над севром острова) на блюдечке с голубой каемочкой. Если же власти королевства откажутся, не самовольничать, а ждать инструкций.

Таким образом, Париж пытался блефовать. Тянуть две реальные войны Ферри не хотел, но консул Жюль Бодэ, ястреб из ястребов, подтолкнул дело самовольно. 29 мая 1882 он покинул Антананариву и пользуясь тем, что никто из моряков ничего подобного не ожидал, приказал адмиралу Пьеру уничтожить малагасийские посты в «спорных районах» северо-запада. Мадагаскара. Это была шикарная провокация, но малагасийцы о планах Франции были осведомлены очень хорошо, к войне Райнилайаривуни готовился со всем присущей ему энергией, и все-таки, сознавая неравенство сил, пытался открытого столкновения избежать.

Мирный процесс

Однако колесо уже катилось. Договор о дружбе оставался в силе, но эскадра наполовину разрушила Мадзунгу, затем встала на рейде Таматаве, а 1 июня адмирал Пьер выдвинул требования: отказ в пользу Франции от северных районов и полная компенсация французским подданным за 40 лет. Ответом на ультиматум стала понятно кем написанная, резкая до предела речь королевы перед кабари («Ни единого шага земли, завещанной предками, не отдадим!») и сухое письмо Райнилайаривуни адмиралу: «Правительство королевы Мадагаскара извещает, что не может вести переговоры».

После чего все пошло вполне предсказуемо: французы захватили Таматаве, потребовав выезда всех англичан, власти королевства, со своей стороны, выслали в Таматаве всех французов и запретили наместникам побережья иметь дело с иностранцами, кроме англичан и американцев. А тем временем, гарнизон Таматаве,, подчиняясь приказу губернатора Райнандриадриаманпандри, известного интеллектуала, историка и «англичанина всей душой», без боя оставил город, отойдя в укрепленный район Фарафат, куда, не имея возможности дуэлировать с французскими калибрами, стягивались войска из всех прибрежных фортов. Что интересно, вопреки ожиданиям французов, не поддержали их и сакалава: их поселки, в лучшем случае, держали нейтралитет, но чаще выделяли воинов в подмогу регулярным частям.

А премьер-министр в это время вел титаническую битву за Англию, пытаясь вовлечь ее в процесс, по ходу дела (8 мая) схоронив жену-королеву, кончины которой, в связи с полной номинальностью, никто особо не заметил, и женившись на молоденькой девушке из правящего дома, которая, естественно, стала новой монархиней, тоже Раваналуной, но уже III, хотя какая разница. Ему спешить было некуда. Сэрам и пэрам, в принципе, тоже вмешиваться не особо хотелось, но тут сваляли дурака французы: после ареста «за шпионаж» миссионера Генри Шоу, ставшего темой дебатов аж в парламенте, вариантов у Лондона не оставалось.

Вдова нахмурилась, Парижу заявили жесткий протест по поводу «бесчинств в Таматаве», адмирал Пьер был отозван за самоуправство, м-р Шоу получил свободу, компенсацию и извинения, а кабинет Ее Величества принял решение «поддержать справедливое дело маленького безобидного королевства, желающего только мира», дав согласие поставлять малагасийцам оружие. Это было уже что-то, хотя шансов в предвидении все более вероятной войны все же никак не уравнивало.

В общем, все зависло. Формально войны не было, но она была, и около полугода события крутились вокруг Таматаве. Малагасийцы пытались отбить порт, но не могли, французы, со своей стороны, сидели в захваченных портах, как в клетках, ибо дальше городской черты земля под ними, что называется, горела. Высунувшие нос хоть чуть дальше, гибли или попадали в плен (где, по свидетельству полковника Шервингтона, британского «путешественника», случайно оказавшегося в отрядах королевской армии, с ними обращались вполне гуманно).

Галльский петух становился смешон, но адмирал Галибер, принявший эскадру в сентябре, хотя и слыл забиякой, поделать не мог ничего. Французских солдат у него было меньше тысячи, «союзники» боялись малагасийцев до дрожи, обещанных подкреплений не было (дела Франции во Вьетнаме складывались худо), и в конце года состоялись переговоры с Райнандриадриамампандри, закончившиеся полным фиаско французов. Губернатор, опираясь на инструкции из столицы, категорически похерил их требования, предложив отступное: свободную аренду земли и 400 тысяч франков, чтобы отвязались. С чем, в свою очередь, не согласился адмирал.

Вьетнамский синдром

Естественно, «дикарей» решили припугнуть, и 14 января 1884 даже попытались. Но и при поддержке корабельных орудий французский десант не смог не что взять Фарафатский плацдарм, но и хоть сколько-то приблизиться к позициям. После чего из Парижа, когда там сколько-то осознали, что произошло, пришло разрешение продолжать переговоры, но уже с совершенно секретным указанием: «При невозможности действовать иначе, для быстрейшего заключения соглашения вам разрешается из нашего проекта договора исключить все статьи, в которых упоминается о признании наших прав на весь остров или на его часть».

О признании королевы сувереном всего острова, включая земли сакалава, речи, однако, не шло, а для малагасийцев этот вопрос был принципиален: как очень точно заметил умный Райнандриамампандри, «Вы утверждаете, что, несмотря на полномочия, вы не можете изменить инструкцию премьер-министра. Мы же не можем уступить вам Мадагаскар. Мы желаем знать, что вы хотите». К тому же, по ходу выяснилось, что французы вообще не очень знают, чего хотят: требуя земли сакалава, они называли районы, населенные другими народами, родственными имерина. Неудивительно, что переговоры, худо-бедно протянувшись до мая, в конце концов, кончились ничем; в Париже это восприняли как «удар по чести Франции», адмирал Галибер был отозван, а эскадру принял адмирал Поль Мио, сразу по прибытии заявивший «Я прибыл сюда не обсуждать права Франции, а устанавливать их».

Сказать, однако, можно все. Сделать сложнее. Планы у Мио были воистину наполеоновские: захватить все порты на всех побережьях, продвинуться к столице и захватить укрепрайон Фарафат, но гладко было только на бумаге. К тому же, и «освобождаемые» сакалава по-прежнему не собирались поддерживать «добрых освободителей». Мио это понял быстро, а вот в Париже, куда консул Бодэ слал бодрые реляции в стиле «еще немного, еще чуть-чуть», не понимали. Оттуда шли требования «добивать наглых дикарей, не останавливаясь ни перед какими препятствиями», в связи с чем, — после заявления адмирала «Передайте в Антананариву: или соглашение, или потеряете все», — третий тур переговоров завершился тем же, чем первые два.

Но теперь позиции малагасийцев были гораздо лучше. Новый командующий, — Джеймс Питер Уиллоби, еще один «путешественник», случайно оказавшийся на острове, — имел хороший послужной список, он много воевал в Африке и очень успешно использовал свой богатый опыт, за несколько месяцев подготовив около 15 тысяч бойцов. А параллельно и доведя до «максимально возможного совершенства» укрепления Фарафата, взять который для французов стало насущной необходимостью, поскольку захват второстепенных пристаней никакой реальной пользы не приносили, а все попытки разведки боем на всех направлениях неуклонно срывались.

Что дела нехороши, признавали и сами французы. Даже консул Бодэ, ранее весьма бойкий, писал премьеру Ферри: «Я считаю своим долгом проинформировать ваше превосходительство о неэффективности блокады», — и действительно, хотя эскадра старалась, как могла, англичане и американцы, не говоря уж о простых контрабандистах, снабжали остров всем необходимым. К середине 1885 года французам стало ясно, что так дальше нельзя. Топтаться на побережье было невыносимо, солдаты болели и мерли от малярии, не хватало продовольствия и людей, а в самой Франции после никем не жданного разгрома французов под Лангшоном во Вьетнаме, грянул политический кризис, обрушивший кабинет Ферри.

Война переставала быть популярной, для укрепления «престижа» линии на захвата колоний необходим был крупный и быстрый успех, а поскольку в Индокитае дела шли из рук вон плохо, была сделана очередная попытка «дожать» малагасийцев. То есть: опять переговоры, опять те же условия без всякого компромисса, — и опять война, причем, как ни странно, очень неудачная для французов, потерпевших серию мелких, но досадных поражений от питомцев мистера Шервингтона и м-ра Уиллоуби. А затем – рывок французских войск на Фрарафат, нечто типа генерального сражения… и 10 сентября 1885 года – сокрушительный проигрыш с потерей знамени и отступлением, вслед за чем с трудом удалось удержать Таматаве.

Это, конечно, не был «второй Лангшон», как злорадно писала Times, но в Париже, наконец, поняли, что лукошка с печеньками не будет, и если Райнилайаривуни, человек разумный, в отличие от китайского императора и вьетнамцев, готов идти на компромиссы, этим нужно пользоваться. Потому что иначе может быть хуже. «Райнилайаривуни… пошел на подписание мира только из-за нехватки боеприпасов и вооружения», — признавал позже первый французский генеральный резидент, Ле Мир де Виле, а эту нехватку, пусть с трудом, но можно было восполнить. Поэтому очередной, четвертый уже тур переговоров, — при участии нового консула, месье Патримонио, опытнейшего дипломата, специально отозванного с Ближнего Востока, — пошел конструктивно.

Французы, по-прежнему требуя всего и сразу, теперь, однако, соглашались и на уступки. И серьезные. Королева официально признавалась сувереном всего острова, страшного слова «протекторат» в тексте не было вовсе, а огромная сумма отступных, которую согласилось выплатить королевство, определялись не как контрибуция, наложенная на побежденную сторону, а как «добровольная компенсация». Это, по сути, была победа малагасийцев, но крайне условная, незаметная народу, болезненная, и заплатить за нее пришлось недешево.

Нормандский формат

Ценой, помимо мелочей, стало признание Мадагаскаром права Франции на «заботу о внешних сношениях Мадагаскара» и учреждение поста генерального резидента Франции, который «будет наблюдать за внешними сношениями Мадагаскара, не вмешиваясь во внутренние дела», что в Париже, разумеется, преподнесли публике, как «фактический протекторат». Правда, в приложении уточнялось, что смысл «наблюдения» заключается исключительно в «недопущении уступки территории острова какой бы то ни было державе для создания военной или военно-морской базы», но французы заявили, что признают только свой текст договора. Это, однако, было уже проблемой будущего, — а пока что война завершилась.

Впрочем, замолчали только пушки. Самостоятельность во внешней политике с опорой на Англию отстоять как-то удалось, однако 10 миллионов франков следовало заплатить как можно скорее, а брать их у французских банков, которые готовы были хоть сейчас, но под дикие проценты, означало достаточно скоро оказаться в финансовой петле. Понимая это, Райнилайаривуни, финансист от Бога, искал альтернативу. Хоть в Штатах, которым доверял, хоть в Англии, которую уважал, хоть в Германии, которой не боялся, — лишь бы не в Париже. А кто ищет, тот найдет. В июне 1886 Джеймс Кингдом, очередной «путешественник», предложил помочь с займом в Великобритании.

Он, конечно, был жулик и позже доказал это, попытавшись прокрутить аферу с ввозом в королевство мексиканских пиастров, за что и вылетел с острова, но это предложение было вполне серьезным и премьер дал согласие взять у английских банкиров 20 млн. франков из 7 % годовых. На что крайне бурно отреагировал французский генеральный резидент, а также, совсем неожиданно, молодая королевы, в отличие от предшественниц (кто бы мог полумать?) не желавшая быть вовсе уж марионеткой.

Скандал был громкий, вопрос о займе расколол двор, Лондон, не желая злить Париж, отказался гарантировать возможные потери, и в конце концов, взять займ пришлось все-таки у «Контуар насьональ д’эсконт де Пари», однако в результате маневра с Кингдомом французы выдали кредит под скромные 6% годовых, хотя раньше требовали втрое больше, — а это тоже можно было считать плюсом. Хотя и очень условным. Идефикс Райнилайаривуни, болезненно воспринимавшего все намеки на зависимость от Франции и мечтавшего создать «финансовый противовес» французам, успехом не увенчалась: английское общество «Пью ориентал бэнк корпорейшн», открывшее на острове свои офисы, не получило поддержки у Сити и спустя три года свернуло свою деятельность.

А французы, между тем, работали напористо, нагло, словно никакого договора и не было. Получив право на базу в бухте Диего-Суарес, они быстро освоили территорию, в пять раз большую, чем полагалось по договору, на все запросы и озабоченности делая вид, что только так и надо, а малагасийцам осталось лишь окружить захваченную зону кольцом блок-постов. Потому что, как им внятно объяснили в нормандском Гавре, где состоялись переговоры на эту тему, любые активные действия означали бы войну. Которая, — это сознавали все, — рано или поздно все равно случится, но, — это тоже сознавали все, — чем позже, тем лучше.

Райнилайаривуни нет альтернативы!

Между тем, всем было ясно: французы придут снова, — и власти готовились. А при такой разнице весовых категорий было трудно. К тому же против правительства играли французские банки, а Имерина, что ни говори, только-только начала развиваться. Что-то путное происходило, в основном, в центре, а на периферии страна по-прежнему напоминала «лоскутное одеяло» из районов с разным уровнем развития и различной степенью подчиненности правительству. И кроме того, никто не отменял личностный фактор, раньше работавший в плюс, а сейчас, как все понимали, выцветающий.

Премьер все еще бодрился, напоказ плавал, плясал, поднимался на крутые горы, доказывая, что по-прежнему орёл, но годы не обманешь. Национальный лидер старел, терял хватку, все чаще надолго исчезал, тормозил талантливых людей, приближая и обласкивая безопасную серость, да еще и скрыто враждовал с молодой, амбициозной и не любившей старого мужа королевой (она исподтишка гадила, где могла). К тому же, выплата процентов по займу, взвинтив налоги, обозлила ширнармассы, а во внешней политике многое изменилось к худшему. Если раньше, в крайнем случае, можно было рассчитывать на Лондон, благодаря которому на Берлинской конференции 1884–1886, где делили Африку, вопрос о Мадагаскаре не обсуждали, то уже в августе 1890 державы подписали соглашение, по которому Англия, а впоследствии и Германия признали «право Франции на протекторат над Мадагаскаром».

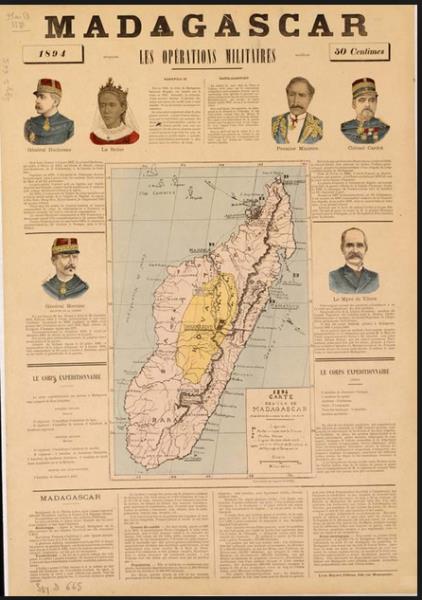

Теперь, когда преграды на пути к покорению Острова исчезли, французское общество требовало активных действий. Буржуа жаждали новых рынков, и 22 января 1894 палата депутатов единогласно постановила «поддержать правительство в осуществлении наших прав на Мадагаскар, восстановлении порядка, защиты наших подданных и уважении нашего знамени». Мадагаскара желали все, включая и тех, кому он был совершенно не нужен. «Не заключать никаких соглашений с королевой хува. Мадагаскар должен быть аннексирован!», — требовало Общество изучения колониальных и морских проблем. На «немедленной аннексии Мадагаскара» настаивали Национальный конгресс французских географических обществ и Ассоциация любителей интересных книг. На таком фоне идея Сельскохозяйственного общества Франции «как можно быстрее установить протекторат над дикарями с Мадагаскара» казалась верхом умеренности и уважения к международному праву.

В сущности, слово оставалось только за Лондоном, — и в ноябре 1894, сразу после сообщения британского правительства о согласии «на включение острова в состав французской империи», палата депутатов утвердила выделение на эти цели чудовищной суммы в 70 миллионов франков. И противопоставить этому катку Имерина мало что могла. При всей динамике развития, малагасийское общество не имело ни начальных капиталов и развитой военной касты, как в Японии или Сиаме, ни жесткой феодальной структуры и векового опыта внешних войн, как в Эфиопии, — а уж о техническом отставании и говорить нечего.

Не радовала и социалка. Разложение духовных скреп влекло за собой непрерывное ухудшение жизни «низов». Нищета, безвозмездные отработки, непосильные налоги и вымогательства, а как следствие, — рост числа разбойников, и это лишь краткий список проблем. Да плюс к тому, многие племена побережья не особо волновались в связи с возможной войной, считая ее для себя совершенно чужой и ненужной, а кое-кто подумывал и о независимости под эгидой Запада. С другой стороны, малагасийская армия была достаточно многочисленной, относительно хорошо вооруженной и занимала удобные для обороны позиции на уязвимых участках побережья.

Уроки минувшей войны пошли впрок. Строились укрепленные районы типа Фарафата, срочно рассылались по берлинам и римам курсанты, закупалось оружие, заработал завод, изготовлявший патроны к карабинам «шаспо», «шнейдер», «винчестер», «ремингтон», артиллерийский парк тоже был неплох (50 новейших орудий, сотня устарелых, но неплохих, несколько сот очень скверных местного производства), — и все это было неплохо, но вот качество личного состава, как ни старались английские специалисты, оставляло желать много лучшего. А время, которого всегда не хватает, поджимало.

Гамбит хуком слева

Французы нарывались открыто, но предельная аккуратность Антананариву позволяла до поры, до времени купировать провокации. В связи с чем, Париж начал повышать ставки, и 16 октября 1894 Ле Мир де Виле, генеральный резидент, предъявил властям страны пребывания «дополнения» к договору 1885: отказ Мадагаскара от всякой самостоятельной внешней политики и концессий без oui из Парижа, предоставление Франции права интервенции и признание «французского варианта» договора единственным правомочным. Согласие означало отказ от независимости, и естественно, Райнилайаривуни отказал, по своему обыкновению, предложив дискуссию, которая могла затянуться на неопределенный срок, — что, естественно, не устроило Париж.

Война стала неизбежной. Впрочем, премьер, старый и опытный лемур, изворачиваясь и хитря до последней секунды, — «Мы не должны позволить втянуть нас в войну!», — предвидел и такой поворот событий, в связи с чем, еще в январе, когда французский парламент принял резолюцию о захвате Мадагаскара, поручил военному ведомству разработать план возможной кампании. Что и было сделано, причем активную помощь местным стратегам оказывали английские и, особенно,американские специалисты, и к осени стратегически важные точки побережья были укреплены, по всем оценкам, очень неплохо.

В общем, право выбора глава правительства оставлял французам, благо, у него самого никакого выбора не было: оставалось только ждать. А французы уже разогнались. И 12 декабря 1894 началось. Французский десант оккупировал Таматаве, малагасийцы в ответ заняли базу Диего-Суарес и выбить их удалось лишь спустя три недели. 15 января 1895 пала Мадзунга: генерал Рамасумбазаха, губернатор провинции Буйна, отошел к форту Марувуай, мотивировав необходимость маневра «важностью обеспечения безопасности королевских реликвий».

В чем-то он был прав (сакалава подчинялись тому, у кого были эти реликвии), однако в руках врага оказался важный порт, идеальная база для высадки врага на восточном побережье , после чего в феврале, марте и апреле весь район был очищен от малагасийских войск и армия вторжения, — 19 тысяч штыков под командованием Шарля Дюшена, ветерана войн в Алжире и Судане, — высадилась без эксцессов. Особой трагедией такой поворот сюжета в Антананариву не сочли: премьер совместно с Райнандриамампандри, лучшим стратегом королевства, заранее разработали план партизанской войны, включая уничтожение продовольственных запасов, до начала влажного сезона и неизбежных эпидемий.

Расчет оказался верен: при всей нелюбви прибрежных племен к имерина, поддержки «угнетенных хува» враг не получил, в связи с чем, вспомогательный персонал пришлось вербовать по всему восточноафриканскому побережью. Не помогли даже листовки на малагасийском языке, сулящие «лояльным туземцам» все блага земные: «Французы идут на Антананариву не для того, чтобы забрать вашу собственность или землю предков, а чтобы заставить хува не угнетать вас. Когда война закончится, будут отменены безвозмездные отработки и армейская повинность… Нужно все изменить к лучшему… Тех, кто будет с нами, Франция встретит радушно, с чувством дружбы, но горе тем, кто будет препятствовать нашим начинаниям!».

Листовка била в самые больные места, и тем не менее, коллаборационистов не нашлось, а между тем, надолго застревать в Мадзунге, учитывая приближение «влажного сезона» генерал Дюшен считал недопустимым. Госпитали были переполнены, солдаты выходили из строя, и как вспоминает один из офицеров, «уже в апреле мы не имели ничего, кроме пайка. Практически невозможно было достать свежие овощи, яйца, птицу».

Чтобы открыть путь в Антананариву и получить возможность обеспечения экспедиционного корпуса, необходимо было овладеть укрепленным районом Марувуай, занятым войсками губернатора Рамасумбазахи. Это и было сделано 2 мая, причем бой, хотя и увенчался успехом, тем не менее, показал французам, что легкой прогулки не будет: малагасийцы долго и успешно удерживали форты, а когда огонь корабельной артиллерии начал наносить им серьезные потери, отступили в порядке, сумев эвакуировать даже наиболее ценные орудия.

Однако проявились и недостатки. В первую очередь, — как отмечали ветераны предыдущей войны, — много ниже стали дисциплина и боевой дух. А премьер, вместо того, чтобы дать популярному в войсках Рамасумбазахе исправить положение (что было вполне возможно), занялся кадровой чехардой, назначив на его место генерала Андриантави, посланного на фронт с приказом любой ценой остановить врага у форта Амбудиманту. Что, как впрочем, всегда, когда речь идет о «любой цене», не получилось: 15 мая экспедиционный корпус атаковал малагасийские позиции, вынудив защитников отойти к форту Маеватанана.

Грозное молчание премьера

Наступило затишье. Местное население, вопреки призывами, вело себя враждебно, постоянно тревожа агрессоров, но больших стычек не случалось, а в Антананариву, меж тем, продолжалась кадровая чехарда. Старость не радость, и Райнилайаривуни, судя по всему, более всего опасался роста авторитета того или иного генерала. Ничем иным нельзя объяснить то, что в обстановке, когда войскам требовалось сильное и уважаемое руководство, премьер-министр надолго замолчал, предоставляя подчиненным искать в своем молчании скрытые смыслы. А когда наконец заговорил, оказалось, что командующим, вопреки ожиданиям назначен не популярный и талантливый Райнандриамампандри ине принц Рамахатра, отлично проявивший себя в прошлую войну, .

Выбор премьера пал на Райниандзалахи, богатейшего банкира, человека лично ему преданного, энергичного организатора, которого французы считали «способным победить», — но он не имел абсолютно никакого авторитета в войсках. В итоге 9 июня после пяти часов боя Маеватанана , так и не дождавшись нового командующего с подкреплениями, пала, однако гарнизон вновь отступил в порядке, сохранив орудия, и влился в подоспевший корпус Райниандзалахи, после чего положение французов осложнилось. Вернее, его осложнили малагасийцы: попытка Дюшена развить успех и продвинуться дальше была сорвана 28 июня около деревни Царасаутра, где войска Райниандзалахи впервые навязали агрессорам встречный бой с переходом в рукопашную, закончившийся, правда, вничью, но показавший французам, что они более смертны, чем предполагали.

Т. н. «большая передышка» затянулась аж до 15 июля, когда, получив подкрепления, экспедиционный корпус смог, — осторожно, прокладывая дорогу и устанавливая блок-посты, — вновь начать продвижение вглубь острова, облегченное тем, что премьер-министр запретил Райниандзалахи проявлять активность. Что было тому причиной, непонятно, — возможно, в Антатананариву не доверяли и «своему человеку», после Царасаутры снискавшему доверие войск, а может быть, Райнилайаривуни рассчитывал, что французы, как в первую войну, остановятся в предгорьях, — но факт есть факт: итогом промедления стало падение (после тяжелого боя 21-22 августа) крепости Андриба.

Правда, Райниандзалахи в очередной раз блеснул талантом, сумев нанести французам чувствительные потери, а затем сохранить под шквальным огнем основные силы и вывести их на новые позиции, но стратегически это, конечно, была неудача. Заслонов перед предгорьями больше не оставалось, путь в Имерину, сердце державы, был открыт, и в середине сентября на столицу двинулась «летучая колонна» — около 5000 штыков с артиллерией. Но шли с трудом. Здесь, в коренных землях королевства, сопротивление малагасийцев усилилось. Крестьяне оставляли дома, уходили в горы, нападали на французские коммуникации и разъезды.

Сражались и регуляры: «поход на Антананариву, — писал корреспондент «Тан», прикомандированный к колонне, — превратилось в непрерывный бой. Мы продвигались, словно по глубокой глине. Мужество хува внушает уважение», но ежедневные бои завершались одним и тем же: после продолжительной перестрелки малагасийцы отступали в надежде закрепиться на следующем рубеже. Многие подразделения были измотаны и деморализованы, штаб утратил контроль над обстановкой, что и неудивительно, ибо командующих было, по сути, двое: Рамасумбазаха, формально отстраненный от дел, не подчинялся «столичному барыге» и вел «собственную войну» по своему разумению, добиваясь тактических успехов, но гробя стратегию.

Теперь вся надежда была на мудрость премьер-министра и королевскую гвардию, однако в столице не решались жертвовать последним серьезным резервом, готовясь к обороне, — так что, время было потеряно: 29 сентября «летучая колонна» подошла к Антананариву и остановилась. Штурмовать большой, напичканный оружием, войсками и укрепленными огневыми точками, подготовленный к уличным боям город командование опасалось. И вполне справедливо: на выручку столице спешили тысячи солдат, вооруженных современным оружием.

Однако сразу после захвата господствующих высот вокруг города и первых залпов правительство впало в панику. Над резиденцией королевы поднялся белый флаг, а через полчаса к французским позициям прибыли послы, имеющие полномочия просить мира на любых условиях, хоть и капитуляции. Баррикады, воздвигнутые горожанами, были разрушены, огонь стих, французы вошли в столицу, 1 октября в Антананариву въехал Шарль Дюшен, а спустя десять дней, подчиняясь истерическим требованиям «именем королевы», Райнандриамампандри, готовый и желавший сопротивляться, выразив правительству категорический протест, передал французам укрепрайон Фарафат.

Тень воина

Итак, все поплыло и треснуло. К немалому, кстати, удивлению Парижа, где капитуляции никак не ждали. Как раз наоборот, прибытие транспорты с солдатами, заболевшими тропической лихорадкой, указывало на то, что экспедиция будет стоить сотен, а то и тысяч жизней. Потери не оглашали, но властям цифры были известны, и оптимизма они не внушали. Тем паче, информация просачивалась, и пресса забила в набат.

В конце сентября влиятельнейшая «Журналь де деба» поставила вопрос ребром, заявив, что овчинка не стоит выделки и «следовало бы решительно придерживаться политики, которая не вынудила бы нас идти на Тананариве», и совершенно справедливым можно считать мнение Ги Грандидье, уверенно указывавшего, что если бы мальгаши в октябре продолжали сопротивляться, «возможно и даже вероятно, что французское правительство прекратило бы экспедицию после захвата Тананариве».

Однако капитуляция королевского правительства изменила все. Несмотря на всеобщее возмущение, — народ хотел и готовился сражаться, — лучшие регулярные части, включая гвардию и полевые подразделения, были вынуждены сложить оружие, а губернаторы провинций, стоявшие за борьбу до конца, по приказу из столицы передавали полномочия коллаборационистам, — в основном, из .«двенадцати семей», элиты элит королевства, хранившей сбережения в банках Парижа и Лиона.

Да и вообще, с ходом войны многое неясно. Большая, относительно хорошо организованная и обученная армия, вооруженная современным стрелковым и артиллерийским оружием, имевшая богатый опыт боевых действий, отличная система фортификаций, многие из которых были практически неприступны для французских войск, ничего не смогла поделать. Знание местности, привычка к климату, изобилие провианта и фуража не помогли.

Почему? Сложно сказать. Только отсталостью объяснить не получится: та же Эфиопия была куда более отсталой, и тем не менее, разгромила итальянцев, да и совсем диковатые зулусы отработали хотя бы одну Изанзлвану. Скорее всего, правы историки, полагающие, что режим бессменного Райнилайаривуни, в которого беззаветно верили и на которого надеялись до конца, изжив сам себя, сгнил изнутри и потерял реальный контроль над страной. Во всяком случае, воспоминания видевших его в эти дни, дают основания принять такую версию.

«Его невозможно было узнать, — пишет, например, Джордж Черри, журналист, проведший в Антананариву всю войну. — За столько лет все привыкли верить в его силу, мудрость, умение всех перехитрить и всех подчинить своей воле, а сейчас казалось, что перед нами какой-то другой человек. Он по-прежнему выслушивал всех, но вместо того, чтобы принять верное решение, молчал, словно скованный страхом. Как мне передали, на предложение переехать в Фарафат или уйти в горы, чтобы руководить боями оттуда, он ответил отказом, с возмущение воскликнув: «Разве вы не понимаете? Ведь в этом случае меня могут расстрелять!»».

Нечто подобное указано и в других мемуарах, авторы которых сходятся на том, что еще за десять лет до того, в первую войну, случись французам дойти до столицы, премьер-министр вел бы себя совсем иначе, но, — сетует Гастон Циранана, — «на седьмом десятке лет мало кто готов на подвиг и жертву, даже если под угрозой дело всей жизни». Возможно, конечно, и не так, — в чужую, тем паче, давно отлетевшую душу не заглянешь, — но факт есть факт: бессменный лидер опустил руки, и вслед за этим государство посыпалось, как карточный домик.

«Люди на улицах плакали навзрыд», — но изменить ничего не могли. Мадагаскару пожинал плоды поражения, признав себя протекторатом. По договору от 18 января 1896, монархия сохранялось, но в качестве мишуры, чтобы Англия не сердилась, а реальное управление от «а» до «я» переходило к генеральному резиденту. Более того, в Париже протекторат оценивали, как переходный этап: уже в ноябре управление островом было полностью передано из ведения МИД министерству колоний.

Об этом в Антананариву, конечно, не знали, но и хижины, и дворцы начали понимать, что происходит нечто необратимое. С местными элитами французы вели себя подчеркнуто хамски: во всех городах разместились гарнизоны, высшие чиновники, подозревавшиеся в патриотизме, лишились должностей, премьером стал некто Райницимбазафи, лебезивший перед Дюшеном, а Райнилайаривуни, несмотря на подчеркнутую лояльность, выслали в Алжир. А тяжесть огромной контрибуции предстояло нести крестьянским общинам, что злило уже не только «верха», но и «низы». В такой ситуации взрыв был лишь вопросом времени, и недолгого.

Без Первого Лица

Первые же недели после занятия Антананриву преподнесли французам неприятный сюрприз. Они, исходя из всего, что знали о ситуации в покоренной стране, предполагали, что капитуляция гаранта стабильности, скрепленная подписью мпандзаки, станет финишем проблем и стартом раздачи лавров. А вышло не так. Судя по дальнейшим событиям, бывший национальный лидер был балластом, мешавшим людям действовать, и теперь, когда его не стало, проблемы у новых властей как раз и начались. Сразу после приказа о сдаче оружия и роспуске малагасийской армии, оглашенного 5 октября 1895 года, в нескольких областях Имерины начались солдатские бунты, причем, как вскоре выяснилось, немало авторитетных офицеров, предвидя такой поворот событий, заранее подготовили арсеналы и создали базы в труднодоступных районах. А вскоре, — после ухода в подполье Райнидафи, бывшего министра оборонной промышленности, взявшего на себя общее руководство, — «меналамба» (красные повязки) развернули операции по всему острову стало ясно, что речь идет не о мятеже, а о хорошо организованном национальном восстании, фактически, втором этапе войны.

При этом еще одним неприятным сюрпризом для французов стало единство малагасийцев: несмотря на посулы оккупантов, обещавших в обмен на спокойствие повышение уровня жизни и отмену тяжких феодальных повинностей, крестьяне из «вудивуна» (вотчин и поместий) вопреки всем ожиданиям, в массовом порядке откликнулись на призыв своих наследственных (и вчера еще очень нелюбимых) «тумпу-менакели». А сверх того, — и уж вовсе нежданно, мятежников поддержали народности, ранее не очень лояльные (а то и совсем не лояльные или подчиненные только номинально) королевству, вплоть до сакалава и жителей крайнего севера, на которых оккупанты рассчитывали, показав и доказав силу, опираться.

Страна, казавшаяся побежденной, встала на дыбы, уже без всяких национальных лидеров. «Нужно было видеть, — писал Шарль Делорб, очевидец и участник событий, — как в этих трущобах под королевским флагом братались в единой ненависти к нам дворяне, их крепостные и даже освобожденные нами рабы». И остановить бурю не было никакой возможности. «Движение… постоянно ширится, — панически докладывал в Париж генеральный резидент Ипполит Лярош, — охватывает все большее число людей. Появилось множество отрядов, вооруженных винтовками систем „шнейдер“ и „ремингтон“, они строят свои базы в лесах Имерины, но не только там. На севере острова мятежников более 20 тысяч человек, на юге перерезаны все дороги, к мятежу примкнули почти все сакалава».

В такой ситуации было уже не до сохранения лица. Протекторат и вообще-то не нравился Парижу, но, имея дело не с «дикарями» какими-то, а с христианским и конституционным государством, la belle France пыталась выглядеть красиво, не подавая повода для критики британским и немецким СМИ. Но теперь на коне оказались сторонники жесткой линии. Так что, 6 августа 1896, когда остров уже полыхал вовсю, французский парламент принял закон об аннексии и официальном превращении его в колонию, а большая часть полномочий получили военные, требовавшие «прекратить глупые заигрывания с туземной элитой» и «преподать урок» аристократии, по мнению вояк, стоявшей за кулисами восстания. В какой-то мере, это соответствовало истине, — многие адриана и чиновники королевской администрации имели контакты с повстанцами и помогали им, — но кто точно, французы не знали, а генеральный резидент Лярош, принимая факты, в «ужасный заговор» не верил, справедливо подозревая военных в интриганстве и требуя доказательств.

А доказательств не было. Даже в июне, когда лейтенант Пельтье, шеф отдела разведки, заявив о раскрытии в столице штаба заговорщиков во главе с генеральным секретарем малагасийского правительства Расандзи, провел массовые аресты среди высшей аристократии, ничем реальным, кроме мутных «показаний», полученных под пытками, его слова подтверждены не были. После чего Ларош приказал освободить арестованных, кроме двух-трех, реально к чему-то причастных, издав, однако, приказ о смертной казни для всех, кто хоть как-то связан с меналамба. Однако после «реструктуризации протектората» из Франции прибыл генерал-губернатор Галлиени, имевший репутацию человека без комплексов, и подули новые ветры.

Вышка для патриотов

Сразу же по прибытии новый царь и бог острова приказал арестовать Саймона Уоллера, чернокожего консула США, так и не признавших оккупацию острова, и дипломат, друживший с многими бывшими министрами, был осужден военно-полевым судом на 20 лет каторжных работ по обвинению в шпионаже (что, похоже, соответствовало истине, поскольку Штатам удалось вызволить его далеко не сразу). Затем было объявлено о том, что обнаружена переписка «ряда высоких лиц бывшего правительства с бунтовщиками», в связи с чем проведены повторные аресты, — и показательная расправа с «ничтожными дикарями» началась. Естественно, — не «дикари» же, — в пристойной форме судебного процесса. Но, конечно, по упрощенной, военно-полевой процедуре.

Центральными фигурами показательного шоу стали полтора десятка аристократов высшего калибра, в том числе уже хорошо известный нам генерал Райнандриамампандри, национальный герой, бывший министр внутренних дел , историк и литератор, считавшийся к тому же «главным англоманом страны», влиятельный принц Рацимаманга и еще восемь знаковых фигур, расправа с которыми, по мысли властей, должна была показать элитам Имерины, что шутить Франция не намерена. В том, что к закону и справедливости судилище не имеет никакого отношения, было понятно всем, даже его устроителям, — позже Галлиени даже назначит семьям жертв огромные пенсии, — но это никого ни в малейшей степени не волновало.

По сути, процесс был фарсом с первой минуты. Реальных улик не было вовсе, а от пресловутых писем за лье несло подделкой, и очень топорной; спустя 70 лет историк Стивен Эллис доказал это неопровержимо, но все ясно было и тогда. Например, одно из них, написанное по-английски и адресованное британскому консулу, содержало грубейшие ошибки, тогда как предполагаемый автор, Райнандриамампандри, мовой Шекспира владел безукоризненно, однако на такие мелочи судьи внимания не обращали. В строку шло всё: и то, что подсудимые открыто позиционировали себя, как патриотов («патриот» определялось, как признание в преступлении), и негативное отношение к оккупации, и «сомнительные» родственные связи, а Райнандриамампандри (трудно поверить, но именно так!) вменили в вину еще и победу над французами при Фарафате в годы первой франко-малагасийской войны.

Абсурд ситуации был настолько вопиющ, что (в те времена слово «честь» еще не все воспринимали, как пустой звук) один из обвинителей, некий капитан д’Э, заявил о несогласии с продолжением процесса, — за что позже был строго наказан, — однако приговоры были написаны заранее, а главным критерием определения степени их суровости считался авторитет того или иного подсудимого в обществе. В итоге, после трехдневного фарса всем подсудимым выписали расстрел. Восьмерым, правда, исполнение отложили, но два основных фигуранта 15 октября были публично казнены, невзирая на ходатайства из Лондона, где Райнандриамампандри имел множество влиятельных друзей. По ходу, официально упразднили монархию, королеву, ни к чему вообще не причастную, поместили под арест и позже (в марте следующего года) от греха подальше увезли в Алжир, не снизойдя даже к ее просьбе о высылке в Париж, жить в котором она давно мечтала, — а генерал Галлиени приступил к политике «эффективного умиротворения». То есть, переводя на общечеловеческий, к тотальному террору.

Войска получили официальное указание сжигать «заподозренные» деревни вместе с урожаем на полях, угонять и убивать скот. Про туземцев в инструкциях речи не было, тут все само собой подразумевалось. Как позже писал Галлиени, «поскольку враг проявлял неразумное упорство, подавлять мятеж хува, к сожалению, пришлось методами, едва ли допустимыми в войне с развитыми нациями». Четко и ясно. Все остальное каждый пусть представит себе в меру собственной фантазии. Но не без смысла: показательно карая имерина, Галлиени одновременно пообещал вождям побережья полную неприкосновенность и даже автономию, если они удержат своих людей от мятежа. И вожди побережья, — в первую очередь, сакалава, — напуганные тем, что происходило на плоскогорье, приняли его условия, отозвав своих воинов из отрядов меналамба.

Противопоставить системной жестокости карателей меналамба ничего не могли. Разве что отвечать французам тем же, но толку от этого не было. Они отступали, терпели поражения, теряли лидеров. В июне, выговорив пощаду своим людям, сдался самый сильный и удачливый партизанский командир, полковник Райнибецимисарака. Конечно, его примеру последовали не все, — как писал капитан Жак Кароль, «Когда восстание казалось почти подавленным, повстанцы все еще удерживали сельскую местность. Умирая от болезней и нищеты, они сражались до конца», — но к лету 1897 года самые непримиримые бойцы ушли в горы. Имерина притихла, а Галлиени с немалым удовольствием сообщил в Париж, что «Теперь, когда после восьмимесячных усилий мы окончательно укрепились на плато, настало время для методичного проникновения на обширные многообещающие территории, прилегающие к океану».

Иными словами, тактика «масляного пятна», — медленного, с полными зачистками районов, — теперь распространялась на те самые земли, вождям которых французы совсем еще недавно гарантировали неприкосновенность, и в первую очередь, на стратегически важное Менабе, княжество сакалава. В принципе, его правитель, старик по имени Туэр, был абсолютно лоялен, однако в 1898-м, местный военный деятель, некий капитан Жорж Жерар решил на всякий случай (мотивировать свое решение он позже так и не смог ничем, кроме «был раздосадован проигрышем в карты» и «болела голова») уничтожить старика вместе с его «столицей», городком Амбикой, — что и было сделано столь тщательно, что, согласно отчету исполнителей, «уцелели четыре девочки, мальчишка, две старухи, более сорока быков и маленькая белая собачка, такая милая, что ни у кого рука не поднялась ее обидеть».

После этого, — с какой бы стати? – не глядя, что собачка не пострадала, красные леты повязал весь северо-восток, и «война капитана Жерара» приняла такой кровопролитный, а главное, высокозатратный (то есть, высоконеприятный для Парижа) характер, что сам Галлиени, оценив убийства в Амбике как «большую политическую ошибку», наказал капитана, понизив в чине. Но сила солому ломит, и к весне 1900 французы сломали хребет сакалава, а к 1903-му, подавив сопротивление племен южной оконечности острова, генерал-губернатор счел возможным сообщить в Париж, что «умиротворение, а по правде говоря, второе покорение Мадагаскара полностью завершено; Республика вправе пожинать плоды доблести ее солдат».

Плюс европеизация всей страны

И начали. Пожинать. В смысле, грабить. Компаниям, вложившимся в войну, а также и просто имеющим мохнатую руку в Париже, раздавали в концессию лучшие земли: «Компани колониаль де Мадагаскар» — 30 тысяч га, «Мессажери франсэз» — 40 тысяч, «Мессажери маритим» — втрое больше. Щедро наделяли и колонистов: они могли завладеть фактически любым участком земли, если местные владельцы не могли документально доказать свои права, а у хува отродясь таких документов не бывало. Снабжение поместий батраками власти брали на себя. И те, кто жаловался на большие налоги королевства и произвол Центра, теперь выли на луну, потому что раньше, как выяснилось, был рай, а теперь его утратили.

К 1903-му каждый туземец платил подушный налог, налог на земельную собственность, на скот, на пользование рынком, водой и тэдэ, — всего 37 налогов, не считая акцизов, — а чтобы никому не повадно было уклоняться, французы возродили «фукунундати», древнюю, уже прочно забытую систему коллективной ответственности — нечто типа колхозов в самом вульгарном понимании, где община была обязана выплачивать нужную сумму, независимо от того, могли ли отдельные крестьяне вносить взнос. В противном случае, штрафовали всю общину, кого-то по жребию посылая на каторгу.

Точно так же, — штрафами и каторгой по жребию, — отвечала община и за пополнение «трудовых армий»: с 1897 года на острове действовало Управление добровольных работ, на которое все малагасийцы мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет обязаны были отпахать 50 дней ежегодно (в период независимости такое бывало, но только в экстренных случаях вроде наводнений, и срок не превышал месяца). При этом, согласно официальным подсчетам Поля Сюо, из десятков тысяч «добровольцев» , мобилизованных на прокладку дорог, лесоповал и бесплатную обработку полей колонистов, около 70% погибали, а «компенсации за мастерство» (некоторым категориям бойцов «трудового фронта» все же платили) были столь мизерны, что набор «наемной рабочей силы» производился насильно.

В итоге, деревни нищали. Рабочей силы не хватало на свои нужды, на полях погибал урожай, постоянное отсутствие кормильца крушило семейные устои, приходили в упадок оросительные системы, а поскольку рис – штука нежная, урожая подчас вообще не было. Крестьяне в массовом порядке переходили на ночной образ жизни, скрываясь от людоловов днем и выходя в поля с наступлением тьмы, а многие и вообще уходили в леса, пополняя скопища бродяг, быстро превращающихся в разбойничьи шайки. Худо было даже бывшим рабам, освобожденным в 1896-м указом Галлиени, — как он сам признавал, «вовсе не из милосердия, но ради пополнения рядов туземной полиции». Как участники карательных акций против меналамба, отпущенники получали наделы земли, но их едва хватало на пропитание, а от налогов никто не освобождал.

Но тяжелее всех пришлось южанам. Они, считаясь наиболее отсталыми, подлежали «ускоренному воспитанию», которым занималась хитрая контора, именуемая Благотворительным Колониальным обществом, а уж эти добрые самаритяне не стеснялись вовсе, — благо воспитуемые, в отличие от имерина, законов не знали. Причем, в отличие от королевских времен, когда центральные власти, тоже не ласковые, все же оказывали помощь в случае стихийных бедствий, французов такими мелочами пренебрегали. Зато выжимать свое они умели. Скажем, некий Жан Шоппи, торговец-благотворитель, обосновавшийся на крайнем юге, запрещал «дикарям» выпаривать соль из морской воды, что они делали тысячи лет, заставляя их покупать соль в своей лавке, а за неподчинение «ускоренно воспитывал» кнутом. И выли все. В такой обстановке новые меналамба не могли не появиться.

Реалии зоны АТО

И они появились. Уже, правда, не в красных накидках, и не в зажатом до упора центре, а на юго-востоке, где жизнь населения при новых условия стала вообще не жизнью, — и судя по всему, уровень подготовки на местном уровне был ничуть не ниже предыдущего этапа, когда у руля стояла столичная аристократия. Во всяком случае, никто ничего не знал аж до ноября 1904 года, когда капрал «туземной полиции» Кутави и еще несколько унтер-офицеров, призвав подчиненных к восстанию, захватили несколько блок-постов, уничтожили посланный на усмирение отряд лейтенанта Баге и двинулись на юг и северо-восток «уничтожать тиранию белых». Ровно в тот же день, что само по себе навевает, призвали сородичей к мятежу против «вазаха» и местные старейшины, один из которых, некто Бефануха, быстро сформировал крупный, хорошо вооруженный отряд и разгромив несколько блок-постов, ушел в горы.

Появились и другие вожди, но хрен с ними; достаточно знать, что действовали повстанцы с самого начала очень умело, организованно и эффективно, причем, — вопреки жутким статьям в СМИ колонии и метрополии, — отнюдь не «уничтожали подряд всех европейцев». Скажем, торговца Шоппи, о котором мы уже знаем, убили, а вот его соседа-пастора, защитили местные жители, сказавшие ликвидаторам, что «Николаесен не француз и всегда был добр к нам», после чего те, извинившись перед норвежцем ушли. Более того, на протяжении всего мятежа неукоснительно, даже в саых отдаленных районах действовал и неведомо кем отданный приказ «Не трогайте ничего у англичан, нам нечего жаловаться на них», и это еще раз говорит о том, что подготовка к мятежу было долгой и тщательной.

Видимо, именно это и позволило «новым бунтарям», вооруженным куда хуже, чем меналамба (максимум кремневые ружья), продержаться целых девять месяцев. А могли бы и дольше: по мнению руководства колонии, бросившего на подавление более 3 тысяч отборных войск при пулеметах, «борьба закончилась только ввиду их физического истощения и отсутствия продовольствия». Да и тогда не очень закончилось, — и действия повстанцев, нанесших «вазаха» больше потерь, чем даже меналамба, вызывали у французов, страх и растерянность, вплоть до опасений за судьбу столицы, поскольку полная поддержка восстания не только податным населением, но и знатью, и частями «туземной полиции» навевала нехорошие ассоциации.

Поэтому, наряду с «ординарными» операциями войк и bataillons territoriaux (все та же тактика «масляного пятна», оправдавшая себя на плато), была сделана ставка на террор, для реализации которого (французы брезговали, а уроженцы острова просто не могли себя заставить) были выписаны арабские наемники, — а уж они комплексами не страдали. «Старуха проявила неуважение, и добровольцы наказали ее, поджарив на вертеле. Мне и Шарлю пришлось заткнуть носы, — писал жене один из колонистов. – Район полностью опустошен, за исключением посевов риса, который созреет лишь через два-три месяца, и тогда мы его при случае соберем… Сам Бефануха по-прежнему неуловим, но могу обрадовать новостью: негодяй получил удар прямо в сердце — его младший сын попал к нам в руки и мухамеды его сожгли. Мальчишка очень кричал».

На фоне такого, согласитесь, просто расстрелы уже как-то не впечатляют. А расстреливали много и за все, вплоть до незнания французского, вслед за тем выставляя на рыночных площадях руки, ноги и головы казненных. И так – со всеми, кто «не подтвердил лояльность», — то есть, не принял активное участие в подавлении или не выдал кого-то из ушедших в заросли. Но даже «подтвердившим лояльность» за «непредотвращение мятежа» полагались порки и бесплатные отработки в лагерях, откуда далеко не все возвращались живыми. Неудивительно, что ряды мятежников постоянно пополнялись: убедившись в правоте Бефанухи, — «Идите с нами; с нами вы или нет, вы все будете убиты», — при приближении карателей крестьяне уводили семьи и скот в леса, а сами брали в руки оружие.

Тем не менее, несмотря на высокие потери, каратели, постоянно получая подкрепления, теснили «новых бунтарей», а террор понемногу оправдывал себя: перепуганные крестьяне начали наводить карателей на след мятежников. В июле местные, желая купить помилование, заманили в засаду и выдали Бефануху, а в августе (тоже по наводке местных) удалось покончить и с отрядом Кутави, упорно сражавшимся в горах. 4 сентября, заполучив ненавистного вождя бунтовщиков, французы дали волю своей пылкой фантазии. Мятежного капрала, упрямо не называвшего никаких имен, «скрутили в паука» (?), на шею навесили деревянную колодку и поместили в яму, где он наутро был «найден мертвым». Так же, «по неизвестным причинам», умерли и многие другие пленники.

На том организованное сопротивление и сломалось, благо, французы, сознавая, что перегнули палку, начали понемногу повышать статус «авторитетных туземцев, способных оказать влияние на подчиненных им дикарей». Но простому люду поблажек не было, а потому многие мятежники, потеряв лидеров, превратились в «садиавахе» (оборванцев) — «семейные» шайки, скрывавшиеся в непроходимых кустарниках и атаковавшиевсе, что движется. Французам они докучали изрядно, однако особой озабоченности не было, — но в 1915-м, когда поборы усугубились в связи с войной в Европе, количество переросло в качество: «Сейчас это уже не прежние воры, — докладывал в Форт-Дофин полицейский комиссар Поль Лафито, — которые удирали при одном виде вооруженных французов, сейчас они сражаются, и сражаются против белых, и бандитов поддерживают все деревни».

Действительно, это уже была партизанская война, с атаками на блок-посты, уничтожением телеграфных линий и, более того, чем-то, похожим на идеологию: «Твой вазаха может сообщить в Цихумбе, Форт-Дофин, Тулеар или Тананариве, что мы здесь останемся, что бы ни случилось… Мы предпочитаем умереть, нежели сдаться вазаха». А когда у «оборванцев» появились ружья современного образца и расследование указало на немецких контрабандистов, французы взялись за дело всерьез, — и к концу года справились. Великая битва за Остров, именуемая историками Двадцатилетней войной, окончательно завершилась. Брать в руки оружие в этом поколение было уже некому. Хотя, с другой стороны, оружие бывает разное…

Актеры разговорного жанра

Знание, как известно, сила. Поэтому туго пришлось и «чистой публике», ни в каких лесах не бегавшей В наследство от королевства с его системой обязательного среднего образования, Республика получила слишком много образованных (нередко и на европейском уровне) «дикарей», бывших чиновников, бизнесменов вплоть до банкиров (совсем нехорошо, потому что конкуренция) и прочего просвещенного люда, который в новых условиях был совершенно не нужен. Они обременяли. Как и вообще малагасийская культура.

Расстреливать по образовательному признаку, конечно, не стали, но направление деятельности определил сам Галлиени: «Из молодых мальгашей надо готовить верных и послушных подданных Франции, а для этого — заняться преподаванием французского языка, исторических, географических и других примеров, которые могли бы выбить из них всякие сказки о прошлом и вдолбить в головы учеников идею величия их новой родины». Гладко, однако, только на бумаге. Политика «абсолютного офранцуживания» вдребезги разбивалась о житейскую реальность. Без туземной обслуги, как посредника и исполнителя на местах, колониальные власти обойтись не могли.

В связи с чем, пусть и вопреки очевидной пользе размальгашивания, «просвещать» все же приходилось. Разумеется, за плату и с тщательным отбором: рекомендовалось обучать детей из максимально лояльных семей, отдавая предпочтение не отпрыскам адриана (их считали обиженными и ненадежными), а выходцам из мелких и средних торговцев-хува и вождей мелких племен. Были и другие оговорки, но, тем не менее, понемногу улита ползла. На старом фундаменте работали школы, для тех, кто постарше, открывались коллегии, в основном, «профильные» (медицинская, педагогическая, унтер-офицерская). Заработавшим хорошие характеристики не возбранялись поездки для продолжения учебы в Европу. Дозволили и благонамеренную прессу «для местных».

Иными словами, началось формирование «интеллигенции нового типа». Как и везде, хоть в немецкой Намибии, хоть в британской Гане. Однако, в отличие от «везде», формировалась эта интеллигенция не на пустом (только-только с пальмы и пасть нараспашку от величия белого человека) месте: матрица у имерина была своя, ее оставалось только «заполнить новым содержанием», а по ходу заполнения, то есть, чтения умных европейских книг, вплоть до Маркса, естественным образом возникали вопросы. Причем, если грамотеи старшего поколения, уже ничего, кроме покоя, не желая, откликнулись на призыв колониальных властей послужить, как служили королевству, исходя из того, что всякая власть от Бога, а жить как-то надо, и ничем не маялись, то молодежь хотела странного.

Вот именно из этой молодежи выдвинулся пастор Равелудзауна, по итогам учения во Франции, Нидерландах, Англии и Норвегии пришедший к выводу, что только отсталость помешала острову сохранить независимость, и уже дома, став учителем и пастором в столичном храме, начавший обсуждать эту идею с учениками и ровесниками-студентами. В 1910-м посиделки превратились в клуб — Христианский союз молодых людей Тананариве и бурные дискуссии на вечную тему «Кто виноват и что делать?».

В сущности, ничего особенного: безобидные просветительские курсы, много красивых слов, много выпендрежа, никаких действий, максимум крамолы — обсуждение статей в официальной парижской прессе, да еще дебаты про Японию, у которой ведь как-то все получилось, но власти вполне предсказуемо усмотрели в этой говорильне намек на возможность угрозы, и подсуетились авансом. По личному приказу генерал-губернатора Оганьера союз был запрещен, а его активисты, пообщавшись с полицией, поняли, что действовать открыто им не дадут.

Со взором горящим

На некоторое время все затихло, а в 1912-м несколько молодых, особо упрямых интеллектуалов, — священники, студенты, журналисты, мелкие чиновники, — создали новую, «тайную» (в том смысле, что не болтали на каждом углу) организацию VVS (Vy – «железо»; Vato – «камень»; Sakelika – «ветвь»), отделения которой вскоре появились во всех крупных городах. Выглядело все это предельно наивно, почти по-детски. Да, в общем, и без почти: древние одежды, ритуалы, скопированные с масонских, условные знаки, птичий язык «для своих», пышные, с воззваниями к богу Андриаманитре и духам предков, да еще и пышные клятвы на крови, копье и земле. И тем не менее…

И тем не менее, это была уже настоящая организация. Без письменного устава и членских взносах (считалось, что в силу высокого сознания все и так будут отдавать все силы и средства общему делу), но уже с регулярными собраниями, стабильным членством и структурой. Да и цели свои, в отличие от клуба, стоявшего за все хорошее против всего плохого, ребята формулировали четко: разъяснять людям, что все малагасийцы – единый народ и обязаны быть патриотами, наращивать силы, привлекая сторонников из всех народностей, регионов и сословий, а в идеале, добиваться автономии. Но исключительно мирными средствами, во славу Франции и только тогда, когда обстановка позволит.

А пока обстановка не позволяла, главным считалось просвещение в духе благонамеренно фронды. И просвещались, и старались просвещать. Публиковали в «туземной» прессе, — «Мпанулуцайна» («Советник»), «Мазава» («Ясный»), «Цара фанахи» («Благонамеренный»), «Фитарикандру»(«3везда»), — статьи с аккуратными намеками. О Японии, сумевшей стать великой державой. О Сиаме, великой державой не ставшем, но успешно вылавировавшим между жерновами. Об Эфиопии, победившей сильную европейскую державу и сохранившей независимость. А также и без намеков: про налоги, которые «кое-где выше разумного», о прошлом, в котором «тоже было кое-что хорошее», и даже о том, что карательные операции на юге «иногда бывают довольно жестоки».

И ничего больше, но все на грани. Грань же была неуловимо тонка, и в конце концов, когда на собраниях зашла речь о пропаганде против мобилизации островитян на европейский фронт, оборвалась: кто-то где-то что-то кому-то сдуру сболтнул, кто-то похвастался, информация попала куда следует, в засветившиеся ячейки полезли умелые провокаторы, и в декабре 1915 по всем большим городам прокатились повальные аресты. Никакая конспирация не помогла: практически одновременно взяли и закрыли весь актив, почти 120 человек, и всех задержанных свезли в Тананариве, где намечалось провести расследование и судебный процесс.

При этом, вопреки строгому указанию хранить всю информацию в тайне, о раскрытии «тайного общества ученых туземцев» кто-то проболтался и среди колонистов начался переполох. По редакциям газет на малагасийском языке пошли погромы, вышел указ об их закрытии, были усилены полицейские патрули. Точно никто ничего не знал, и в воображении колонистов сотня совсем молодых людей превращалась в нечто ужасное и кровавое, типа меналамба, страх перед которыми никуда не делся. А страх добавлял новые страхи, и в конце концов, даже администрация попыталась как-то снизить впечатление, сообщив, что речь идет «всего лишь о разнузданной молодежи». Но уговорам не верили. Слухи множились.

Говорили о раскрытии «штаба южных оборванцев», о «японском следе» и «подготовке всеобщего мятежа и убийства всех французов». Назывались даже «точные даты» — то 1 января, то 15 января, то февраль 1916. Страсти подогревала шпиономания: происки врага видели всюду, а СМИ наперебой взводили массы, стращая колонистов еще и «заговором Германии против Франции». Успокоить общественность и серьезно озаботившийся Париж, было необходимо, поэтому пацанов хватали пачками, — в общем, до пяти сотен, — и расправа предполагалась лютая: даром, что в ходе следствия не подтвердилось абсолютно ничего, судьи получили приказ лепить на всю катушку.

«Мальгаш может быть патриотом только Франции, — заявил на суде генерал-губернатор Гарби. — Даже само слово «автономия» в устах мальгаша есть государственное преступление, и виновные будут безжалостно наказаны. Уверен, правосудие сможет найти им справедливую и скорую кару». И, конечно, предчувствия его не обманули: на основании французских законов, определяющих само обсуждение возможности изменения существовавшего строя как начало реализации антигосударственного заговора, судьи выписали 8 подсудимым бессрочную каторгу. Еще 26 человек получили от 5 до 20 лет, а 170 несовершеннолетних отправились «для исправления» в тюрьму, после чего месье Гарби торжественно объявил, что «последняя угроза законной власти Франции над Мадагаскаром устранена; для этого приняты все необходимые меры».

И верно. Меры были приняты. Отныне «идеалом туземца» считались четыре года обучения, а количество средних школ постоянно снижалось, — к 1920-му всего 14 на весь остров. Причем малагасийский язык в программе отсутствовал, а курс на «преобладание французского» был с червоточинкой: его преподавали так, чтобы учащиеся могли воспринимать «то, что следует», но ни в коем случае не «то, чего не следует». В итоге, как докладывали инспектора, «новые программы дают прекрасный результат: молодые мальгаши, почти потеряв родной язык, с трудом изъясняются и на французском». Жаловаться было некому. И это вполне устраивало власти. Да еще, разумеется, колонистов.

Нет Комментариев