«Бремя белого человека», официальная доктрина, обосновывавшая право европейцев на колонии, сбоев, как правило, не давала. Подтянуть «голых и диких язычников, живущих в разврате и жестокости» до своего уровня, взяв плату всякими вкусняшками, считалось вполне нормальным.

А вот как быть, если вдруг — и не язычники, а добрые, набожные христиане?.. и не голые, а в брюках и сюртуках, причем сидящих вполне естественно?.. и не дикие, а грамотные, прекрасно говорящие на трех языках, да еще и считающие себя «почти белыми»?.. и вовсе не жестокие?

Согласитесь, сложно.

И эту сложнейшую задачу пришлось решать в Юго-Западной Африке немцам.

Впрочем, не будем забегать вперед…

Дети Юга

В свое время, когда ЮАР был еще не той ЮАР, что сейчас, но уже к тому шло, в связи с чем, белым приходилось как-то обосновывать свои претензии на стоять у руля, одним из главных аргументов в спорах с «черными» идеологами было: «Не мы тут понаехавшие, а вы; мы, в отличие от вас, коренные». И это была чистая правда: ни коса, ни зулу, ни ндебеле, — короче говоря, никто из банту, которых нынче на Юге Африки подавляющее большинство, — аборигеном не был: все они пришли, когда буры уже были тамошними, незадолго до британцев. Однако сказать , что буры явились на пустое место, тоже нельзя: бескрайний вельд к их приходу давно уже был населен «койсанами» — племенами койкоин, позже известными, как готтентоты (самоназвание «нама» или «красные люди», поскольку цвет кожи у них, в самом деле, красноватый), тоже пришедшими издалека, но в стародавние времена, и потеснившими аборигенов – народ сан (они же бушмены). И вот к ним-то в середине 17 века как раз явились переселенцы из Голландии, позже названные бурами, но сами себя именовавшие и поныне именующие африкаанерами, то есть просто «африканцами».

Как складывались отношения? А по-всякому. Бушменов, прочно сидевших в палеолите, пришельцы за людей не считали вовсе, отстреливая, как диких зверей, травящих посевы и губящих скот, а с койкойн, промышлявшими скотоводством и обладавшими кое-какими навыками работы с металлами, а понемногу уже и обрабатывавшими землю, попытались установить отношения по схеме, предписанной Ветхим Заветом: мы хозяева, вы рабы. Но получалось не всегда: койкоин были очень храбры, свободолюбивы, в рабстве, подобно индейцам, не выживали, а если дрались, то дрались до конца. В итоге, за полтора века войн и стычек некоторые «красные племена», — кочоква, горингайиква, гайноква, хесеква, кора, — жившие в районе Капштадта, а потому совсем лишние, исчезли с лица земли, прочие же, поставив себя, как-то нашли общий язык с белыми соседями. О слиянии, естественно, речи не было, — буры были принципиальными расистами, — но сосуществование наладилось: койкоин охотно принимали христианство, выучили голландский, ставший у них вторым родным, а то и единственным, исконным именам предпочитали европейские, и что интересно, охотно отдавали дочерей бурам в наложницы. Это было выгодно и считалось престижным, так что, в конце концов, из потомства от межрасовых связей сформировались многочисленные «бастеры», — кланы метисов, — «рехоботеры», «бетаны», «орлам», считавшие себя «почти белыми», но и не отрицавшие родства с койкоин.

Короче говоря, за пределами бурских владений бурлил котел, традиции плавились, возникали новые союзы, — далеко не дикие, законы истории вели народ нама ровно туда, куда и должны были вести, — и в начале 19 века, наконец, случилось. Некий Ягер Африканер, один из вождей орлам, потерявший землю и скот, потому что жил слишком близко к Капштаду, убил бура, отнявшего у него наследие предков, и, объявленный вне закона, бежал на северную границу, где собрал крупное «коммандо» и занялся налетами на фермы белых. Поймать его не получалось, рейды его хлопцев ломали всю систему бурской обороны от северных банту, и в конце концов, власти Капштадта сочли за благо предложить сильному степному вождю помилование, мир и дружбу. Чем мудрый Ягер и воспользовался, в 1815-м крестившись и став Христианом, а также доверенным лицом властей Капской колонии, ответственным на покой на фронтире. Престиж его клана после этого, естественно, вырос до небес, а что грабить белых теперь было как-то неловко, так это с лихвой возмещалось монополией на посредническую торговлю. А поскольку дела Христиан вел честно и порядок поддерживать умел, в скором времени все местные «красные» признали его кем-то типа мирового судьи, и он доверие вполне оправдывал, под старость передав руль старшему сыну, Клаасу, по прозвищу «Йонкер» (Молодой Господин»), под которым Клаас и вошел в историю.

Капитан первого ранга

В 1825-м (старого Ягера уже не было на свете) Йонкер с братьями получили лестное предложение: нама, обитавшие на западе, — юг нынешней Намибии, — пригласили их поселиться у себя, помочь помириться враждующим кланам, а заодно и приструнить соседей – большое и сильное, хотя и раздробленное племя гереро, «черных» банту, лет за тридцать до того прорвавшизся с севера через земли койкоин и поселившихся в уютных оазисах южного Намиба. Йонкер не отказал. Соседство с бурами (а уже и англичанами) его тяготило. Как по объективным причинам (он не любил быть в подчинении у кого угодно), так и по субъективным: из всех «бастеров» орлам были «самые белые» и нежелание настоящих белых признать их своими Молодого Господина бесило. Так что, к концу третьего десятилетия 19 века, поселившись межд современными Виндхуком и Рехоботом, Йонкер стал понемногу наводить в округе свои порядки. Имея мушкеты, лошадей, фургоны, добрые отношения с белыми, а главное, светлую голову и твердую волю, это оказалось не так уж сложно. Даже без кровопролития. Орлам быстро стали своими, обложили данью за охрану соседей, побили «буянов», отняв в наказание часть пастбищ, а потом подчинили даже некоторые кланы гереро. При этом никто особо не сопротивлялся: признать зависимость от Йонкера означало получить доступ к таким вкусностям, как безопасная торговля, помощь в освоении новых оазисов и так далее. И что важно, Йонкер, мало того, что по характеру совершенно не был тираном, но и вообще на абсолютную власть не претендовал, даже притом, что располагал двухтысячной постоянной армией.

Более всего «сообщество», созданное уже не очень «молодым» господином и к началу 1830-х годов объединившее большую частью центральных и южных районов нынешней Намибии, напоминало конфедерацию кланов, подчиненных общепризнанному моральному лидеру. Семь крупных (500-1000 душ) «семей», каждая во главе со своим «капитаном» и его дружиной («коммандос»), — от 50 до 200 конных воинов, — избираемый ими раад («общий совет») из капитанов и родовитой аристократии, и даже собственными писаными «конституциями», определявшими права и обязанности граждан. Весьма демократичные, кстати сказать, по сравнению с многими конституциями тогдашней Европы.

Вот, скажем, классический пример: «Власть капитана передается по наследству старшему сыну, ему помогают два советника, которых назначает он сам, и 10 судей, выбираемых гражданами. Каждый год переизбирается половина судей, но никто не может быть судьей более двух лет подряд. Гражданином считается тот, кто владеет ружьем, пятью коровами и пятьюдесятью козами, не нарушает порядок, чтит Христа и подчиняется закону. Не имеющие такого имущества, являются слугами. Гражданин вправе беспрепятственно высказывать свое мнение на общем собрании, где обладает правом голоса, и обязан участвовать в войнах и общественных работах. Никто не может быть рабом. Слуги также являются свободными людьми, но, чтобы покинуть своего господина, они должны договориться с ним. Если же им это не удается, дело передается судье. Слуги так же могут стать гражданами при следующих условиях…»

Итак, как видим, военная демократия. В виде конфедерации нескольких автономных «капитанств» с коллегиальным органов во главе. А во главе этого коллегиального органа, естественно, вечный и несменяемый Йонкер, с 1840 года обитавший в стольном поселке Винтерхук (Виндхук), очень быстро разросшемся и всего лишь через два года после основания превратившимся в большой (2000 жителей!) город. В принципе, это было если еще и не государство, то, во всяком случае, нулевой цикл его создания, и свой процент пользы получали все. Скот плодился, охота на слонов и страусов процветала, транзит из Капа считался «священной коровой», — а когда Йонкер Африканер проложил грунтовую дорогу из Виндхука к океану, где англичане основали порт Уолфиш-Бей, дело и вовсе пошло в гору. Уже к началу 1850-х «страна Йонкера» ежегодно поставляла на мировой рынок 10-12 тысяч голов скота и слоновой кости на сумму свыше 20 тысяч фунтов. Средства, по тем временам, огромные. Соответственно, пополнялись и арсеналы, и склады, начались ярмарки, а вскоре появились и белые миссионеры, которых Йонкер привечал, особую симпатию выражая немцам, в отличие от англичан и буров, пока еще ничем худым себя не зарекомендовавшим.

Миссия выполнима

Чтобы понять суть дальнейшего, давайте слегка отклонимся от темы. В сущности, «красные» в проповедях не нуждались. Они давно уже были христианами, причем, весьма богобоязненными, даже немного начетчиками, — а с их подачи стать христианами желали и гереро, — однако с конкретикой имела место серьезная напряженка. Основа вероисповедания, безусловно, кальвинизм, однако, поскольку бурским пасторам не верили, а толковали Писание в соответствии с традициями и реалиями жизни, кальвинизм этот был, скажем так, хрупок. А понимание своего «невежества» и потребность в правильном толковании Слова Божьего весьма угнетали. Поэтому появление в Виндхуке германских слуг Божьих из Рейнского миссионерского общество и Йонкера, и «капитанов», и обычных «граждан» обрадовало. Тем паче, что они, в отличие от скучных и надменных буров, умели подать себя и свои идеи красиво, с учетом местной специфики.

В 1840-м первые немецкие пасторы появились в поселках нама, в 1842-м начали окучивать земли гереро, и ничего, кроме пользы не приносили. Учили, лечили, подсказывали, советовали, стараясь по максимуму сблизиться с капитанами, — и вот это, в конце концов, начало сердить Йонкера. Не потому даже, что миссии поддерживали тесные связи с форпостами немцев на побережье, — так далеко глава раада вряд ли заглядывал, тем паче, что эти форпосты были пока что невинными факториями. Скорее, по той причине, что капитаны, пригревшие «рейнцев», и вожди гереро, считавшихся не «гражданами», но вассалами орлам, — постепенно начинали вести себя как-то чересчур независимо, не просто апеллируя при этом к заветам Всевышнего о всеобщем равенстве и свободе воли, но и щеголяя цитатами из Библии, — и в 1850-м Йонкер, не раз уже публично называвший немцев «шпионами Капского правительства», пришел к конкретному решению.

«Рейнским братьям» было официально заявлено, что «Вы хотите сделать с нама то же, что вы сделали с людьми Малой страны Нама, — отнять у нас нашу землю» и велено выметаться из Виндхука, подданным — строго воспрещено иметь с ними дело, а глава раада приблизил к себе их конкурентов из «Уэлслейского братства», благо они, англикане, подсказали ему дивную идею, решавшую все вероисповедные сложности одним махом: взять за пример Генриха VIII и объявить себя главой «национальной церкви». Что и было сделано, причем, в отличие от британских монархов, глава раада стал совершать богослужения лично, став, таким образом, сам себе архиепископом, — чему подданные только обрадовались, ибо теперь все стало на свои места. К тому же капитаны тоже сделались чем-то типа епископов в своих «капитанствах», что их вполне устроило. В прогаре оказались только «уэлслейцы», слишком уверовавшие в свое влияние на Йонкера, начавшие давать ему рекомендации, с кем дружить, в императиве, и в связи с этим очень быстро выставленные из Виндхука. Куда спустя какое-то время, — ведь свято место пусто не бывает, да и должен же кто-то учить детей, лечить хворых «умными снадобьями» и помогать правильно молиться, — после долгих просьб вернулись «рейнцы», сделавшие все необходимые выводы.

Ломать не строить

Дальнейшее развитие событий, полагаю, очевидно, и поскольку оно было объективно, остановить процесс не мог никто, даже Йонкер. Само процветание конфедерации работало против нее: отдельные капитаны, сидевшие на особо лакомых торговых путях, считали, что им недодают мяса с собираемых пошлин, вожди гереро тяготились своим не совсем равноправным статусом и так далее. А на все это невнятное, но нарастающее недовольство бальзамом ложились рассуждения тихих «рейнцев» о праве наций на сопротивление и диктаторских замашках стареющего главы раада. В итоге, к середине 50-х в конфедерации, до тех пор сплоченной, начались движения. Заволновались гереро, вынудив Йонкера перенести резиденцию из Виндхука в городок Окахандью, поближе к вассальным землям, однако как только глава союза оказался далеко от столицы, подняла голову оппозиция в рядах нама: открыто о недовольстве заявили влиятельные капитаны Йозеф Гайкхаун и Вильгельм ван Свартбой, по всем вопросам советовавшиеся с пастором Францем Кляйншмидтом. А тут еще, в придачу ко всему прочему, геологическая экспедиция из Кейптауна обнаружила в краю нама солидные залежи меди, — и рвануло. Поскольку отчисления с каждой тачки руды составляли 1 капский фунт, а тележек было много, капитан Йозеф заявил, что лицензия от Йонкера, конечно, хорошо, но без еще одной лицензии от него, как главы клана гайкхаунов, никто никакой меди добывать не будет.

Кто сделал первый выстрел, потом, по общему уговору, выяснять не стали, но выстрел был сделан, и на протяжении почти всего 1857 года в краю нама шла настоящая война. С реальными, а не как раньше, до первой крови, стычками, — и Йонкеру, срочно вернувшемуся в Виндхук, пришлось приложить все силы для усмирения непокорных, у которых, странное дело, откуда-то появилось очень много оружия (хотя закупки огнестрела были монополией раада). Тем не менее, Йонкер справился. Благо, хотел не наказания бунтарей, а мира. 9 января 1858 года в поселке Хоачанас при посредничестве «рейнских братьев» были подписаны «12 статей» — формально мирный договор, а по сути, конституция конфедерации нама и гереро. Йонкер стал пожизненным главой союза кланов с правом передачи поста по наследству, но полномочия раада сильно расширялись, а Йозеф Гайкхаун стал «первым замом», — и это, в общем, было серьезным шагом к настоящему государству. Но чисто теоретически. В реальной же жизни «военная демократия» держится исключительно на харизме лидера, — а Йонкер, что там ни говори, пойдя на компромисс, дал слабину.

Дальнейшие два года стали периодом разброда и шатаний. Никаких мятежей, полное уважение к старом лидеру, — и явная подготовка к моменту, когда его не станет. В 1860-м капитан Йозеф, по праву «второго лица», но вопреки ясно выраженной воле Йонкера, начал поставлять в Кап слоновую кость и перья страуса, нарушив тем самым «государственную» монополию. Другие капитаны понемногу подминали под себя племена гереро, считавшиеся личными вассалами Йонкера, — а сам Йонкер, делая вид, что все замечательно, занялся походами на север, в земли соседей-овамбо, как полагают исследователи, стремясь сделать их новой базой для наведения в стране порядка. Однако не успел. 18 августа 1861 года глава раада нама скончался, предположительно от оспы, в соответствии с «12 статьями» передав пост и власть в Виндхуке старшему сыну Кристиану, которого все капитаны признали главным, отказав, однако, реально подчиняться. Как и «личные вассалы», гереро, провозгласившие самостийность, нашедшие общий язык с немцами побережья и под руководством талантливого вождя Камагереро разгромившие войска Кристиана Африкаанера в трех, — 1863-й, 1865-1, 1867-й, — сражениях при Очимбингве. С этого времени конфедерация стала фикцией. Гереро обрели независимость, полностью незалежны от Виндхука стали «капитанства», а в 1865-м ослабевших орлам потеснили еще и новые поселенцы – «почти совсем белые» рехоботеры, изгнанные англичанами с Оранжевой реки. И все понемногу, воевали со всеми, стремясь урвать чем побольше из наследства Йонкера, — благо, при каждом капитане прижился «рейнский» миссионер, у каждого миссионера были добрые друзья в немецких факториях на побережье, а эти друзья охотно поставляли в «капитанства» любые виды огнестрела. Вот когда речь шла о гереро, вопросы возникали, — а для нама с дорогой душой. И до поры, до времени – не более того. Ибо всему свое время…

Дранг нах Зюден

Германия всегда хотела иметь колонии, даже когда самой Германии не было. Еще в Средние века купцы из Аугсбурга пытались зацепиться за Венесуэлу, но не удержались, позже крошечная Курляндия основала фактории в Гамбии, но тоже «не шмогла», затем Пруссия построила крепость в Гане, — вновь пшик, и даже категорически сухопутная Австрия в XVIII веке сколько-то лет владела кусочком Сомали. Но тяга-то никуда не делась, а в XIХ веке, когда немецкие земли нач али сползаться воедино, так и вообще поползла в гору. Правда, самые дальновидные политики, типа Отто фон Бисмарка, не видели в этой идее смысла, здраво полагая, что затраты точно будут велики, а насчет доходов непонятно, да и в Европе дел полно, однако «просвещенные элиты» требовали «быть как Англия». В целом, общие настроения вполне укладывались в формулу, позже отлитую в бронзе Бернхардом фон Бюловым, одним из преемников Железного Канцлера, — «Мы требуем себе место под солнцем», — и мудрый Бисмарк пошел навстречу. Оговорив, правда, два условия: (а) не провоцировать конфликты и брать только то, что еще никем не присвоено, и (б) доверить проект инициативным частникам, оставив государству только общий контроль и защиту «инвесторов».

На том, в итоге, и достигли консенсуса: частники столбили участки, а Берлин, если все было в порядке, объявлял заморские земли своими. Были, правда, и сложности. При всех восторгах «просвещенной» части общества, рядовые гансы и фрицы совсем не горели желанием осваивать экзотику. Эмигрировать, в принципе, не отказывались, и эмигрировали в немалом числе, но стремились в места, уже обжитые, — в обе Америки, в Австралию, а вот в Африку соглашался мало кто. При всей агитации и при всем несомненном трудолюбии, перспектива строить новую жизнь невесть где, в окружении диких людей, хворых неведомыми болячками, не вдохновляла. Так что в 1882-м, когда проект, наконец, стал государственным и получил финансирование, желающих ехать в колонии оказалось всего 5 тысячи, да и спустя 30 лет охочий люд валом не валил. И все же, по мнению «верхов», рано или «поздно», когда выгода от риска окажется достаточно солидной, «низы» не могли не откликнуться, — и процесс шел. Без спешки, по-немецки пунктуально, предельно внимательно следя, чтобы ненароком не влезть в зону чужих интересов, «частные предприниматели» изучали на тот момент ничейные территории, прикидывая, стоит ли овчинка выделки. И разумеется, — еще до этих первых ласточек, — осваивались в перспективных землях отцы-миссионеры, в основном, из того самого «Рейнского общества», о котором речь уже шла, ставя первые вешки для тех, кто придет после них. Так что, надо отметить, мудрый Йонкер Африкаанер, не доверяя добрым и полезным немецким пасторам, был не так уж не прав.

Впрочем, не будем забегать вперед. Пока что, изучив реалии Юго-Западной Африки, пообщавшись с «рейнцами» и проведя предварительную работу, в дело, еще считавшееся авантюрой, включались первые энтузиасты, готовые рискнуть собственными средствами, — и среди них Адольф Людериц. Не слишком удачливый торговец табаком из Гамбурга, готовый на все, чтобы расплатиться с кредиторами и разбогатеть, он, высадившись в конце 1882 года на юге нынешней Намибии и, найдя общий язык с вождем местных нама, купил у него участок земли на побережье с удобной бухтой Ангра Пекена. К слову сказать, заплатил щедро: «капитан» Йозеф Фредерикс был грамотен, опыт общения с белыми имел и цену земле знал, так что уступил свое аж за 600 фунтов плюс 260 исправных ружей. И тем не менее, просчитался: в купчей было прописано «50 миль», а нама знал только об английских милях, совершенно не представляя, что есть еще и германские, а потому, не обратив внимания на небольшую пометку в документе, — и таким образом, во владении немецкого партнера оказалось впятеро больше земли, чем Фредерикс собирался продать.

Итак, незадачливый «капитан» остался с носом, а довольный Людериц, имея после сделки в обрез на билет, срочно отправился в Берлин, — уже десять лет как столицу Рейха, — где добился аудиенции у канцлера и предложил кайзеру «свое законное владение» за умеренную сумму. На сей раз Железный Канцлер проявил интерес: в апреле 1884 года Берлин уведомил Лондон, Париж и Лиссабон, что «берет Юго-Западную Африку под защиту», на юга отправились фрегаты «Лейпциг» и «Элизабет», и 7 августа над бухтой Ангра-Пекена поднялся германский флаг, а «временно уполномоченный» Густав Нахтигаль, известный путешественник и личный друг Бисмарка, начал переговоры об «охране» с местными вождями. Что до херра Людерица, то он, получив солидную компенсацию и расплатившись с долгами, отправился ловить новую звезду вглубь континента. Где два года спустя, во время купания в Оранжевой реке, его и съел крокодил.

Ориентировка на местности

А теперь, — пока херр Нахтигаль округляет владения, честно покупая у местных вождей участки земли за добротные немецкие товары, — давайте коротко поговорим о земле и людях. Даже если что-то повторим, не страшно. Да и, тем паче, особо описывать нечего. Огромный, — почти вдвое больше будущей метрополии край, — практически весь засыпанный песком. Вдоль побережья — полупустыня, восточнее, вглубь континента, удушливая Калахари, где жить нельзя, а про алмазы, главное богатство пустыни, еще никто не в курсе. Порты неудобные, над единственной приличной бухтой, Уолфиш-Беем, — «Юнион Джек». На юге – невысокие каменистые горы. Но, правда, и несколько больших оазисов на юге, на севере и в центре, очень удобных для скотоводства, однако годящихся и для земледелия, — в общем, примерно 1,5% общей площади. И как уже говорилось, — люди. На севере — «черные» овамбо (около 60 тысяч), диковатые, жившие сами по себе и молившиеся своим богам. В центре — «черные» гереро (раза в полтора больше),экс-вассалы Йонкера, еще «природные», но изрядно затронутые цивилизацией. И наконец, тоже в центре и на юге — «капитанства» нама, по уровню развития почти на уровне буров (где-то 25 тысяч душ). Да еще бушмены и очень отсталые дамара, которых в расчет никто не брал. Плюс «бастеры» («бастарды») всех оттенков, от «почти-почти совсем белых» рехоботеров до «белых совсем немножко» вельдшундранеров.

Мешанина, согласитесь, та еще. И со всеми этими народами немцам предстояло как-то налаживать отношения, причем, — поскольку было их очень мало, — на первых порах не очень раздражая, но притом наращивая земельный фонд. Чем и занялся сменивший Густава Нахтигаля, которого пост главы администрации изрядно тяготил, первый уже не «временный», а полноценный глава колонии Генрих Гёринг, — к слову сказать, отец Германа Гёринга, представлять которого, думаю, излишне, — опытный дипломат, управленец и, судя по всему, не сторонник крайностей. Впрочем, возможно, потому его и выбрали: учитывая соотношение сил (немцев было совсем немного), время сторонников крайностей еще не пришло, работать с туземцами следовало тонко: покупки второсортных участков на побережье ничего не решали, нужны были хорошие земли, а кроме того, Берлин требовал добиваться от местных вождей признания протектората (это называлось «договорами об охране»), но вождям и так было хорошо. Будь жив Йонкер или удержи его наследники контроль над подчинявшимися ему племенами и кланами, задача была бы невыполнима в принципе, но…

Но за 20 лет, минувших со дня смерти «капитана над капитанами» многое изменилось. Войны между гереро, больше не подчинявшимися нама, и нама, пытавшимися вернуть власть над гереро, а также внутри самих нама, между орлам и другими кланами, активно подогреваемыя «рейнцами», в 1870-м завершились соглашением о мире. И этот мир поставил точку на каком бы то ни было единстве. А поскольку оставалось еще немало нерешенных вопросов, — о земле, о том, кто главнее кого, и тэдэ, — у немцев, явившихся аккурат когда противники вошли в клинч, были все шансы предложить себя на роль арбитра, чье мнение решающее, — тем паче, что послушные всегда могли рассчитывать на помощь в борьбе с непослушными, а вооружены немцы, хоть и малочисленные, были отменно. Таким образом, поддерживая то один клан, то другой, а взамен предлагая всего-то подписать договор «об охране», да еще «подарить» немного земли, херр Гёринг за пять лет смог кое-чего добиться: под протекторатом Рейха оказалось десятка полтора племен и территория колонии выросла в семьраз. А поскольку, как известно, нельзя объять необъятное, и отношение к разным племена было разное. Бушменов и горных дамара, как «дикарей», просто шпыняли и отстреливали, благо все прочие туземцы, и «черные», и «красные», их тоже за людей не считали. Рехоботерам, «самым-самым почти белым», и прочим «бастерам», дали понять, что считают их «кандидатами в немцы», взамен получив вечную, на все времена преданность. Овамбо, жившие далеко на севере, херра Гёринга интересовали мало, а с нама, характер которых оценили быстро, вели себя уважительно, стараясь не раздражать. Зато гереро предстояло отдуваться за всех.

Эпоха пряника

Ничего личного. У «черных» было много скота и хорошая земля, то есть, готовая приманка для потенциальных колонистов. Все это добро надлежало так или иначе отнять, а владельцев, считавшихся способными к труду (нама, а тем паче бушмены, таковыми не считались), приучить к тому, что судьба батрака тоже достойна. Задача была не проста, — гереро, недавно обретя свободу, этой свободой дорожили. В связи с чем, приходилось лавировать, — и тут очень кстати оказалось то, что ни сам херр Гёринг, ни первые колонисты не страдали расизмом. Что, в общем, не странно: конечно, идеи месье Гобино в берлинских салонах уже входили в моду, однако на низах германское общество ими еще заражено не было, так что, на первых порах, властям колонии помогла сама жизнь. Поскольку сорви-головы первой волны были, в основном, холосты, нужны были женщины. Но белых женщин было исчезающе мало, а которые были, все замужние, а потому мужики обзаводились любовницами из местных благородных семей, благо черные были христианами, а дамы гереро миловидны и, как правило, при хороших фигурках. Более того, многие, пожив вместе и убедившись, что избранница того заслуживает, брали сожительниц в законные жены. Пасторы не видели в этом худа, колониальные власти в дела семейные не вмешивались, а дети от таких связей, согласно закону, записывались в церковные книги и матрикулы, как граждане Рейха. Позже, правда, многое изменилось, и такая практика была запрещена, но это было уже иное время.

Как бы то ни было, задачи, поставленные херру Гёрингу руководством, следовало решать, и он их решал. На первых порах, поскольку сил заставлять не было, в основном, по-хорошему, с помощью «рейнцев» подкупая мелких вождей товарами, подчеркнутым уважением и обещанием защитить от наездов сильных соседей. И мелкие вожди охотно откликались, поскольку от немцев опасности не видели, а вот соседи были вполне объективной реальностью, данной бедолагам в совершенно ясных ощущениях. Йонкер уже давно стал преданием, могущество орлам кануло в Лету, но свято место пусто не бывает, и на роль первых парней на селе появились новые претенденты. На севере интересовавших немцев земель херру Гёрингу мешали гереро, за немногими исключениями объединенные мудрым старым Камагереро, никаким белым не доверявшим, а на юге возникла еще более серьезная проблема: среди «капитанств» нама, на разобщение которых так удачно поработали миссионеры, выделился клан витбоев во главе с харизматичным и амбициозным Хендриком.

О нем, впрочем, мы еще будем говорить часто и подробно, а пока что отметим одно: витбой явно метил в новые Йонкеры, ничуть того не скрывал, понемногу прижимал соседей, и в переписке с Берлином херр Гёринг определял его как «весьма опасную фигуру», — но все же задачей номер один оставались гереро, и этот вопрос предстояло решать чем скорее, тем лучше. Тем паче, линия херра Гёринга, — «рубята, давайте жить дружно», — к началу пятого года существования колонии практически исчерпала себя: немецкие агенты и новое поколение «рейнцев» на местах уже вело себя настолько грубо, что «черные» начали что-то соображать, — и в 1888-м, собравшись по предложению Камагереро в поселке Окаханджа, вожди гереро обвинили немцев во враждебных намерениях, денонсировали большинство «охранных договоров» и присягнули на верность Камегереро. А тот, приняв присягу, повелел всем немцам, даже миссионерам, покинуть подвластные ему территории. В общем дом, построенный херром Гёрингом, зашатался, — и глава колонии, вернувшись в Людериц, честно доложил в Берлин о том, что с ситуацией, не будучи военным, справиться не может.

Здесь могут водиться тигры

Просьбу херра Гёринга берлинские инстанции удовлетворили далеко не сразу, предложив не сваливать с себя ответственность, а решать вопросы в рамках полномочий, — а чтобы решать вопросы было легче, в колонию прислали первый регулярный отряд – 100 солдат. Немного, зато при нескольких пулеметах и паре орудий.

Этого, безусловно, не хватало для большой войны, но было более чем достаточно, чтобы показать местным, что немцы, ежели чего хотят, свое обязательно возьмут. На рубеже земель гереро возникли первые блок-посты, перегоняемый скот тщательно проверяли на предмет эпизоотий, забивая десятки голов, а когда какие-то кланы выражали протест или, того пуще, начинали возражать активно, их поселки навещали немецкие отряды, расстреливая все, что шевелится. При этом, однако, проявляли определенный такт: стада старика Камагареро и поселки его людей не трогали. А главное, предложили верховному вождю «черных» помощь против «красных», все еще считавших гереро своими вассалами, и старик, из всех белых доверявший только англичанам, оказавшим гереро помощь в освободительной войне, пошел на сделку, признав «борьбу с эпизоотиями» правильным делом. За что сегодня многие историки именуют его политику «недальновидной», но это с высоты лет ясно, а в тот момент иного варианта, по сути, не было: как ни опасался Камагареро белых, в одном, но важном аспекте его и немцев интересы совпадали. Была на то весьма веская причина, и имя веской причине было Хендрик Витбой, пятый сын Мозеса Витбоя, близкого соратника Йонкера Африкаанера.

Чуть в сторону. Как мы уже знаем, уход гереро из-под власти наследников Йонкера и мир 1870 года означал распад «державы орлам»; клан африкаанеров, уже и не мечтая о былом величии, радовался и том, что удержал за собой Виндхук, а «капитанства» нама зажили своей жизнью, выясняя, кто теперь на деревне главнее. И понемногу выяснилось, что главнее всех – клан витбоев, капитан которого, тот самый Хендрик, даже не думал скрывать, что, — как писал он сам, «желает вернуть красным людям все, ими утраченное». То есть, «раад», которому подчинялись бы все кланы «красных», и гереро в качестве данников. Плюс, безусловно, никаких немцев нигде, кроме, — раз уж так вышло, хрен с ним, — факторий на берегу океана. И никаких компромиссов. «Это моя земля, и я не хочу иметь ничего общего с белыми людьми». Точка. Хотя, под «белыми» все-таки подразумевались немцы: о бурах в огромной переписке Хендрика (она сохранилась) почти не поминается, а к англичанам, судя по той же переписке, он относился с умеренной симпатией: дескать, торгуют честно, на землю и скот не претендуют, ну и слава Богу. Но вот немцы – ни-ни.

Проблему усугубляло то обстоятельство, — и херр Гёринг писал об этом практически в каждом докладе, — что Хендрик был фигурой цельной, мощной и харизматичной. Уже немолодой (согласно церковным книгам, родился в 1830-м), очень религиозный (христианин в четвертом поколении, он крестился повторно в возрасте 38 лет, полагая, что идти к Богу нужно осознанно) и образованный (свободно говорил по-английски, а на африкаанс писал без ошибок), он до 1883 года был старейшиной церковной общины в Гибионе, столице витбоев, а затем, став после гибели в войне с гереро старших братьев капитаном, начал борьбу с соседями, ставя своей целью новое объединение нама, и к моменту основания первых факторий уже добившись немалых успехов. Несколько «капитанств» признали его «главным судьей», гереро считали «гневом Божьим», а немецкие миссионеры люто ненавидели, поскольку он их видел насквозь и не верил ни слову. Вплоть до того, что в 1887-м, когда «рейнцы», шантажируя «лишением Божьего слова», демонстративно покинули его ставку, запретил им возвращаться и, по примеру Йонкера, объявил себя архиепископом собственной, витбойской церкви, завязав еще более тесные контакты с англичанами, как из Уолфиш-Бей, так и с Капа.

Ласка и таска

В общем, в такой обстановке союз с белыми, как ни скрипел зубами старый Камагареро, сознавая, чем это может быть чревато в будущем, был для «черных» единственным шансов выстоять. А когда осенью 1890 года старик скончался, у его наследника Самуэля Магареро (приставку «Ка», — «Великий», — он еще не заслужил), чье право наследования оспаривалось родственниками и вождями кланов, и вовсе не осталось вариантов. «Охранный договор» наконец-то был подписан, несогласные кланы (в частности, восточные мбандеру во главе с Никодемусом) отделились, но в целом гереро признали власть Рейха, уступили немцам обширные земли и обязались снабжать колонию скотом. Со своей стороны, херр Гёринг дал новым подданным кайзера гарантии поддержки в борьбе с Витбоем, и вскоре получив, наконец, отставку, с облегчением сдал пост сменщику, — Курту фон Франсуа, профессиональному военному, — убыл нах хаузе. После чего, Хендрик, сочтя уход мятежный вассалов под крышу другого суверене вызовом, атаковал гереро, угнав много скота, а Самуэль воззвал к немцам. Однако новый глава колонии, в чине уже не какого-то «имперского комиссара», но аж ландесгауптмана, пупа военной и гражданской власти, справедливо полагая, что раз уж война с нама неизбежна, следует укрепить тылы, не спешил. В октябре 1890 он перенес ставку с побережья в центр страны, заняв Виндхук, удел наследников Йонкера, мнение которых уже никого не волновало, — и ударными темпами выстроил там Alte Feste (Старую Крепость), после чего начал обустраивать цепь блок-постов.

Формально все оставалось как было. Фон Франсуа даже отправил Витбою учтивое послание, поставив в известность, что Рейх на земли «рода витбоев и их друзей» не посягает, но указав на необходимость оставить в покое гереро, — и Хендрик отреагировал единственным образом, каким мог отреагировать. Закупив в Капе большую партию новейших винтовок, он весной 1891 года атаковал неверных вассалов, уйдя с большой добычей, в июле повторил рейд, — опять успешно, — а на исходе 1891, убедившись, что новый вождь гереро хотя и молод, но упрям, атаковал Очимбингве, ставку Самуэля, разорив ее едва ли не дотла. Тут, правда, немцы вмешались, но за услугу взяли плату, повысив налог на товары, идущие из Уолфиш-Бей, хотя по договору такого права не имели. Протесты не принимались, жалобы английским партнерам не помогли: сэры, здраво отметив, у «чифа» договор с немцами, посоветовали с ними вопросы и решать. В итоге, Самуэль новые тарифы признал, а фон Франсуа, со своей стороны, обязался помочь организовать «окончательное решение витбойского вопроса». Но не срослось. То есть, слово-то свое ландесгауптман сдержал, солдат с пулеметами и одним орудием для большого похода выделил, — но кончилось все не так лучезарно, как в диспозициях: 7 апреля 1892 года в генеральном сражении у Хорнкранца воины Хендрика, правильно организовав оборону, нанесли союзникам серьезный удар, — погибло даже несколько немцев. После чего фон Франсуа, не советуясь с Магареро, начал сепаратные переговоры, в ходе личной встречи предложив «особые условия»: прекратить вражду с гереро и признать протекторат Германии, но без земельных уступок плюс немцы помогут Хендрику подчинить «капитанов», не желающих ему подчиняться.

Это, в самом деле, были хорошие условия, можно сказать, уникальные. Ни до, ни после немцы никому таких не предлагали. И написано было в максимально вежливых тонах, как писали в Уолфиш-Бей. Но Витбой ответил отказом. Тоже крайне учтивым, — судя по мемуарам Хендрика, он обладал недюжинным литературным даром, но категоричным: «эта часть Африки — страна краснокожих капитанов», после чего сделал, что называется ход конем, напрямую (через голову белых посредников) предложив Самуэлю «мир сильных». Как равный равному, с признанием гереро равными и полным отказом от претензий на гегемонию, земли и что бы то ни было еще. Судя по всему, поначалу Самуэль просто не поверил своим глазам, но, в конце концов, согласился на личную встречу под честное слово Витбоя, — в том, что Хендрик слово держит, не сомневался никто, — и 22 октября 1892 года в нейтральном городке Рехобот был подписан мир. Что страшно возмутило фон Франсуа, узнавшего обо всем постфактум и заявившего, что «со стороны Магареро это очень не по-дружески», но и всё, ибо ни одна статья «охранного договора» нарушена не была. И тем не менее, в Берлине сам факт сочли грубейшим провалом ландесгауптмана: через три месяца он был отозван и сдал полномочия преемнику, Теодору Лайтвену, прибывшему с дополнительными войсками. Что, в ходе двухлетней тяжелой войны и сыграло роль. Хотя и частично. 15 сентября 1894 года Хендрик таки подписал договор, но не «охранный», а об «охране и дружбе», став, таким образом, единственным на весь край не подданным, но союзником Рейха, а вместо уступок земли обязавшись, если немцы потребуют, посылать им в помощь «сколько потребуется, но не более ста» воинов.

Итак, все, что считал себя не в силах выполнить херр Гёринг, было выполнено, и все, что, по оценке Берлина, упустил из рук фон Франсуа, было собрано. По инерции, воодушевленный Лайтвен попытался было пойти на север, в страну Овамбо, но не преуспел – тамошний верховный вождь, Камбонде, ответил предельно лаконично: «Мы не хотим ни вашей охраны, ни вашей дружбы, ни вашего присутствия», а сил навязать дружбу и присутствие северянам не было, тем паче, что дела в колонии были далеко не улажены. Поэтому «северное направление» на время забыли и занялись югом, куда понемногу прибывали из Германии новые поселенцы, уже не сорви-головы эпохи херра Гёринга, а более солидные, нацеленные на ловлю серьезной звезды. А новым людям требовались новые земли, и эти земли надлежало обеспечить. То есть, прямо говоря, отнять у местных племен, «черных» или «красных», но, конечно, не затрагивая впрямую интересы пока еще нужного Самуэля и не раздражая опасного Хендрика, — благо мелких племен и кланов, не подчинявшихся ни тому, ни другому, в крае хватало. Именно в это время Лайтвен предлагает на рассмотрение руководства проект «резерватов» по бурскому образцу: создание специальных зон, куда следовало бы выгонять (для начала) «безхозных» гереро, конфисковав у них землю и скот. Идею в Берлине, в целом одобрив, приняли к рассмотрению (в 1898-м она была утверждена и обрела силу закона), а пока что ландегауптману дали добро действовать методами, которые «он сам сочтет нужными». И он приступил.

Квартирный вопрос

В принципе, дальнейшее понятно. Малых мира сего теснили с прусской методичностью, баварской обстоятельностью и гамбургским расчетом. Начали с небольших, но особо непослушных нама-бондельствартов, живших в безводных полупустынях юга, показав на живом примере, что шутки кончились, затем принялись за владельцев земель получше, вроде нама-кхауа, обитавших в приятном оазисе, да еще и раздражавших Витбоя непокорностью. В 1894-м без всяких причин атаковали, схватили капитана Николаса Ламберта, личного недруга Хендрика, расстреляли, назначили нового капитана, подписавшего «охранный договор», тут же расстреляли и его, а волнения со стрельбой пресек отряд с пушками, перебивший половину клана, после чего кхауа потеряли две трети своих земель. Но не смирились. Спустя полтора года, когда Лайтвейн взялся за мбандеру (тех самых, что, если помните, отказали в подчинении Самуэлю), остатки кхауа, выйдя из ущелий, где прятались, поддержали соседей, — и это был первый случай в истории, когда «черные» и «красные» выступили единым фронтом. Ранее о таком никто и помыслить не мог. В итоге, вопреки планам ландесгауптамана, война вышла серьезная, — дважды немцы даже терпели поражение, так что пришлось звать на помощь Магареро и Витбоя, которые, будучи на бунтарей в давних обидах, охотно помогли, — но сила солому ломит. За головы Никодемуса, вождя мбандеру, и Кахимемуа, капитана кхауа, была объявлена награда, колониальная пресса кликушествовала, призывая войска «не сентиментальничать», — а те и так не стеснялись, снося с лица земли целые поселки, — и к октябрю 1896 года все завершилось. Обоих вожаков захватили и расстреляли, выживших «мятежников», отняв почти весь скот, выгнали в солончаки. И так далее, и тому подобное.

Дело пошло. Рост «коронного фонда» земли вкупе с законом о продаже до 5 тысяч гектаров по смешной цене в полмарки за га подстегнули процесс. Теперь ехали не отчаянные одиночки, а, сотнями, солидные бауэры с голову на плечах, крепкими семьями и готовностью пахать, и хотя колония все еще была убыточной, по прикидкам экономистам, ждать доходов оставалось недолго. Правда, рабочих рук все равно не хватало, но и эту задачу решили: конфискации земли за реальные и мнимые нарушения орднунга, а также «профилактический» забой (официально в рамках «борьбы с эпизоотиями») скота создали рынок рабочей силы. Вполне (если речь о гереро, а речь, в основном, о них) соответствующей потребностям, — и очень дешевой, ибо деваться «черным» было некуда. И число ферм росло. Однако в новых условиях старые отношения быстро менялись в соответствии с «новым курсом», определенным в книге «Немецкое колониальное хозяйство» Паулем Рорбахом, комиссаром по переселениям: «Излишне рассуждать о равенстве или неравенстве. Вопрос экономический. Цвет кожи – удобный критерий. Распространение белой расы должно стать руководящим моментом нашей деятельности. В этом отношении не должно быть проявлено никаких сантиментов. Решение колонизировать Южную Африку означает не что иное, как удаление местных племен с земли, где они жили со всем их скотом, чтобы на этих землях разводил скот белый человек…»

Действительно, такой подход был практичен. Теперь «свой черный» («красных», даже «своих», по-прежнему старались не задевать) был уже не каким-никаким, но соседом, а разновидностью домашнего скота без права качать права, — а добиться этого можно было только жесткими мерами. И законы ужесточались. Круто, а после официального утверждения «резерватов» в 1898-м, так и вовсе. Рук, как бельгийцы в Конго, все же не рубили, но. «Черный» ссудный процент впятеро превышал «белый», туземца, побившего белого, пороли кнутом, а белого за наоборот даже не журили, убийство немца для «черного» означало петлю, а «погорячившемуся» немцу светил месяц тюрьмы. Что, в свою очередь, — условности Века Разума! – нуждалось в теоретическом обосновании, и оно не замедлило: «Негр, — указал в книге «Обращение с туземцами в колониях» африканист Август Босхарт, — это кровожадное, ужасное существо, хищный зверь, добиться уважения со стороны которого можно лишь плеткой. Он предназначен для услужения европейцам. И если им не удастся перебороть природные лень и отсутствие ума, встает вопрос о необходимости вообще их существования на нашей земле». А отсюда уже и призыв солидной Deutsche Kolonialzeitung, — «молодые африканцы должны сознавать, что между ними и белыми девушками лежит граница, переходить которую категорически запрещено, а белым девушкам и вдовам следует иметь побольше правильного расового сознания», — и как следствие, официальный запрет на смешанные браки, в 1903-м объявленные уголовным преступлением.

Ничего личного, только бизнес.

В тесноте и в обиде

Итак, колонизация шла полным ходом. В 1902-м, после появления узкоколейки от побережья до Виндхука, Африка начала набирать популярность. Рисковых парней ехало все больше, и к 1903-му году в Намибии жило уже 4540 колонистов (в том числе 3000 немцев). Под их фермы были скуплены (вернее, реквизированы) 2,2 миллиона гектаров, и это раздражало даже самых смирных «черных», но, главное, конфискации скота, ранее считавшиеся строжайшим коллективным наказанием, теперь стали рутиной: изъятый скот передавали поселенцам «для скорейшего обзаведения», а оставшимся без средств к существованию гереро (и порой даже нама) приходилось батрачить на немецких фермах, а там отношение к ним было, мягко говоря, неуважительным. Даже хуже. «Если старые поселенцы, — сообщал в Рейнское общество пастор Отто Айгнер, — понимают местных и платят известную сумму за женщин, которых берут в экономки, то новые белые рассматривают черных как существа, стоящие на одной ступени развития с павианами. Повседневны дикая эксплуатация, насилии над негритянками, рукоприкладство, часто возникают стычки». И следует отметить, что если за убийство черного белым «без уважительной причины» полагался штраф и «отлучение от проповеди на одну неделю», то черного за убийство вешали, а за все остальное секли до полусмерти.

Естественно, то там, то тут вспыхивали мятежи. Бунтовали, в основном, мелкие кланы нама, чьи капитаны не подчинялись лояльному Хендрику, — и их беспощадно карали. В 1898-м были полностью уничтожены «слегка не белые» африкаанеры и усмирены бондельсварты . Чуть позже всем кланом сосланы в резерваты «немножко белые» свартбои и вновь усмирены повторно восставшие бондельстварты. В 1901-м, после появления указал о взятии на учет всех ружей и лошадей, восстали даже «почти немцы» рехоботеры, но с ними обошлись все же мягче: хозяева нуждались в их услугах, и дело ограничилось штрафом. А затем , в конце 1903 года, вновь поднялись бондельсварты. Впрочем, все эти искры и искорки херра Лейтвена не очень волновали: пока старый враг Хендрик Витбой был лоялен, со стороны нама большой опасности ждать не приходилось, а большую часть «черных» твердой рукой держал омухона (верховный вождь) Самуэль Магареро, немцев крайне не любивший, но обоснованно боявшийся и жестко пресекавший любые попытки протеста.

Вот только времена менялись, и не все зависело от воли вождей: после полученного осенью 1903 года распоряжения очистить «родовые угодья гереро», намеченные под прокладку железной дороги, Самуэль уже не мог оставаться «примерным туземцем». Он очень точно чувствовал настроения своего народа, сознавал, что вожжи вот-вот порвутся, да и заветы своего великого отца помнил, а уж в трусости его никто не обвинял. Правда, и в такой ситуации он постарался найти компромисс, привычно попросив англичан, — напомню: с островитянами у гереро были отношения доверительные, — выступить в роли посредников, однако ответ был не таков, какой ожидался. До Великой Войны оставалось еще десять лет, но Лондон уже очень сильно косился на Рейх, гадя кайзеру где только мог, — и «добрые белые» сообщили старому другу много плохого о Германии, посоветовав гнать немцев, пока они не перебили всех «черных», а вскоре в ставке омухоны появились «путешественники» из Уолфиш-Бей и торговцы из Бечуаналенда, по дешевке (и даже в долг под низенькие проценты) сбывавшие гереро винтовки новых образцов и порох.

Но это мой народ…

Нельзя сказать, что власти колонии совсем уж ничего не знали о настроениях в вельде. Кое-какие сведения с мест поступали: и о британских негоциантах, и о массовых закупках «стратегических» запасов, от теплых одеял и сбруи до ружей, и о замелькавших в «черных» поселках белых перьях, символе войны, но… Но сделать должные выводы в офисе губернатора как-то не удосужились, то ли по недостатку опыта, то ли, скорее всего, из презрения к «павианам», которые «ни на что путное не способны». Иначе обратили бы внимание на предельно откровенное письмо, посланное Самуэлем капитану Хендрику под Рождество 1903 года. «Плох мой народ или хорош, но это мой народ. Мы начинаем борьбу вместе, со мной вождь Захария из Отьимбингве, вождь Михаэль из Омаруру и вождь Давид из Ватерберга…», — писал Магареро, разъясняя во втором послании: «Все наше послушание и терпение не помогают, немцы ни за что убивают нас… Пусть Ваше слово, брат мой, которое все уважают, не будет против восстания… Всем нам нужно подняться, ведь лучше погибнуть, чем умирать рабами… Призовите вождей к битве». Оба письма были перехвачены, — Ван Вик, рехоботер, которому Самуэль доверился, работал на Лейтвейна, — но, как потом выяснилось, секретарь Лейтвена не удосужился прочитать, сперва отложив дело на «после праздника», а затем и вовсе запамятовав. А вот омухона, тоже имевший осведомителей в Виндхуке, узнав от прислуги секретаря о визите Ван Вика, медлить не стал.

Всадники с белыми перьями помчались по краю, оглашая приказ о войне с особой (очень любопытной) оговоркой: «нельзя убивать черных людей, красных людей и белых людей, которые не немцы. Также не следует убивать немцев-миссионеров и сдавшихся в плен солдат, но особенно женщин и детей», — а на рассвете 12 января по всей стране вспыхнули фермы, полилась кровь и кто не успел, тот опоздал. Всего за несколько дней власть Рейха в Намибии рухнула. Погибло 123 немца, в том числе, вопреки приказу, 5 фрау, однако еще около сотни фермеров, относившихся к гереро по-человечески, «дикари» пощадили, а кое-кому, особо уважаемому, — типа семьи Войгтов, — разрешили даже покинуть ферму, забрав пожитки и пару десятков голов скота. Но, как бы там ни было, север и центр были захвачены, блок-посты разрушены, телеграфные линии и железнодорожные пути уничтожены, Виндхук блокирован и отрезан от побережья. Естественно, хурр Лейтвен делал все, что мог, ему удалось даже убедить один из «черных» кланов передумать, но и все: ополчение «черных» насчитывало до восьми тысяч, причем почти все с огнестрелом, а в распоряжении губернатора было всего 800 солдат, включая три сотни резервистов, и более половины застряли на юге, в стране бондельсвартов. Правда, в начале февраля в Людерице высадился отряд морской пехоты, — 400 штыков, — и при его поддержке немцам удалось ослабить блокаду Виндхука, отбив у «мятежников» городок Окаханджа, но в целом добиться перелома в войне не удалось.

Попытка рассечь силы гереро, организовав наступление тремя колоннами провалилась: группа «Ост», понеся в феврале-марте тяжелые потери в боях и от тифа, практически перестала существовать, а группа «Запад», предельно измотанная, слилась с группой «Центр», пополненной подоспевшей подмогой с юга. Однако не помогло. Африканцы «не боялись ни бога, ни людей», и в конце концов, объединенная «шюцтруппе» была сильно потрепана 9 апреля при Онганьире, а спустя четыре дня наголову разбита при Овиумбо, с трудом сумев отойти к Виндхуку. Столица колонии вновь оказалась в блокаде, отряды гереро появились на побережье,а в Берлине пришли к выводу, что Лейтвен с новыми задачами не справляется. В связи с чем, командующим был назначен генерал-лейтенант Адриан Дитрих Лотар фон Трота, потомственный прусский зольдат со специализацией «каратель»: он был ветераном франко-прусской войны, успешно подавлял мятежи в германской Восточной Африке и усмирял китайцев в 1901-м.

Где Тротта, там победа

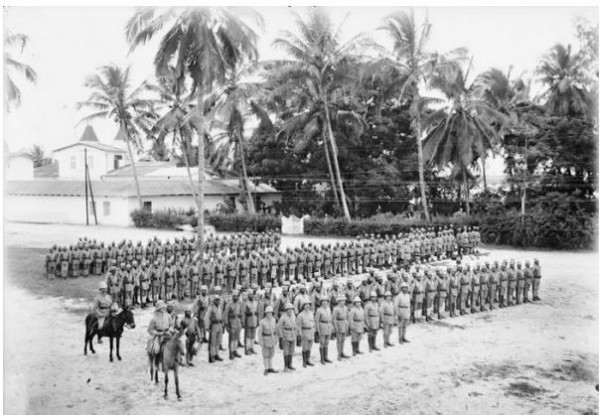

Общественностью назначение было принято с полным одобрением: в том, что «неграм нужно преподать урок», сошлись все. В рейхстаге при голосовании воздержалась только фракция социал-демократов, но ее лидер, Август Бебель, карательную экспедицию поддержал, оговорив, правда, что «карать дикарей следует «максимально гуманно». Пресса нагнетала вовсю, живописуя «ужасные зверства, которые устраивают звери в обличии людском» и воспевая «мужество, энергию и строгость опытного воина», а «Дойче Банк» и мощная фирма «Вурманн» охотно выделили финансирование. Так что, в начале июня Тротта прибыл в Намибию с серьезным контингентом: 1600 регулярных штыков, 2,5 тысячи лошадей, пушки, пулеметы и очень много «нелетального» снаряжения. Чуть позже из Германии приплыли еще 800 солдат рейхсвера, общая численность войск (включая добровольцев и резервистов) достигла 7500 человек, — и это уже было серьезно. С этим уже можно было не только защищаться, — и в середине июля, укрепив коммуникации и получив дополнительные подкрепления, — фон Тротта, не торопясь, но и не медля, начал выдвижение в земли, занятые войсками Магареро.

Ни окружать гереро, ни уничтожать их, рассредоточившихся на обширных пространствах генерал, естественно, не планировал, обоснованно опасаясь дробить силы. Его замысел заключался в том, чтобы вытеснить «черных» с их главной базы, изобильного водой и травами плато Ватерберг, где к августу собралось «от 50 до 60 тысяч голов негров, включая женщин и детей, и до ста тысяч голов скота», в каменистую пустыню Омахехе. Сил, — больше полутора тысяч регулярных войск с пулеметами и орудиями плюс 500 «союзников»,- по всем прикидкам, хватало. Гереро, конечно, было больше, — от 5 до 6 тысяч, — но, при всем боевом духе «черных», качественный перевес был у немцев. «Черные» не были «народом-войском», как нама, не имели ни кавалерии, ни артиллерии и пулеметов, а быстро превратить рядового общинника, пусть даже смельчака, в толкового стрелка не могли ни вожди, ни даже, при всем старании, английские «путешественники», крутившиеся в ставке Магареро.

Как бы то ни было, фон Тротта разделил войска на четыре колонны, и самую слабую расположил на юго-востоке, приказав не мешать тем, кто станет отступать в этом направлении. «Такой исход будет наиболее желательным, — заявил он на военном совете, — так как этим противник сам уготовит себе конец: в безводной пустыне гереро погибнут от жажды». Продвигались неспешно, прокладывая колею, устанавливая блок-посты, 4 августа у городка Очиваронго начались первые стычки, 10 августа завязались бои более серьезные, по итогам которых немцам ценой изрядных потерь удалось занять вершину горы Ватерберг, а после полуночи фон Тротта приказал развертывать батареи. Приказ гласил: стрелять по квадратам, накрывая краали с семьями повстанцев, стада скота и, по возможности, не вступая в рукопашную с воинами гереро. Со своей стороны, Самуэль, разгадав замысел противника, около 10 часов утра приказал воинам идти в наступление и уничтожить немецкие батареи.

Обух на обух

Бились весь день 11 августа, с невероятным ожесточением. Несмотря на пулеметный огонь, гереро удалось проваться почти к самых орудиям и немецким подразделениям, включая главную колонну, пришлось драться почти в окружении, неся тяжелые потери. Особенно пострадала 11 рота 3 батальона 1 полка, которая вела ближний бой, переходивший в штыковые схватки; в ней выбыли из строя все офицеры. К их счастью, большая часть гереро скверно стреляла из винтовок (английские «путешественники» все же не умели творить чудеса), но все равно, как вспоминал капитан Курт Шваббе, попавший в одно из таких окружений, временами ему казалось, что немцам приходит конец: «Наши батареи начали неспешным огнем прочесывать буш шрапнелью, но на каждый залп следовал ответ из зарослей – рой пуль… Гереро прекрасно использовали местность, атаки следовали с разных направлений, нам приходилось вручную постоянно разворачивать орудия… Спасали пулеметы, и тем не менее, бой шел до позднего вечера. К наступлению темноты уверенность, что нам удастся легко разбить повстанцев и уничтожить их, совершенно исчезла«.

Тем не менее, разница в подготовке и огневой мощи сказалась. Гереро ослабили натиск, немцы сумели захватить два источника, закрепились и на этом новом рубеже отбили мощную атаку гереро. Махареро предпринял новую атаку на главную колонну, но немцы уже прочно овладели инициативой и гереро отступили. Атака на немецкий обоз тоже оказалась неудачной, а попытки Самуэля перегруппировать свои силы были сорваны точным орудийным огнем. К ночи стало ясно, что поле боя осталось за немцами, которые разбили лагерь и готовились к продолжению боя. Однако гереро уже не могли сопротивляться. Как вспоминал позже лейтенант Карл Болье, «Сцены, происходившие у меня на глазах, незабываемы. Краали, находившиеся на большом расстоянии друг от друга, были пристанищем тысячам людей и скота, и под огнм наших пушек все превращалось в пепел и руины«.

В таких условиях сражаться было невозможно. Мечущиеся по позициями женщины и дети молили о спасении, скот разбегался, краали пылали, и ближе к полуночи омухона приказал отступать. Впрочем, войска отступали и без приказа, стараясь вывести из ловушки семьи и стада, но путь для отступления был только один: на восток, в пустыню, а прорваться с боем не позволяли тысячи вопящих женщин и детей, и вождю не осталось ничего иного, кроме как возглавить свой народ, чтобы истерика не превратилась в полный хаос. Как выяснилось позже, в плане потерь кампания закончилось практически вничью: немцы за три дня потеряли 47 убитыми и 97 ранеными, включая многих офицеров, гереро — не больше трех сотен, но ополчение, полностью деморализованное, практически перестало существовать. Большинство шли за омухоной, веря в его чудодейственные возможности, кто-то спасался сам, но возможности спастись не было: впереди лежала выжженая Омахехе, а вслед за ней — «мертвые земли» Калахари.

Окончание следует.

Нет Комментариев