Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Святая Церковь, святые отцы всячески наставляют, понуждают и просят священников напоминать верующим о великом таинстве Крещения. Когда же лучше всего вспоминать о нем, как не сегодня, в день празднования Крещения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Господь Сам не нуждался в крещении, но повелел Иоанну Предтече крестить Его, чтобы исполнить всякую правду. Тем самым Господь указал нам на необходимость крещения. Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовавших фарисеев, Господь разъяснил ему, что если человек не родится водою и духом, то он не войдет в Царствие Божие. Если человек верует в Бога, желает войти в Царствие Божие, то он обязательно должен принять таинство Крещения. Ибо оно есть необходимое условие для вхождения человека в общество духовное, в Церковь, и через него только он может иметь надежду достичь Царствия Божия. «Аще кто уверует и крестится, — говорит Господь, — спасется, а кто не уверует и не крестится — осужден будет». Всякий, кто уверует и хочет спастись, каждый христианин, должен сам принять таинство Крещения и своих детей крестить.

Что же происходит в таинстве Крещения? В нем наступает смерть ветхого, греховного человека. Поэтому если человек во взрослом состоянии с верою и покаянием принимает таинство Крещения, то прощаются ему и первородный грех, и его собственные грехи. Человек из купели выходит как Ангел Божий. Есть множество примеров, когда действие таинства Крещения на окружающих и самого крестившагося было очевидным. Иногда крестившийся блистал как солнце, весь он изменялся даже с внешней стороны, а внутри переживал блаженство как в Царствии Божием. Принявший таинство Крещения возрождается Духом Святым, облекается Самим Господом, ибо Господь входит внутрь его сердца. Сегодня мы слышали: «Елицы во Христа Крестистеся, во Христа облекостеся». Это означает, что Господь входит в их сердца.

Однако, если человек после Крещения будет жить не по-христиански, а по-язычески, оскорбляя Господа всякими грехами и не каясь, в них, если не будет очищать душу свою от грехов, он окажется подобен некрещенному. Вот почему часто слышим со стороны неверующих: «Вот вы — верующие, крещенные, а вы хуже нас». Так и Слово Божие говорит: вами, христианами, хулится имя Божие, ибо вы живете хуже, чем язычники.

Господь дал свободу человеку, и он может идти или к Богу, или к дьяволу. Третьего пути нет. Нет среднего состояния. Поэтому мы, христиане, должны идти к Богу, стремиться к Нему, веровать Ему, принимать таинства, исполнять заповеди Божии, а если что не исполнили, то сознавать это и не оправдываться, а оплакивать свои грехи пред Ним, просить прощения, чтобы Он милосердный Господь простил и очистил нашу душу. Кто же сознательно грешит, оправдывается в своих грехах, не кается в них, тот противится Господу, делается врагом Божиим и идет к дьяволу.

Без таинства Крещения, повторяю вам, человек не может войти в Царствие Божие. «Аще, говорит Господь, — кто не родится водою и Духом, не может войти в Царствие Божие». Вот почему враг нашего спасения, дьявол, так воюет против таинства Крещения, всячески старается умалить его значение, препятствует его совершению. Поэтому если не крещен кто младенцем, то должен креститься во взрослом состоянии, предварительно покаявшись в грехах своих и дав обещание Богу жить по-христиански.

Чтобы переплыть море, нужен корабль, — вплавь море не переплывешь. Чтобы переплыть море житейское и достигнуть Царствия Божия, нужно войти в церковный корабль, войти в Церковь, ибо только на корабле церковном можно переплыть бурное житейское море и достигнуть Царствия Божия. Войти же в Церковь можно только через таинство Крещения. И если человек, став членом Церкви, продолжает по немощи впадать в грех, но все же стремится к Господу, кается, то хотя своими грехами он и отпадает от Церкви, однако при искреннем раскаянии очищается и вновь соединяется с Церковью. Так при исповеди священник читает молитву: «Примири этого грешника и соедини Святой Твоей Церкви», а затем читает разрешительную молитву и разрешает его от грехов.

Мы все должны знать, что без таинства Крещения никто не спасается. Поэтому мы должны крестить своих детей. Если они не могли быть крещены в детстве, завещайте им при последнем своем издыхании свое желание: «Дети, вот моя просьба, если вы сколько-нибудь жалеете и любите меня, если хотите меня утешить, дайте обещание, что вы в свое время примете таинство Крещения.

Всеми средствами Господь старается спасти каждого человека, «Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся». Всяческая помощь и от Господа, и от угодников Божиих, и от Ангелов приходит тому человеку, который искренне всеми силами старается угодить Господу, исполнить Его Святые заповеди и кается в каждом своем грехе. Пусть не много человек знает о вере, пусть он мало верующий, пусть он сомневается, но пусть он свои сомнения скажет Господу: «Господи, верую, хочу веровать, но помоги моему неверию. Неверие терзает мою душу. Господи, верую, но и сомневаюсь, будь милостив, помоги мне. Господи, даруй и мне принять таинство Крещения и войти в Церковь Христову!»

Какие бы препятствия ни были, нужно человеку креститься, потому что нет иного пути в Царствие Божие. Но, крестившись, мы должны жить так, как Господь указывает, а не так, как говорит наш лживый испорченный разум и наше искаженное, полное всяких грехов, сердце, которое подсказывает: живи как знаешь. Господь вводит нас в Царствие Божие, Господь требует, чтобы мы шли тем путем, какой Он указывает. А путь этот — изучение Евангельских заповедей, заповедей Божиих, жизнь по этим заповедям, покаяние, молитва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а имиже весть судьбами: скорбями ли, болезнями ли, благополучием, — но спас нас, не лишил нас Царствия Божия.

Но повторяю, нет туда иного пути, как через таинство Крещения. Будем же стараться читать Слово Божие, особенно Евангелие, где написаны и жизнь Господа, и Его страдания ради нашего спасения, Его заповеди, Его учение.

Будем проникаться Духом Божиим, стараясь исполнять Его святые заповеди, будем каяться в нарушениях и умолять, чтобы Господь сподобил нас после смерти быть участниками Своего Царствия.

Аминь.

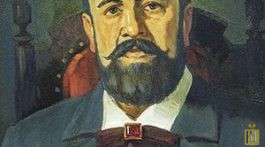

Игумен Никон (Воробьев), (1894–1963)

Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родился в 1894 году в селе Микшине Бежецкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Он был вторым ребенком. Всего в семье было семеро детей, все мальчики. В детстве Коля, кажется, ничем не отличался от своих братьев, только разве особой честностью, послушанием старшим и удивительной сердечностью, жалостью ко всем. Эти черты он сохранил на всю жизнь.

Семья, из которой вышел батюшка, была православной. В вере воспитывались и дети. Но вера эта, как и у большинства простых людей, была внешней, традиционной, не имела под собой твердой духовной основы и ясного понимания существа христианства. Подобная вера в лучшем случае воспитывала честных людей, но, полученная по традиции, без труда и искания, не имевшая личного опытного подтверждения, легко могла быть потеряна.

Это и случилось с Николаем. Поступив в реальное училище, он с жаждой ринулся в изучение наук, наивно веря, что там скрывается истина. И слепая вера в науку легко вытеснила столь же слепую у него в то время веру в Бога. Однако скоро Коля увидел, что эмпирические науки проблемами познания истины, вечности, бытия Бога не занимаются; вопрос о смысле жизни человека в них не только не ставится, но он и не вытекает из природы самих этих наук. Увидев это, уже в старших классах он со всем пылом своей натуры занялся изучением истории философии, в которой достиг столь больших познаний, что к нему приходили его же преподаватели для обсуждения различных философских вопросов.

Жажда знания была столь велика, что он часто, оставаясь в прямом смысле слова без куска хлеба, покупал на последние деньги книгу. Читать он мог только ночью. Ночами изучал он историю философии, знакомился с классической литературой, и все с одной целью, с одной мыслью: найти истину, найти смысл жизни.

Чем взрослее он становился, тем обостреннее чувствовал бессмысленность этой жизни, как бы кто ни жил. Для себя жить нет смысла, ибо все равно смерть — удел всех. Жить для других? Но другие — это такие же смертные. Зачем же живет человек, если ничто не спасает ни его, ни кого-либо в мире от смерти?

В двадцать лет он блестяще оканчивает реальное училище, но без радости выходит из него. «Изучение философии, — говорил он в конце жизни, — показало, что каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их, философов, было? А истина одна. И душа стремилась к другому. Философия — это суррогат; все равно что вместо хлеба давать жевать резину. Питайся этой резиной, но сыт будешь? Понял я, что как наука не дает ничего о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно ясен стал вывод, что надо обратиться к религии».

Разуверившись и в науке, и в философии, он поступает в психо-неврологический институт в Петрограде, надеясь там найти ответ на вопрос о сущности человека. Но здесь его постигло разочарование еще большее, нежели в реальном училище. «Я увидел: психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процессов, апперцепции, память… Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня».

Окончив первый курс, он вышел из института. Летом 1915 года наступил окончательный духовный кризис. Николай ощущал состояние полной безысходности. У него как молния промелькнула мысль о детских годах веры: а что, если действительно Бог существует? Должен же Он открыться?

И вот неверующий молодой человек от всей глубины своего существа, почти в отчаянии, начал молить: «Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь земных, корыстных целей. Мне одно только надо: есть Ты или нет Тебя?» И Господь открылся. «Невозможно передать, — говорил батюшка, — то действие благодати, которое убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. Так Господь открылся мне, что я припал к земле со словами: “Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня, даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя!”

Долго ли продолжалось это состояние, неизвестно. Но когда он встал, то услышал мощные, размеренные, уходящие в бесконечность удары церковного колокола. Сначала он полагал, что звонят в монастыре, который был неподалеку (дело происходило в Вышнем Волочке). Но звон не прекращался, да и время было слишком поздним для благовеста — за полночь.

Так, в какое-то мгновение, совершился радикальный перелом в мировоззрении, произошло, кажется, явное чудо. Однако это чудо было естественным логическим завершением всех исканий молодого человека.

Но юноша совершенно не знал пути спасения.

Батюшка рассказывал, как в школе их учили Закону Божиему, вере: заставляли пересказывать Священное Писание без какого-либо приложения его к практической жизни, зубрить тексты, не вникая в их смысл, одним голым рассудком постигать догматы, заповеди, факты истории. Во всем преподавании не чувствовалось никакой жизни. Христианство преподавали только внешне, в лучшем случае научно и тем совершенно убивали его дух в учащихся. Христианство изучали как посторонний, внешний объект, который необходимо было изучать лишь потому, что так было положено, а не затем, чтобы иметь руководство к новой жизни по образу Христа.

Преподавание велось в целом настолько мертво, схоластично, что уроки Закона Божиего приобретали характер принудительного отсиживания, унылость которого учащиеся скрашивали остротами и кощунствами. И батюшка часто в связи с этим с горечью говорил, что именно по этой причине самые злые безбожники выходили из стен духовных училищ…

Но через год занятия в академии прекратились.

В последующие годы Николай преподавал в школе математику, служил псаломщиком в Москве, в Борисоглебском храме….

Монашеский постриг с именем Никона он принял 23 марта (старого ст.) 1931 года от епископа Минского Феофана (Семеняко) в Минске, куда они приехали вместе из Москвы. 25 марта того же года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, о. Никон был рукоположен во иеродиаконы, а 26 декабря 1932 года (на второй день Рождества Христова) — во иеромонаха тем же епископом, как он пишет в автобиографии.

В 1933 году, 23 марта (в день пострига), о. Никон был арестован и сослан в сибирские лагеря на пять лет. Вследствие зачета рабочих дней был освобожден в 1937 году.

Возвратившись чудом из лагеря, о. Никон проживал в Вышнем Волочке.

С открытием церквей о. Никон приступил к священнослужению. В 1944 году епископом Калужским Василием он был назначен настоятелем Благовещенской церкви г. Козельска, где и служил до 1948 года.

Здесь он жил на квартире у одних монахинь и вел чрезвычайно аскетичный образ жизни. По воспоминаниям многих, общавшихся с ним в этот период, он был невероятно истощенным. Батюшка все свое свободное время проводил в чтении Слова Божия, молитве и изучении святых отцов. Проповеди батюшки были всегда глубоко духовными и отличались особой силой и убедительностью. Это привлекало к нему верующих.

В 1948 году о. Никон переводится в г. Белев, затем в г. Ефремов, далее — в Смоленск. Из Смоленска епископом Сергием он в том же 1948 году был направлен в захудалый в то время приход в Гжатск. Батюшка так и говорил: отправили в ссылку.

Много различных неприятностей и суеты житейской пережил батюшка в Гжатске. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть: ничего не можем мы сами сделать доброго». В духовном отношении, по словам батюшки, гжатский период жизни многое ему дал. А главное, он понял, пережил здесь состояние начального, как он сам говорил, смирения…

Батюшка очень любил служить и служил собранно, сосредоточенно, от всей души, что чувствовалось всеми. Совершал богослужение просто, сдержанно, естественно. Не переносил артистизма или какой-либо вычурности в совершении богослужения, чтении, пении и «артистам» делал замечания…

Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал всегда не позже шести часов, ложился около двенадцати. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал не ранее десяти часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов.

Он был большим тружеником, не выносил праздности и всегда чем-нибудь занимался, но больше читал. Если ему в руки попадала интересная книга, то он не спал ночи и не расставался с ней целый день, пока не прочитывал ее. Постоянным его чтением были святоотеческие творения, жития святых, проповеди, редко — учено-богословские и философские сочинения. Особенно же тщательно и постоянно перечитывал он творения епископа Игнатия Брянчанинова, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинения еп. Игнатия (тогда еще не прославленного в лике святых) батюшка считал лучшим руководством для нашего времени. Святые отцы, считал он, нам уже во многом недоступны, мы их не можем правильно понять, а епископ Игнатий фактически переложил их учение на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей.

Он никогда не оставлял разрешение возникшего вопроса на будущее, сразу же брал толковников, особенно епископа Феофана (Говорова) или чьи-либо сочинения, где затрагивался данный вопрос, словари, справочники. Зная французский и немецкий языки, он иногда читал и иностранную литературу.

Батюшка никак не позволял сделать для себя какую-либо услугу, принести что-либо, убрать и т. д. С трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то что был очень больным. Четыре года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела: топил и вычищал печь (печь топилась углем и была очень неудобной), обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова, копал землю.

Пока у батюшки были силы, он много трудился физически. Трудился до пота, до полного изнеможения. Он насадил огромный сад в Вышнем Волочке, два сада в Козельске. В Гжатске не только насадил большой сад, но и даром снабжал из своего питомника всех желающих в городе яблонями, вишнями, грушами и т. п. Очень много он проводил строительных и ремонтных работ по храмам…

По отношению к людям батюшка был различен. С некоторыми разговаривал спокойно, других утешал, а иных прямо обличал. Он не знал, что такое человекоугодие, и очень не любил людей льстивых и лукавых. Последним более всего от него обычно и доставалось…

В 1956 году к празднику Пасхи отец Никон был награжден саном игумена преосвященным Михаилом (Чубом).

Батюшка начал чувствовать особое недомогание зимой 1962/63 года. Постепенно он стал все больше слабеть, скорее уставать, меньше есть. Более двух месяцев перед кончиной он не принимал никакой пищи и до этого около месяца ел только раз в день молоко и ягоды, иногда с белым хлебом. Но ни разу за все время болезни никому он не жаловался. Никто не видел в нем уныния или скорби. Он был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. Почти до самой кончины был на ногах. Окончательно слег лишь за десять дней до смерти.

Под Успение Божией Матери последний раз исповедовал своих близких. Сам, когда уже не мог дойти до храма, несколько раз причащался дома. До дня смерти был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться епископа Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога.

Скорбящим у его постели он говорил: «Меня нечего жалеть. Надо благодарить Бога, что я уже окончил земной путь. Никогда мне не хотелось жить, не видел я ничего интересного в этой жизни и всегда удивлялся, как это другие находят что-то в ней и цепляются за нее из последних сил. Хотя я ничего не сделал за свою жизнь доброго, но искренне всегда стремился к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на милость Божию. Не может Господь отринуть человека, который всегда всеми силами стремился к Нему. Мне вас жалко. Что-то вас еще ожидает? Живые будут завидовать мертвым». Батюшка мирно почил 7 сентября 1963 года.

Следует особенно отметить ту атмосферу внутренней радости, которая царила в церкви во время заупокойной литургии у молящихся и во время отпевания батюшки. Полное впечатление какого-то необычного торжества, великого праздника. Непостижимый дух радости растворял всеобщую искреннюю скорбь…

Нет Комментариев